Storyboardassignment

Als Vorübung zum interaktiven Hauptprojekt entstand im Rahmen des Moduls eine praktische Storyboard-Übung. Ein einfacher Dialog wurde in ein visuelles Storyboard übersetzt, um die Handlung klar zu strukturieren, den visuellen Rhythmus zu planen und die Regeln der Continuity gezielt anzuwenden.

Im Anschluss wurde die Szene gedreht, das Material gesichtet und exakt anhand des Storyboards geschnitten. Ziel war es, die Umsetzung filmischer Planungsschritte im Detail nachzuvollziehen und die Abläufe im Produktionsprozess zu verinnerlichen.

Die Übung diente als methodische Grundlage für das spätere Filmprojekt und vermittelte zentrale Kompetenzen in den Bereichen visuelle Dramaturgie, Kameraarbeit, Produktionsorganisation und Postproduktion.

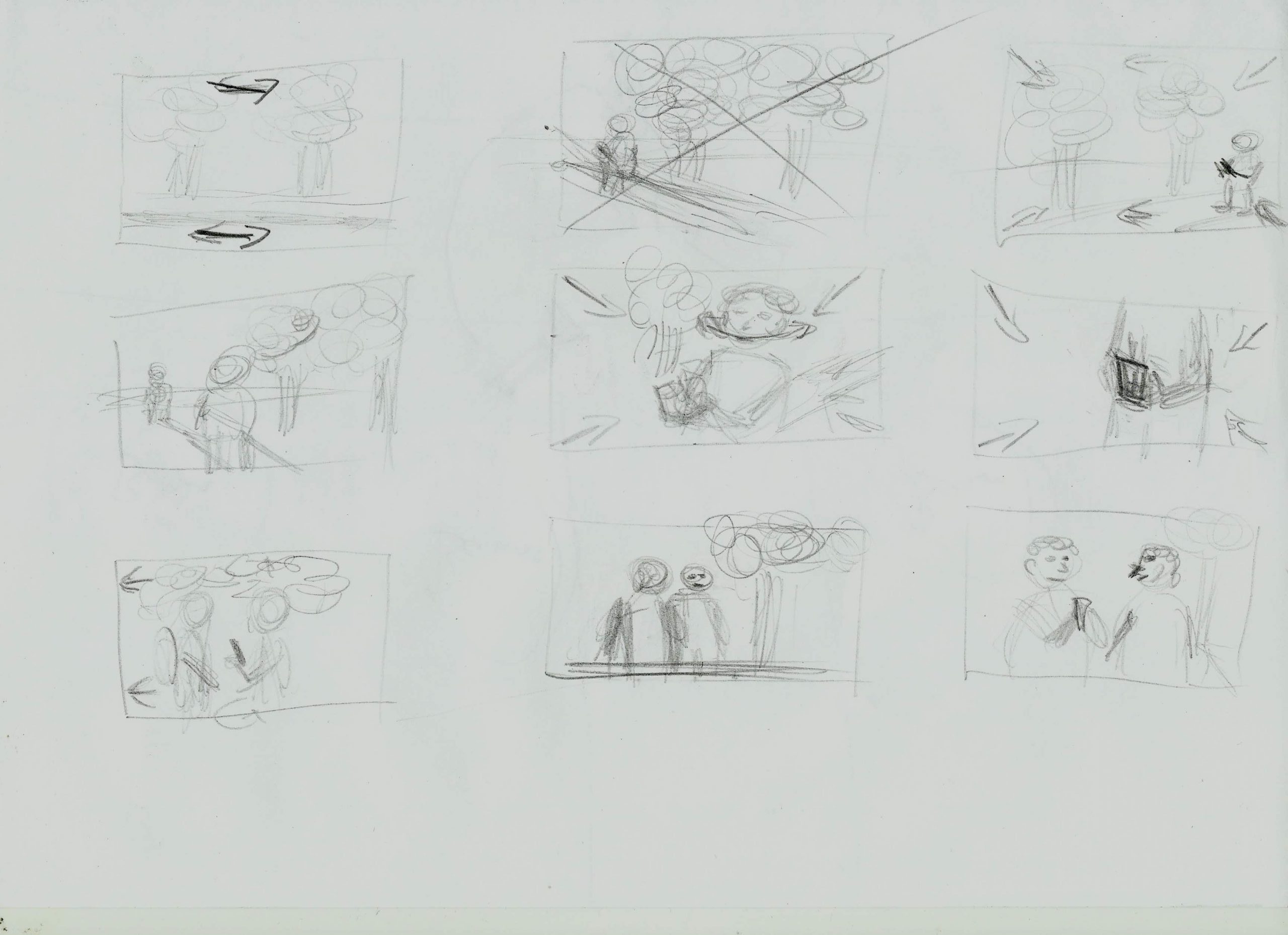

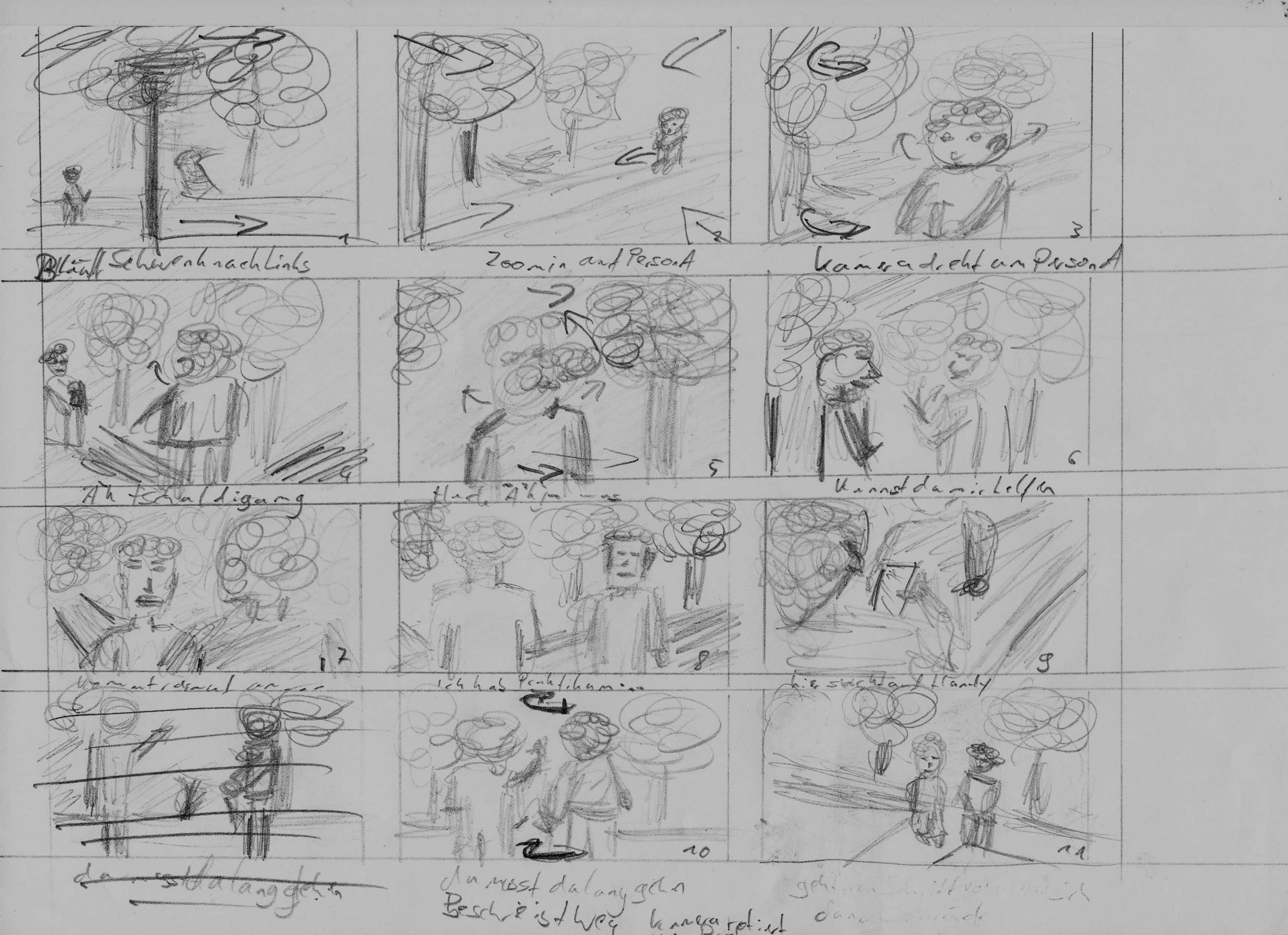

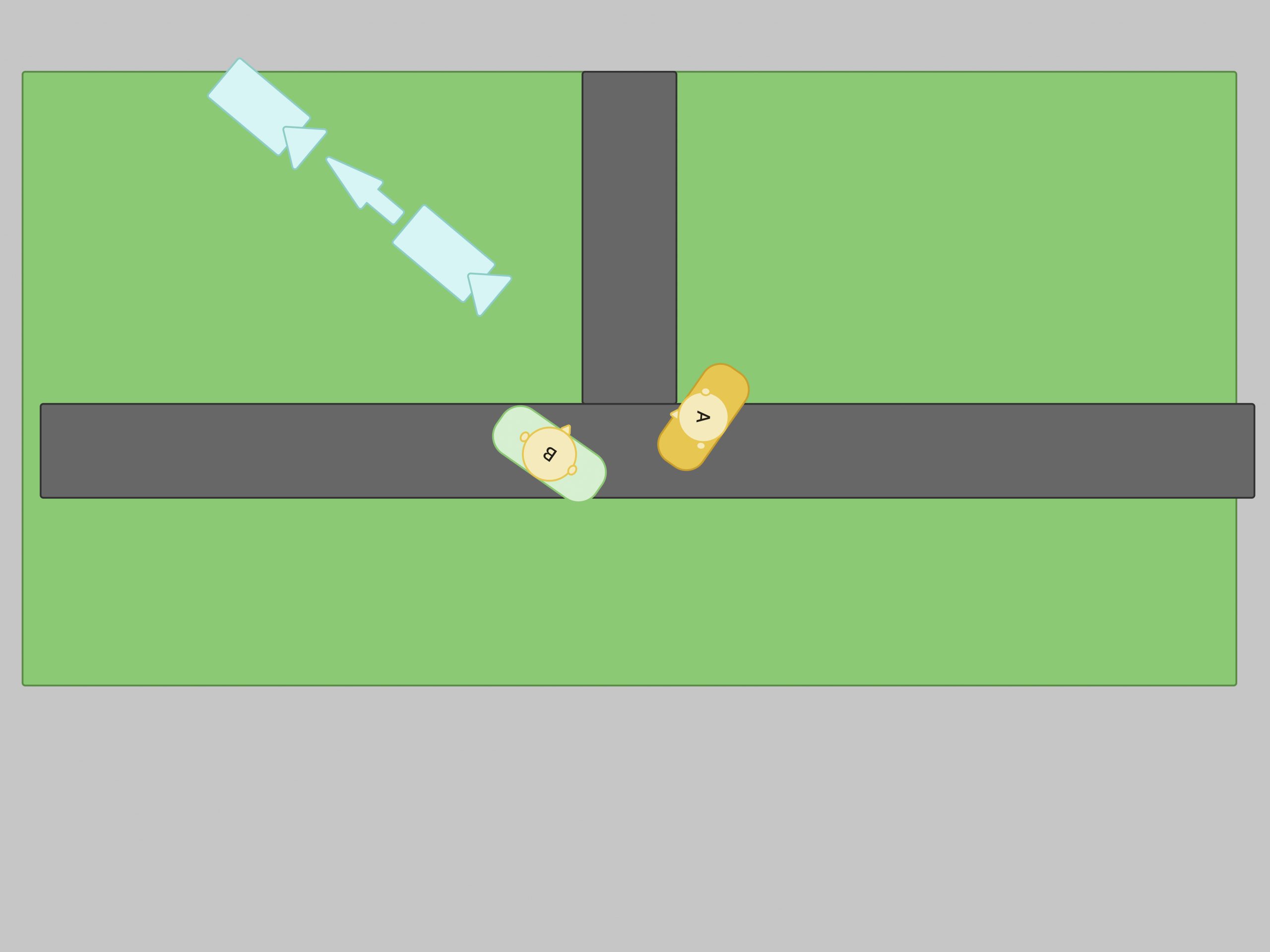

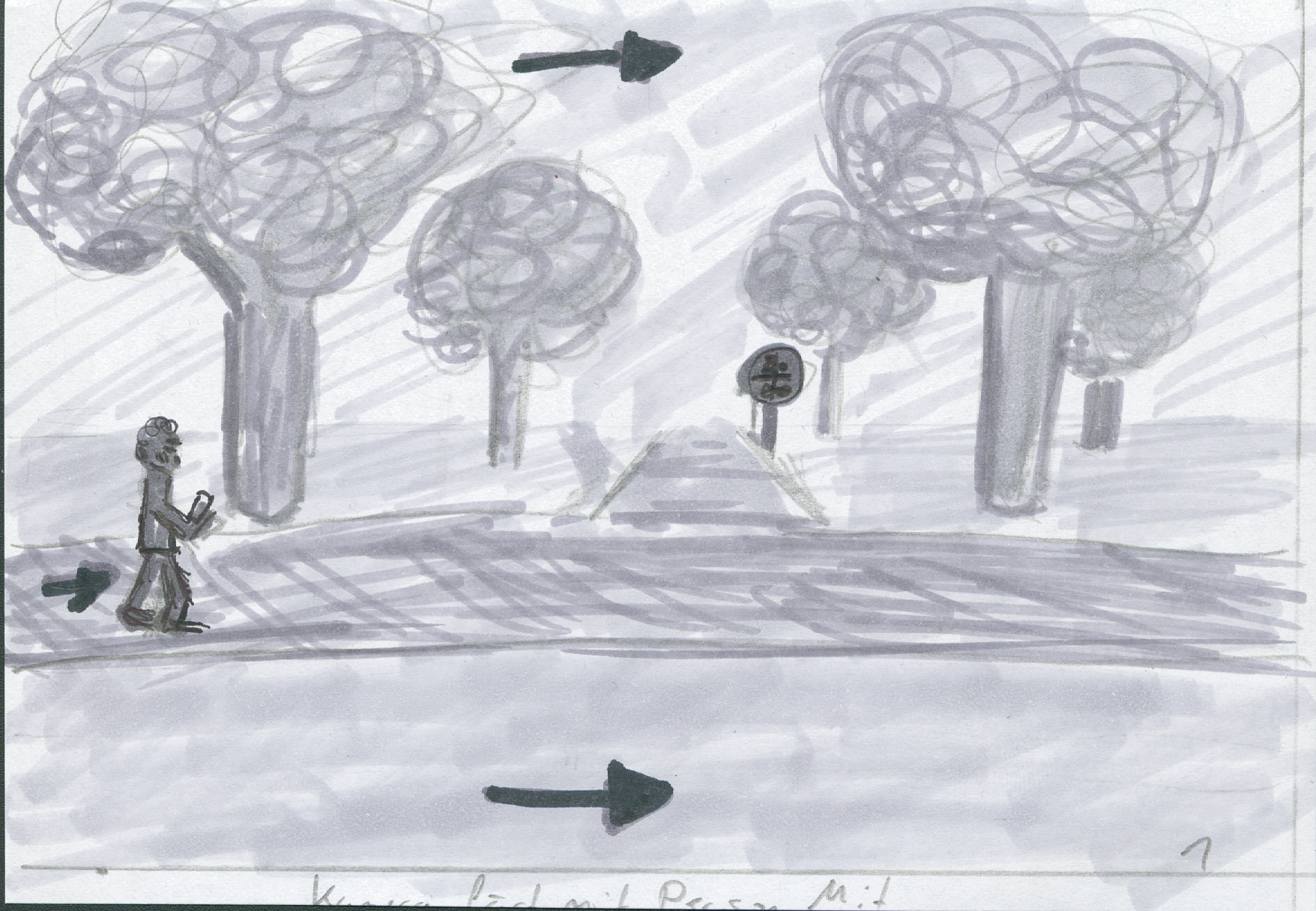

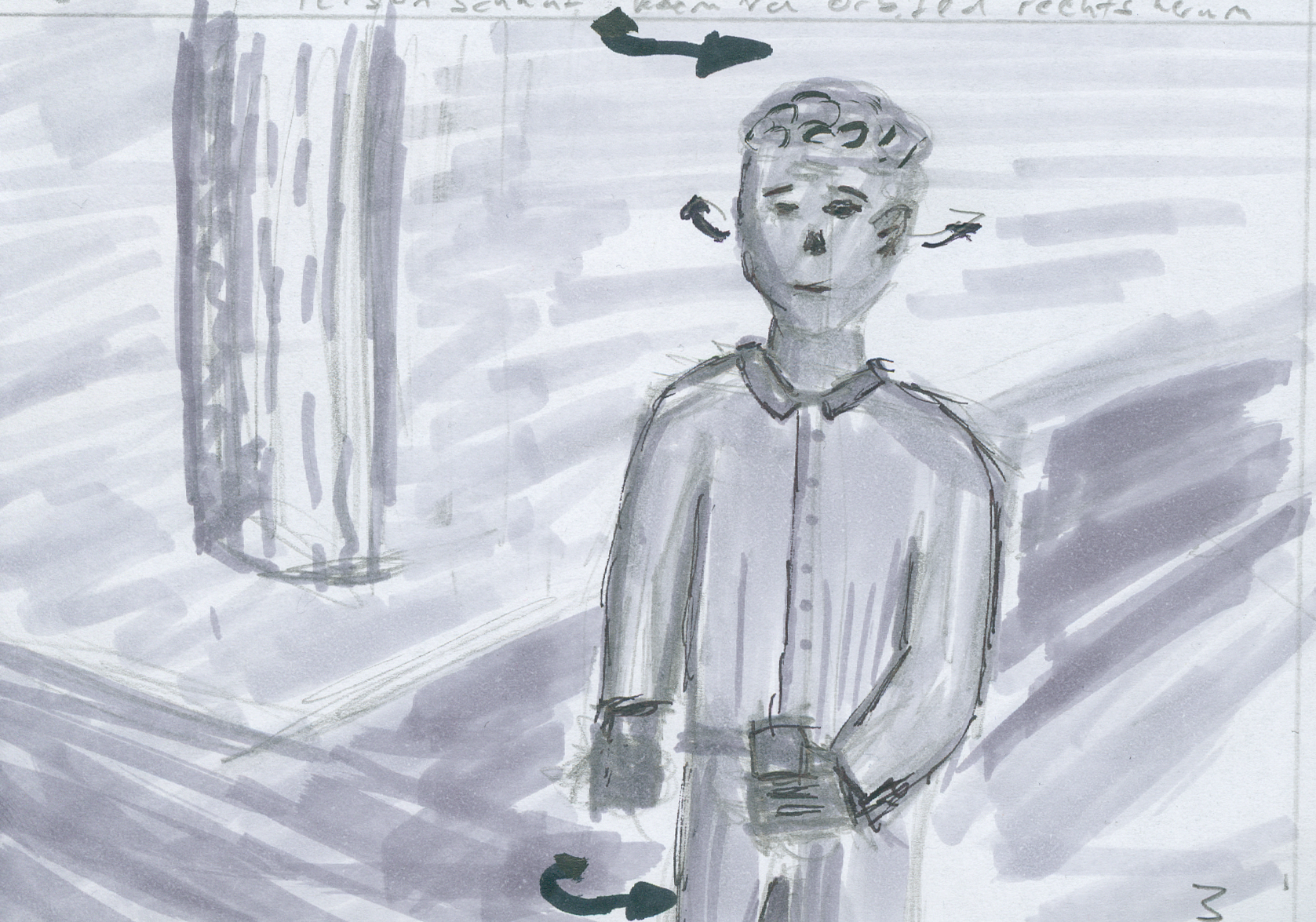

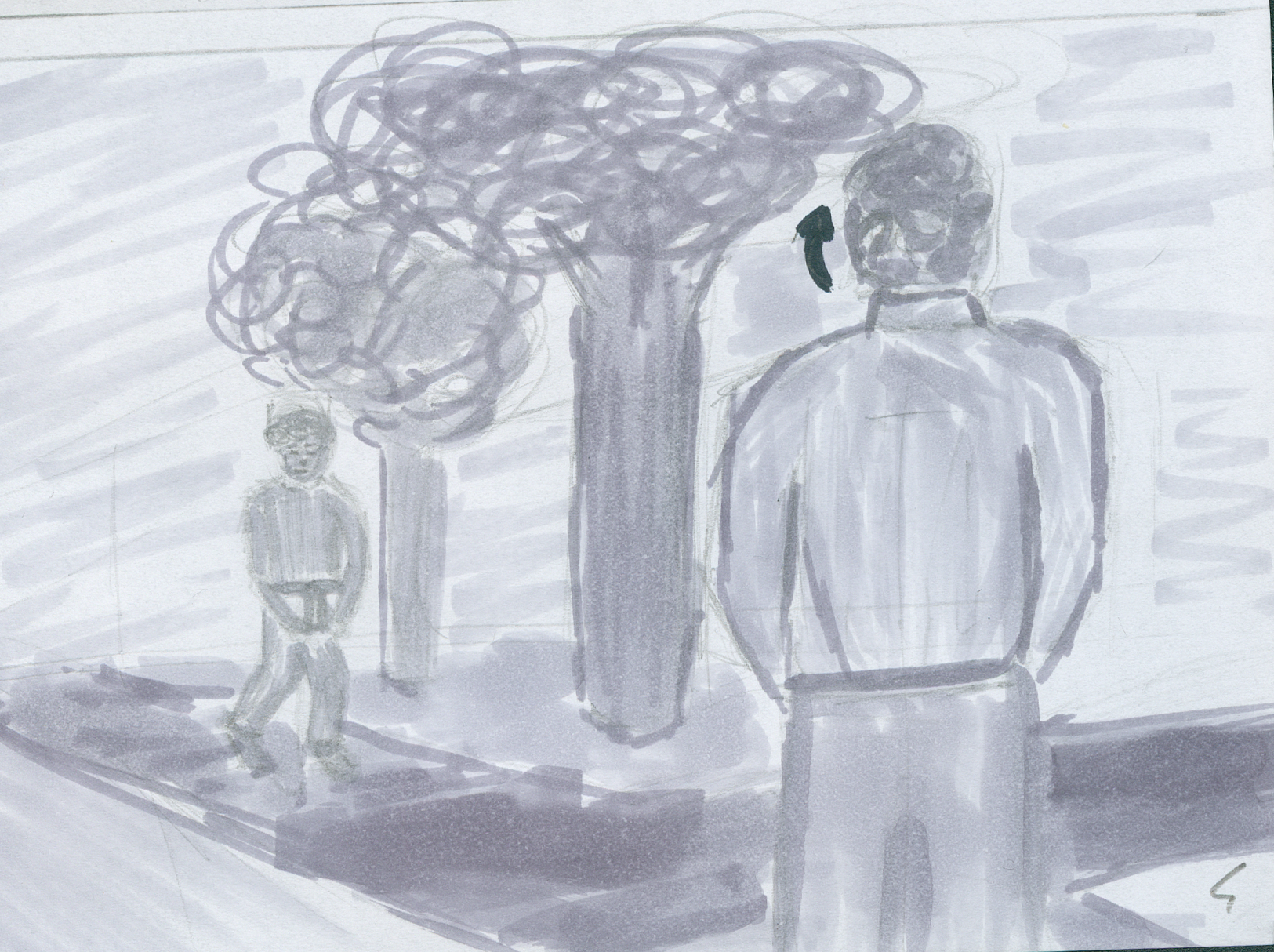

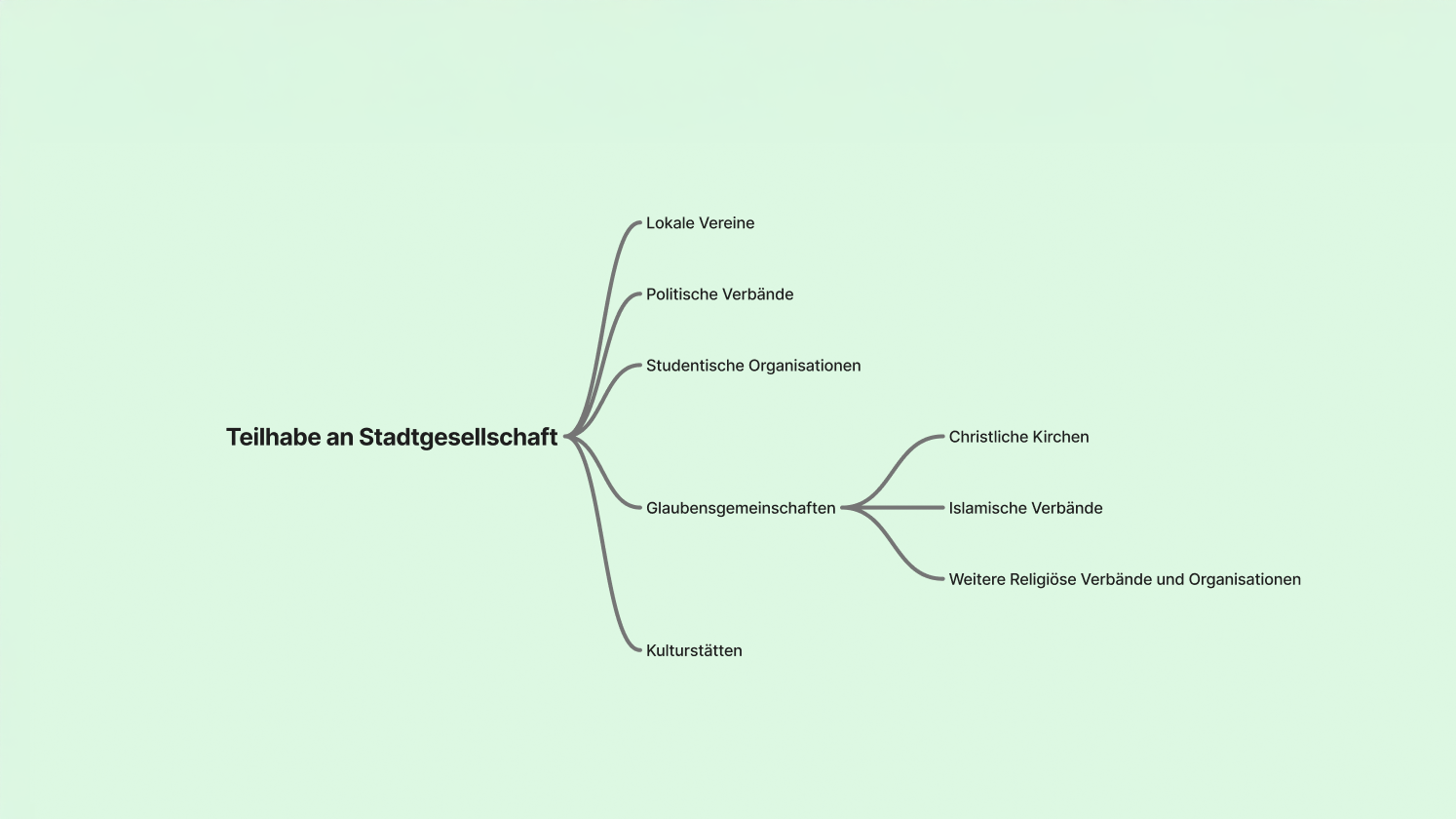

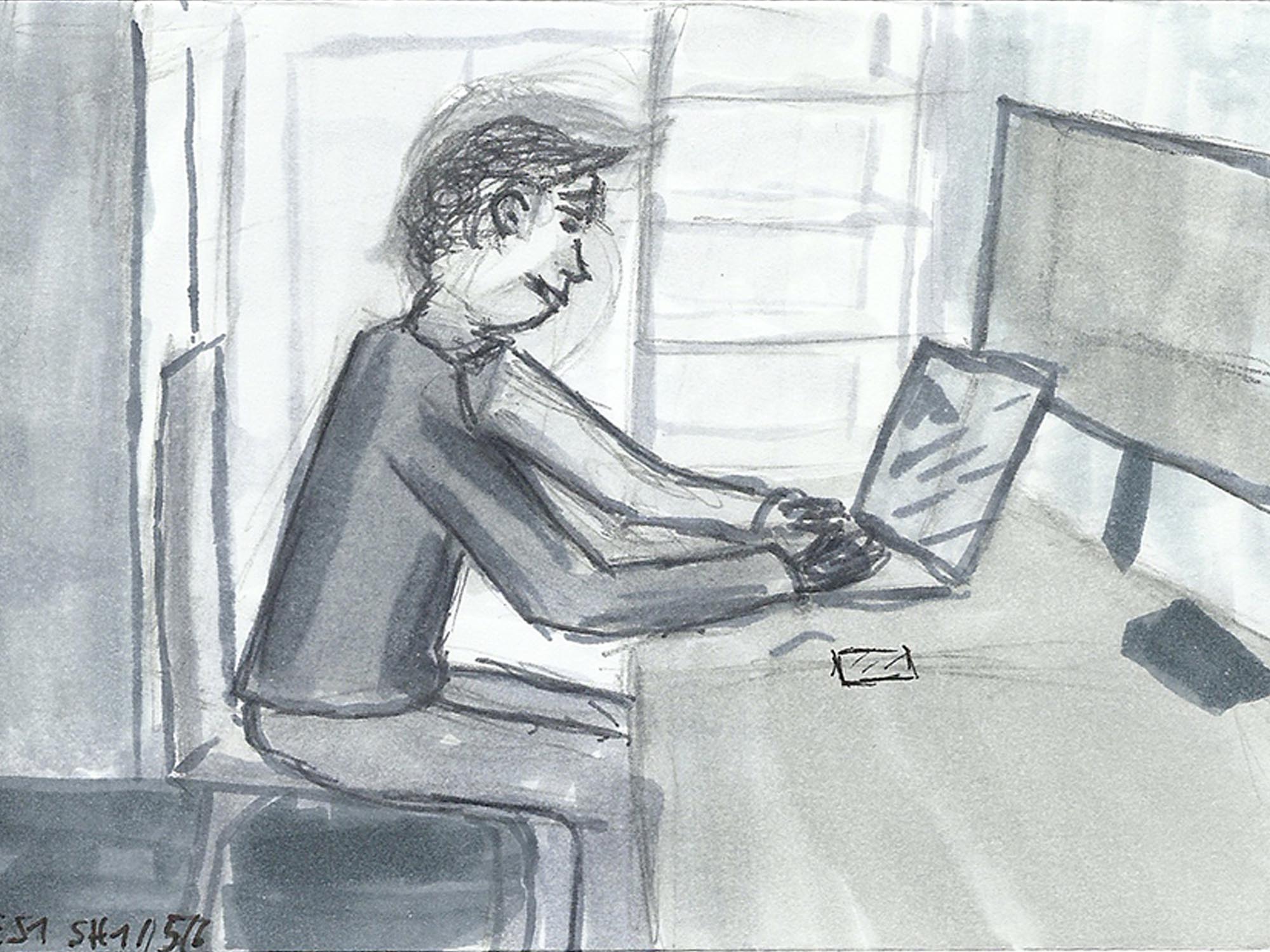

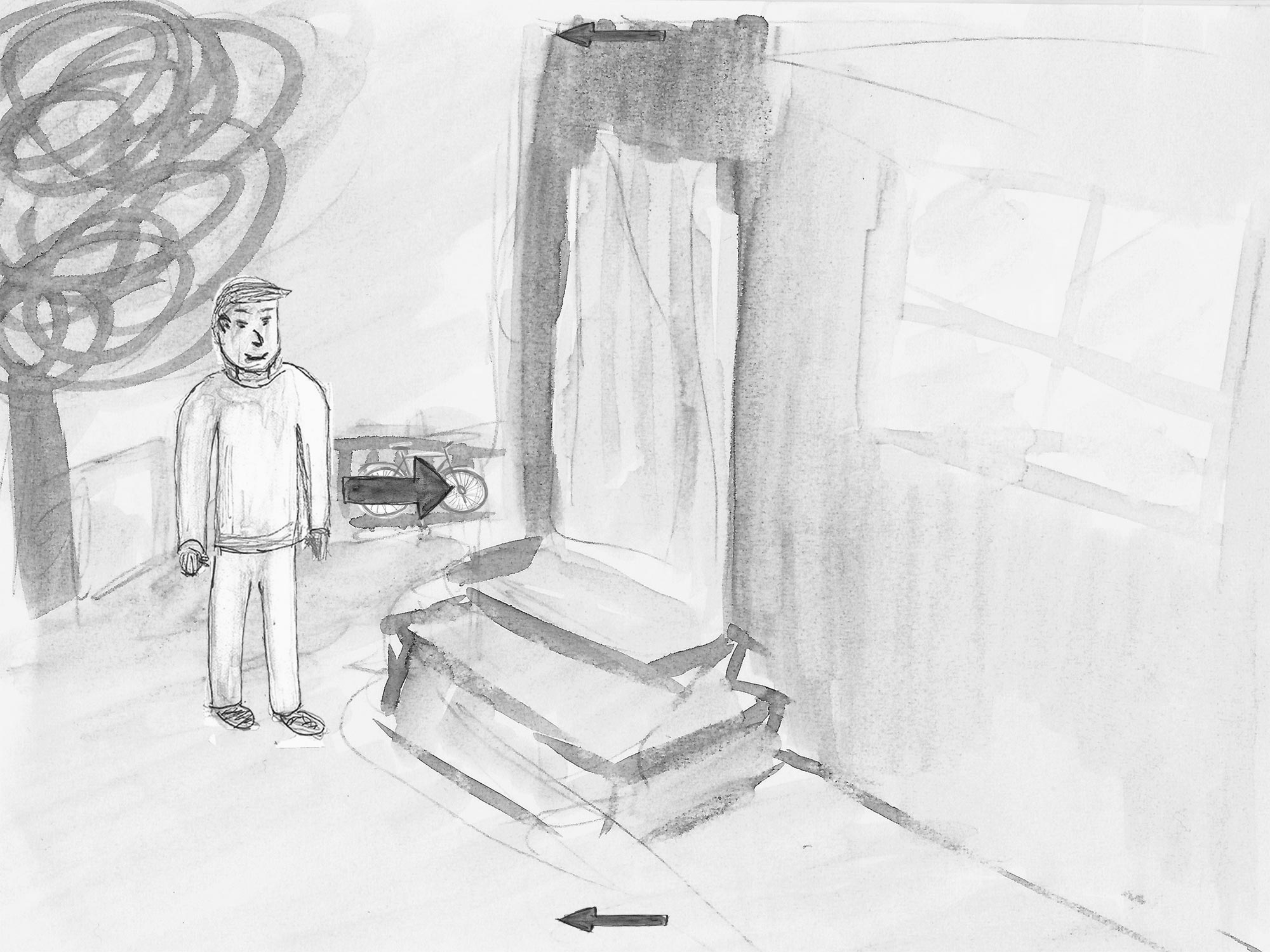

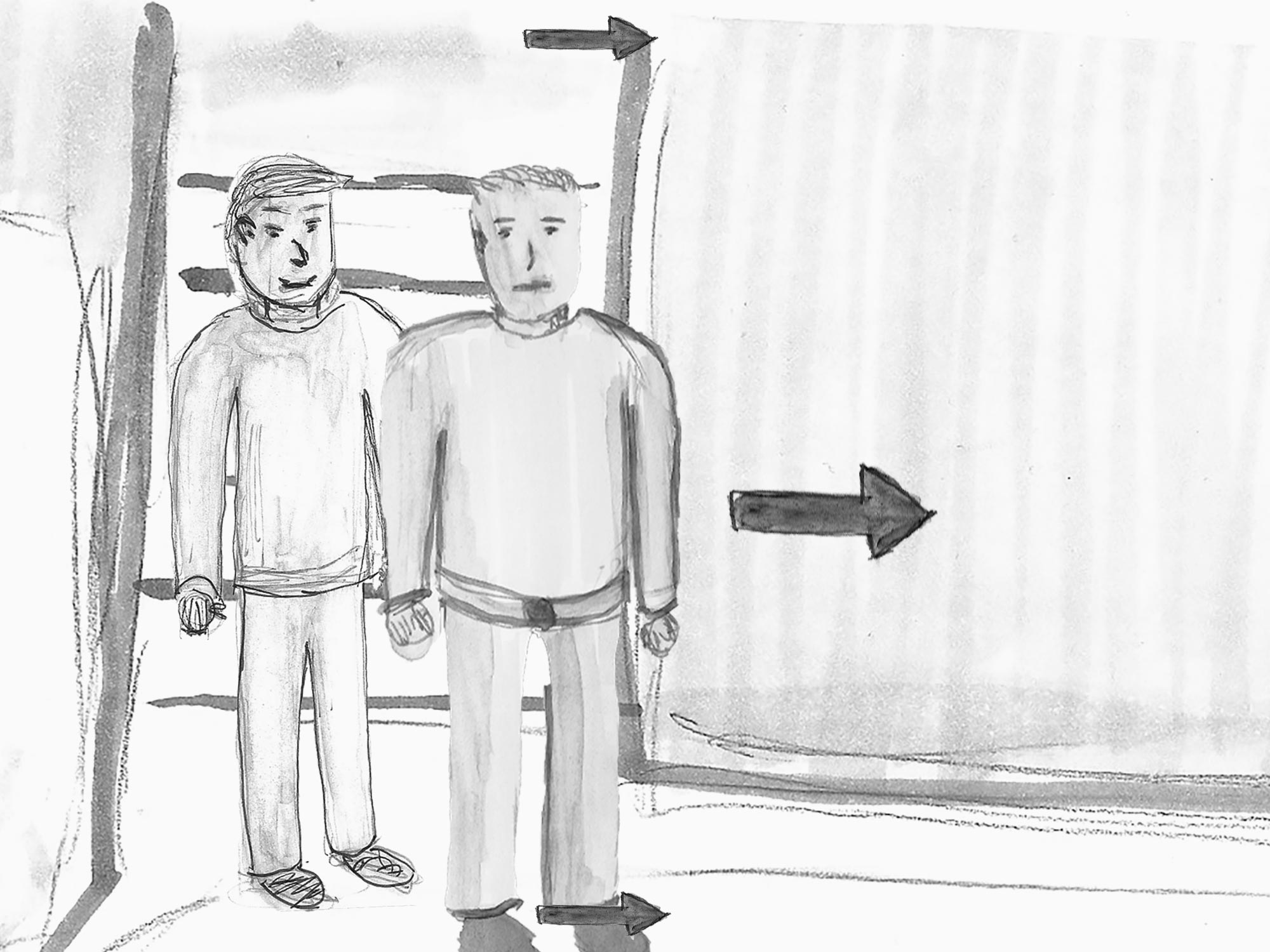

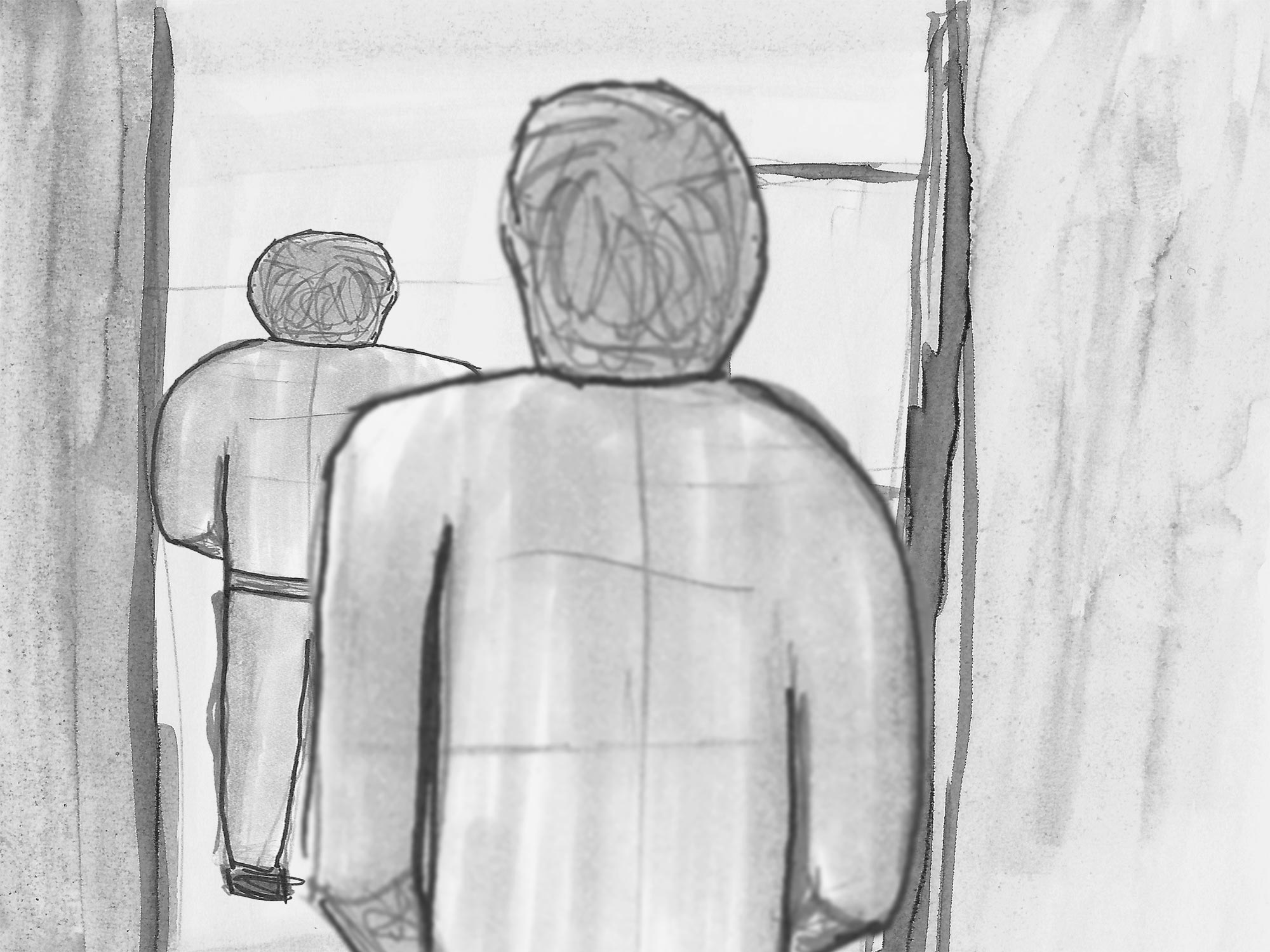

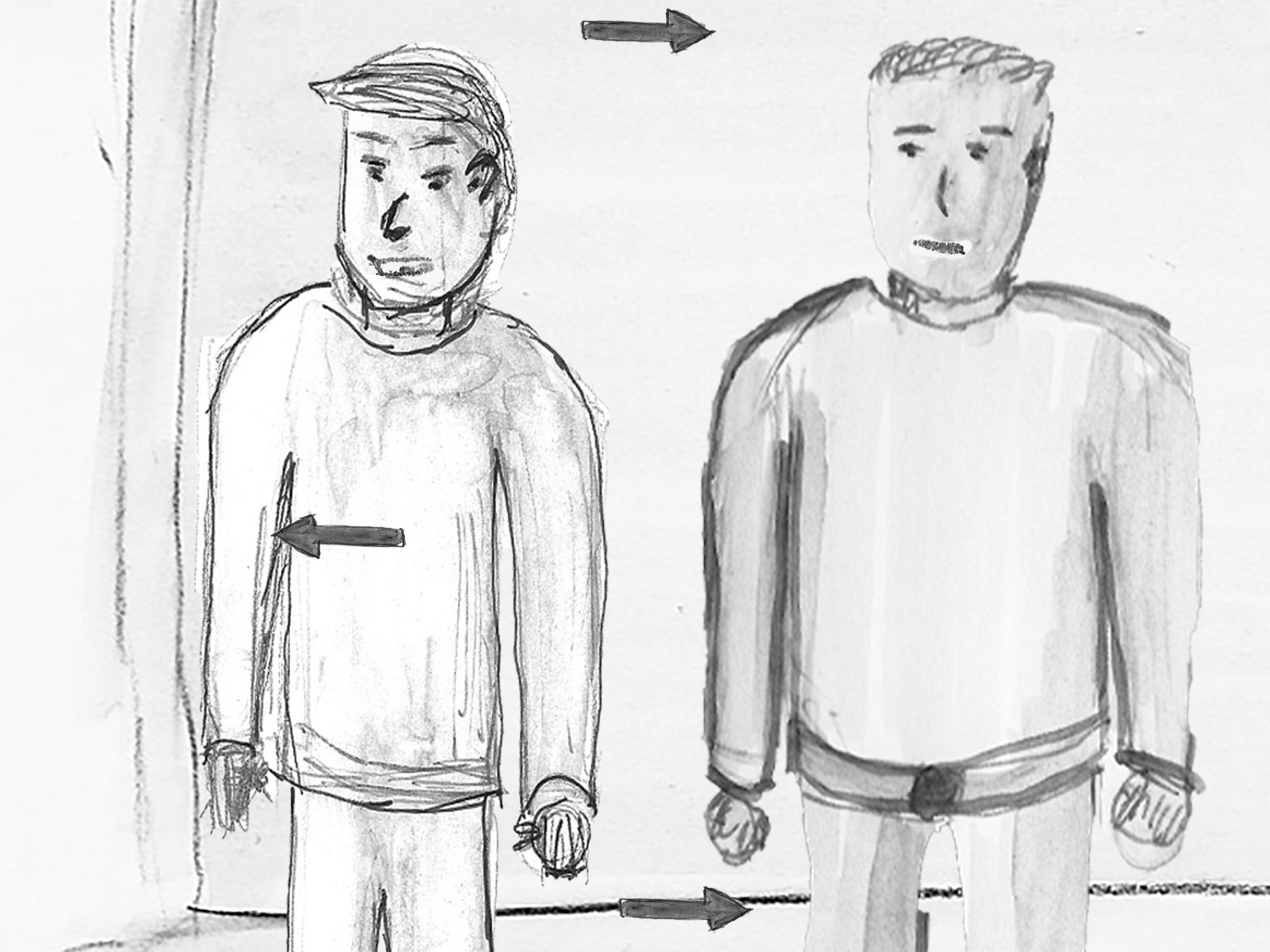

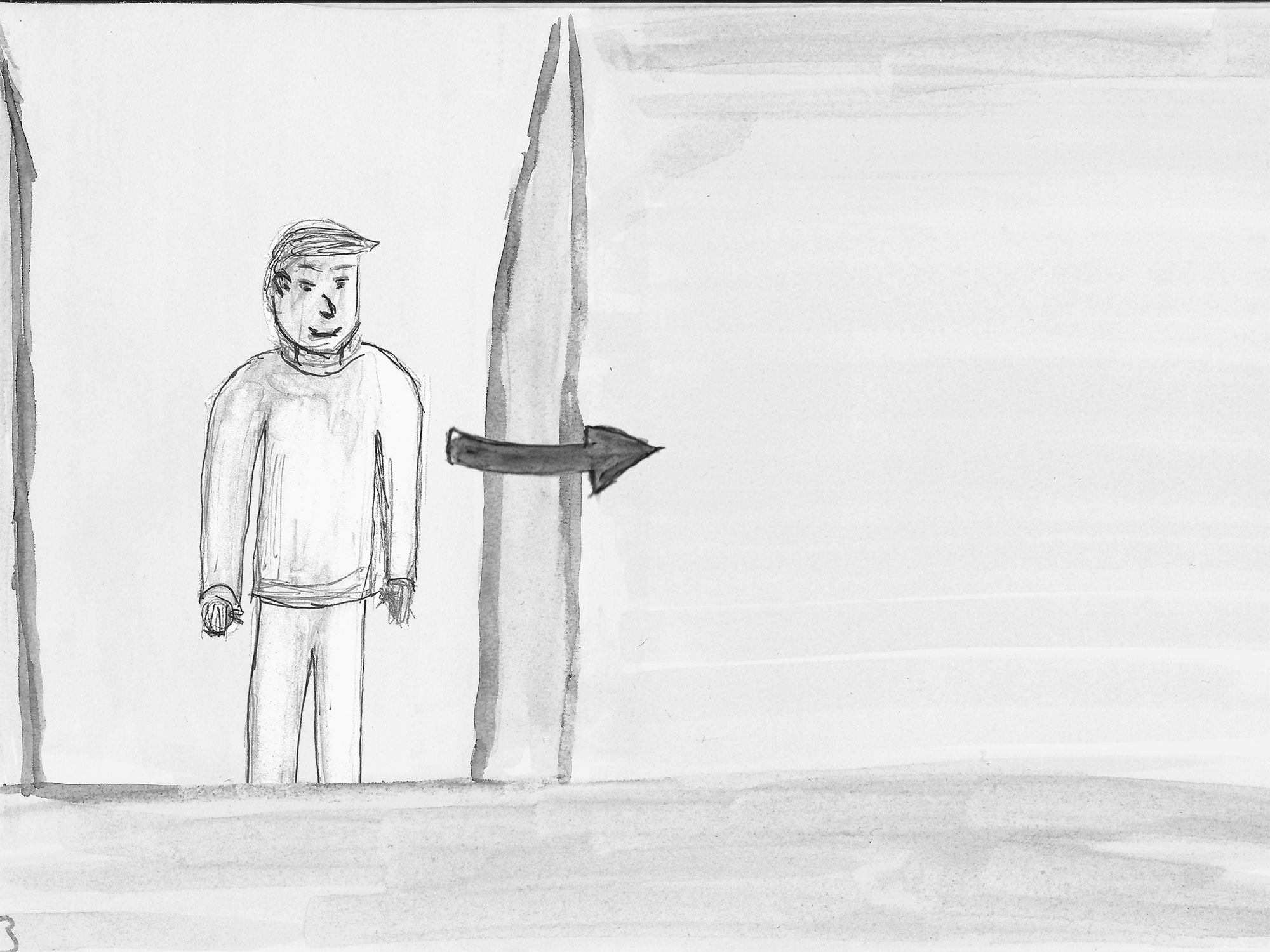

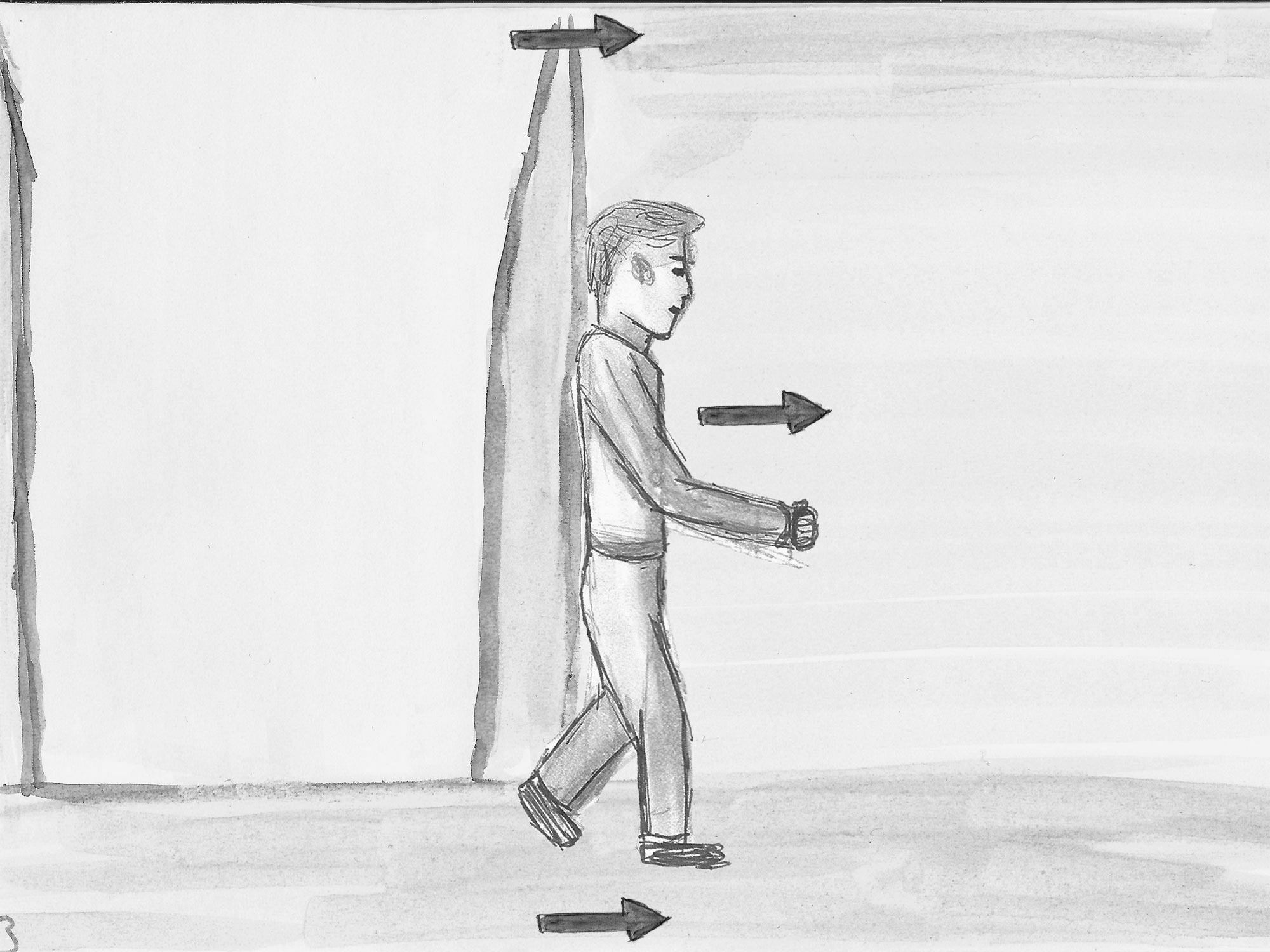

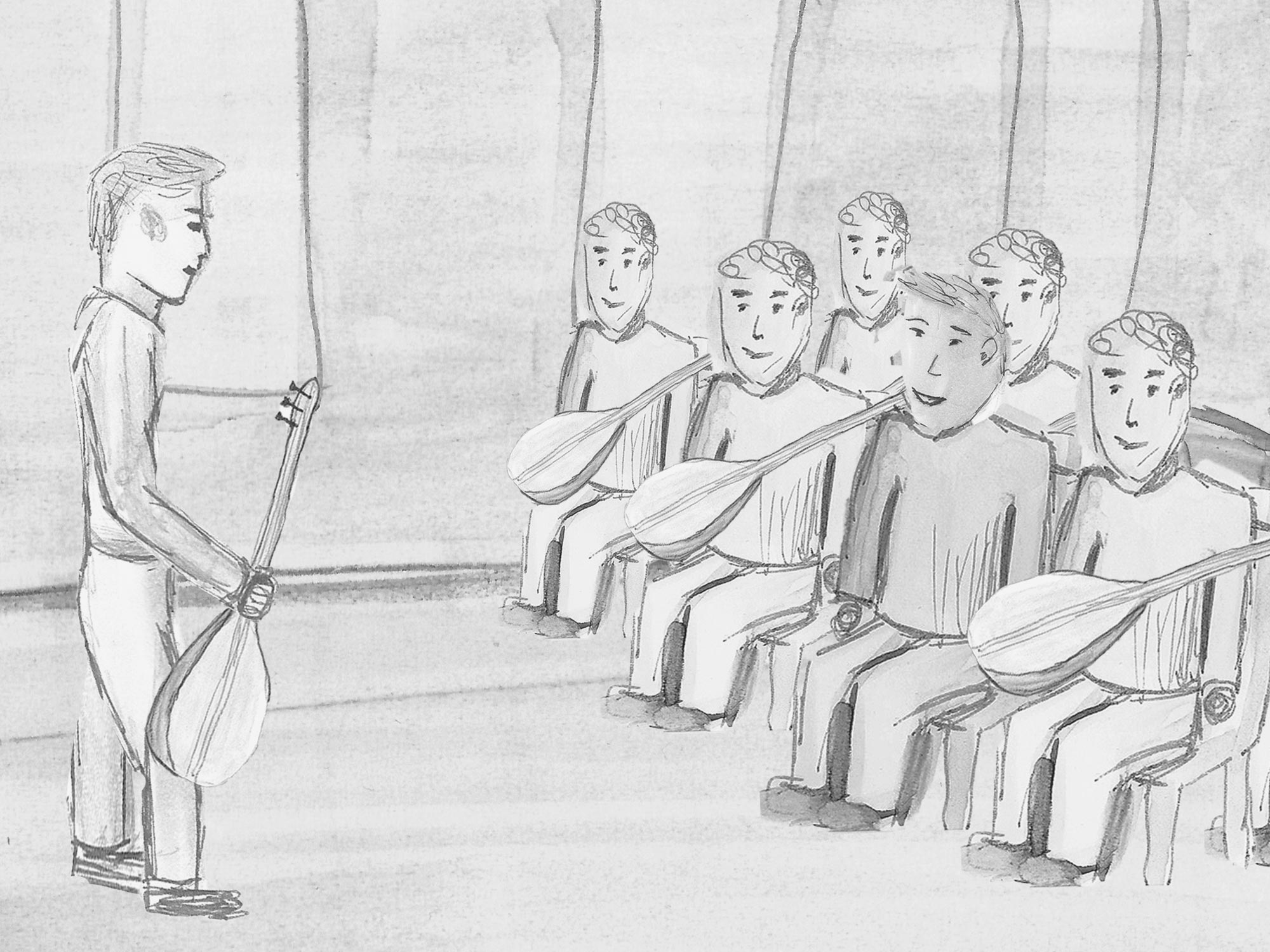

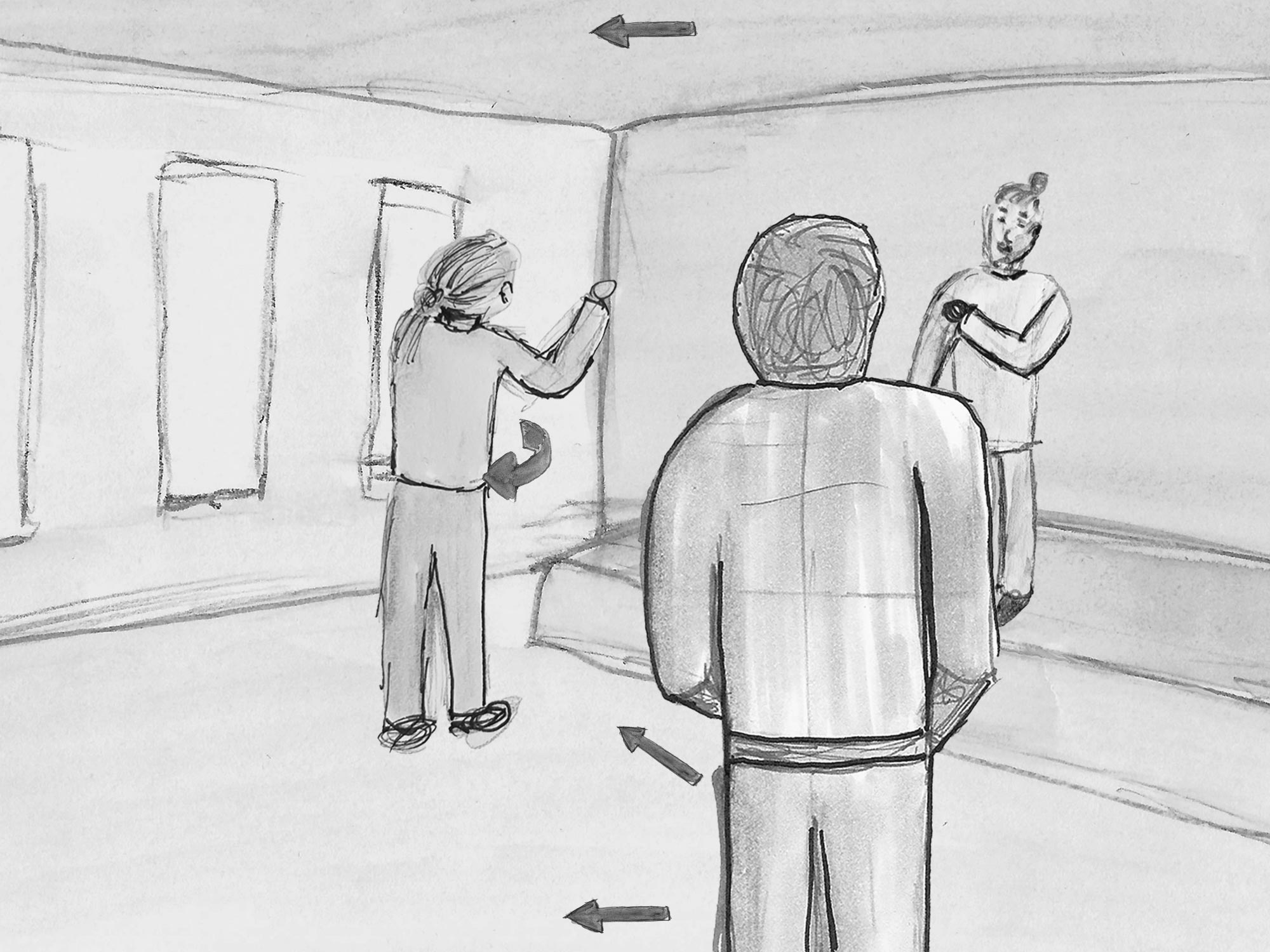

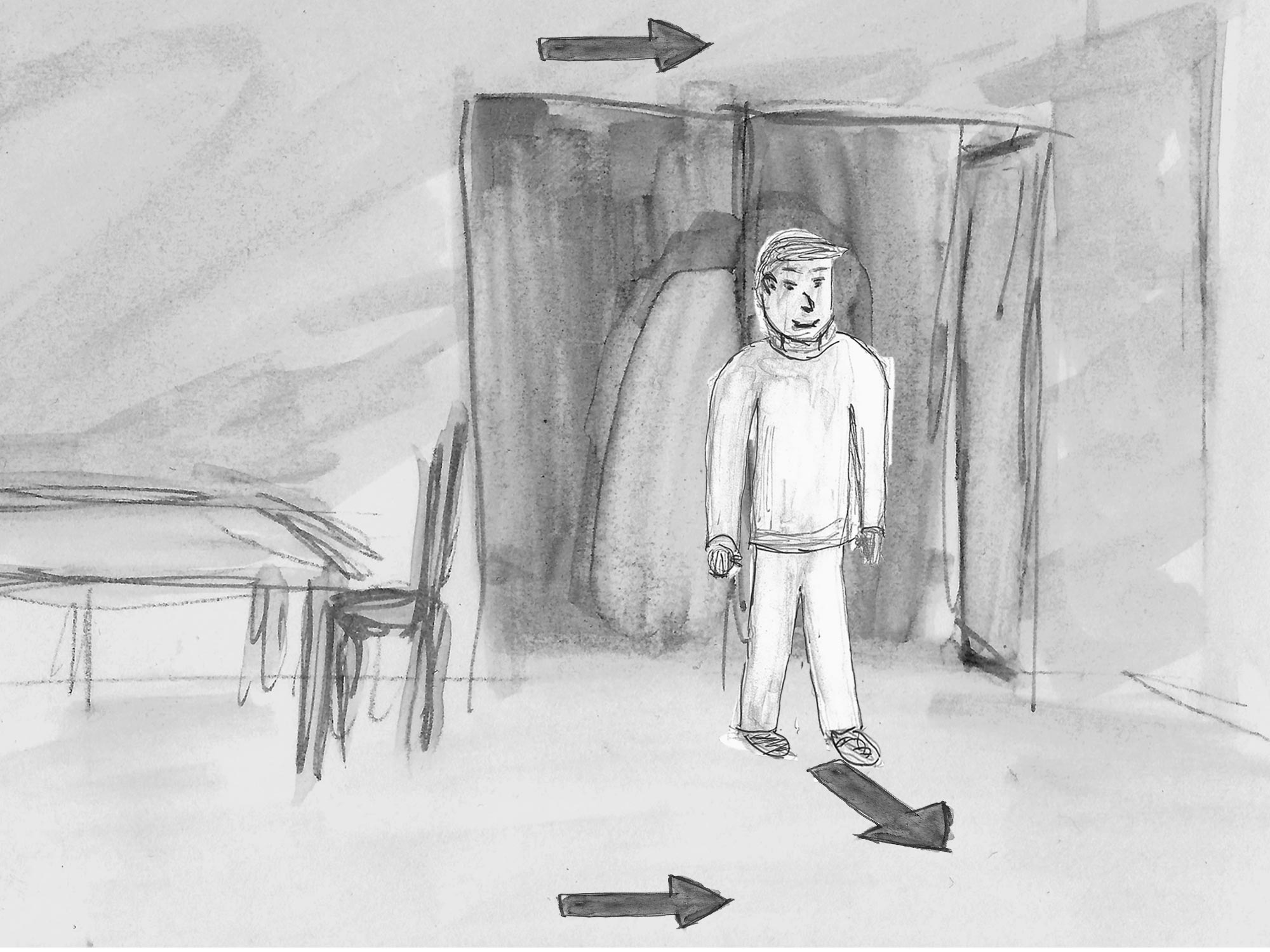

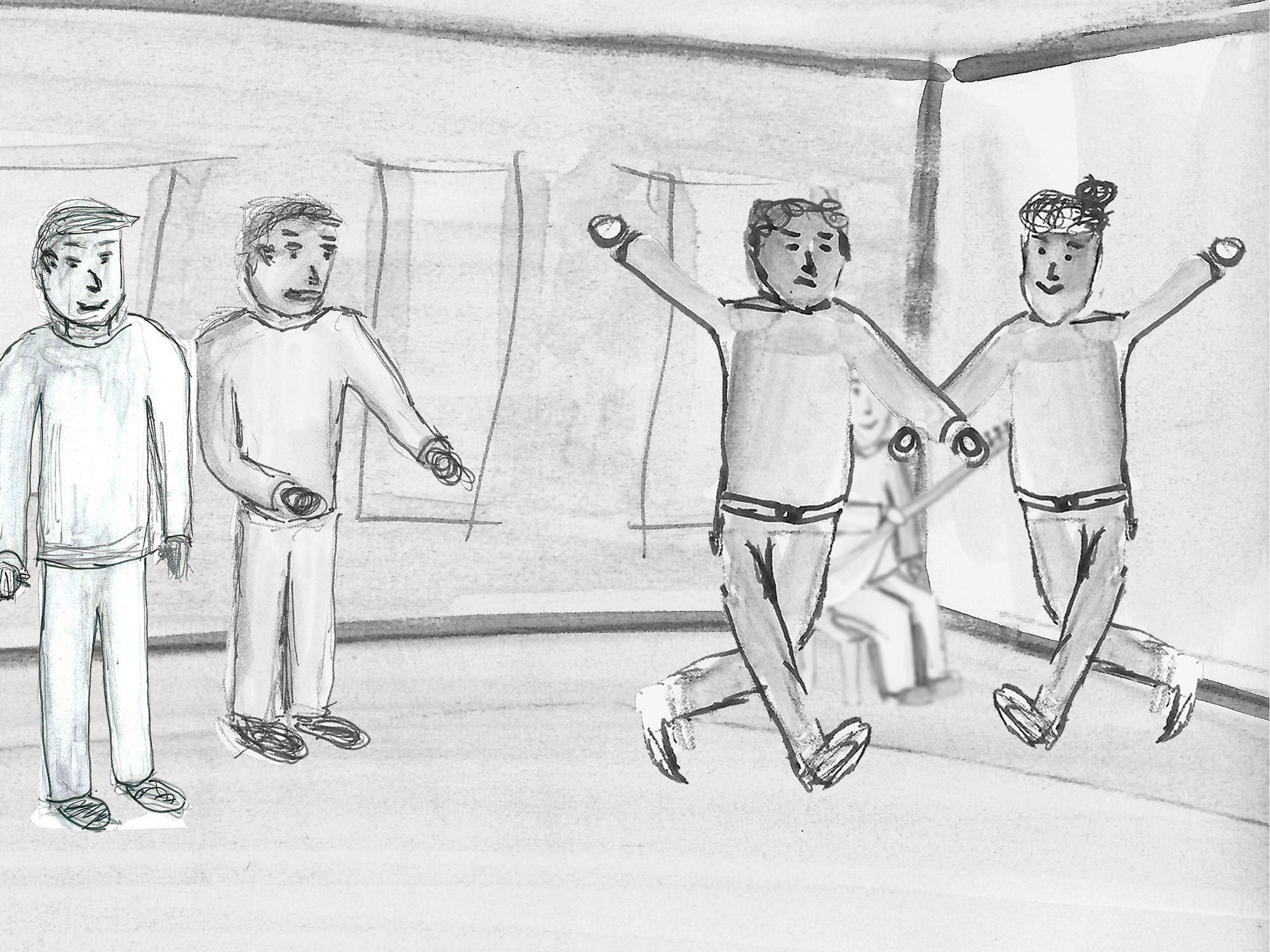

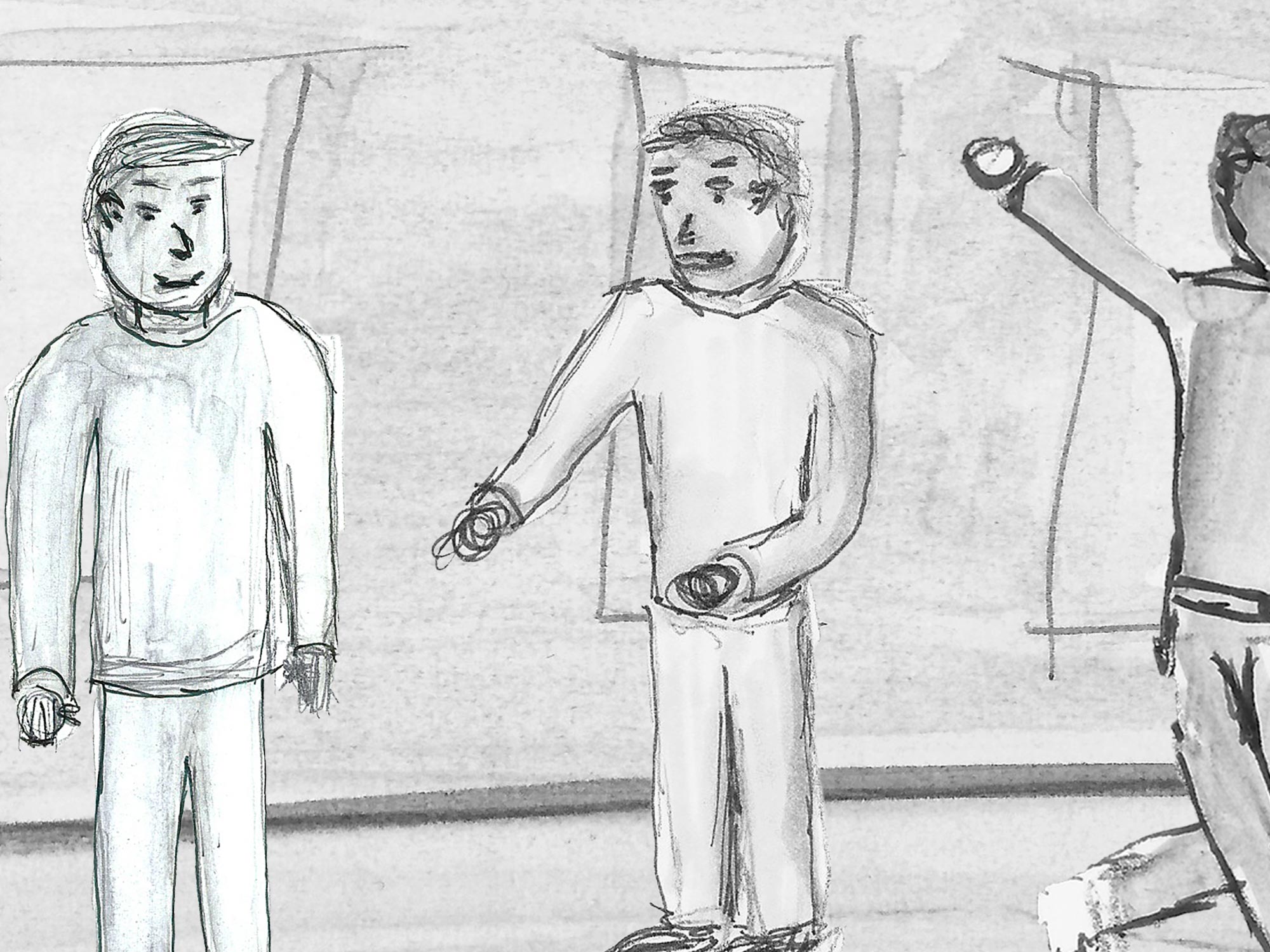

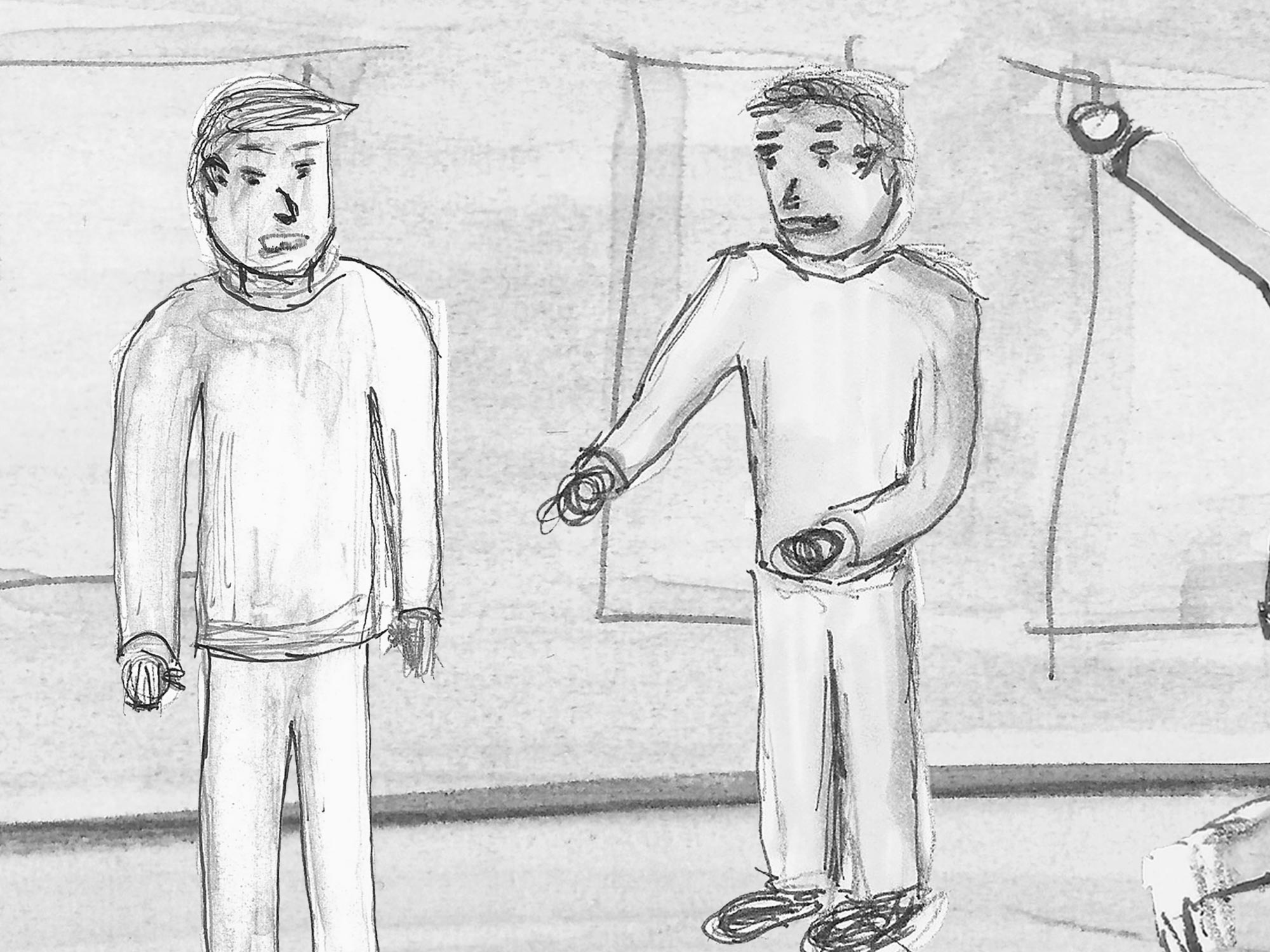

Scribbles zur Vorkonzeption

In der frühen Konzeptphase visualisierte ich erste Bildideen in Form einfacher Scribbles, um gezielt mit Einstellungsgrößen und Bildkompositionen zu experimentieren. So konnte ich frühzeitig ein Gefühl für den visuellen Rhythmus und die Wirkung einzelner Szenen entwickeln. Die gezeigten Skizzen dienten als Grundlage für die spätere Ausarbeitung des Storyboards.

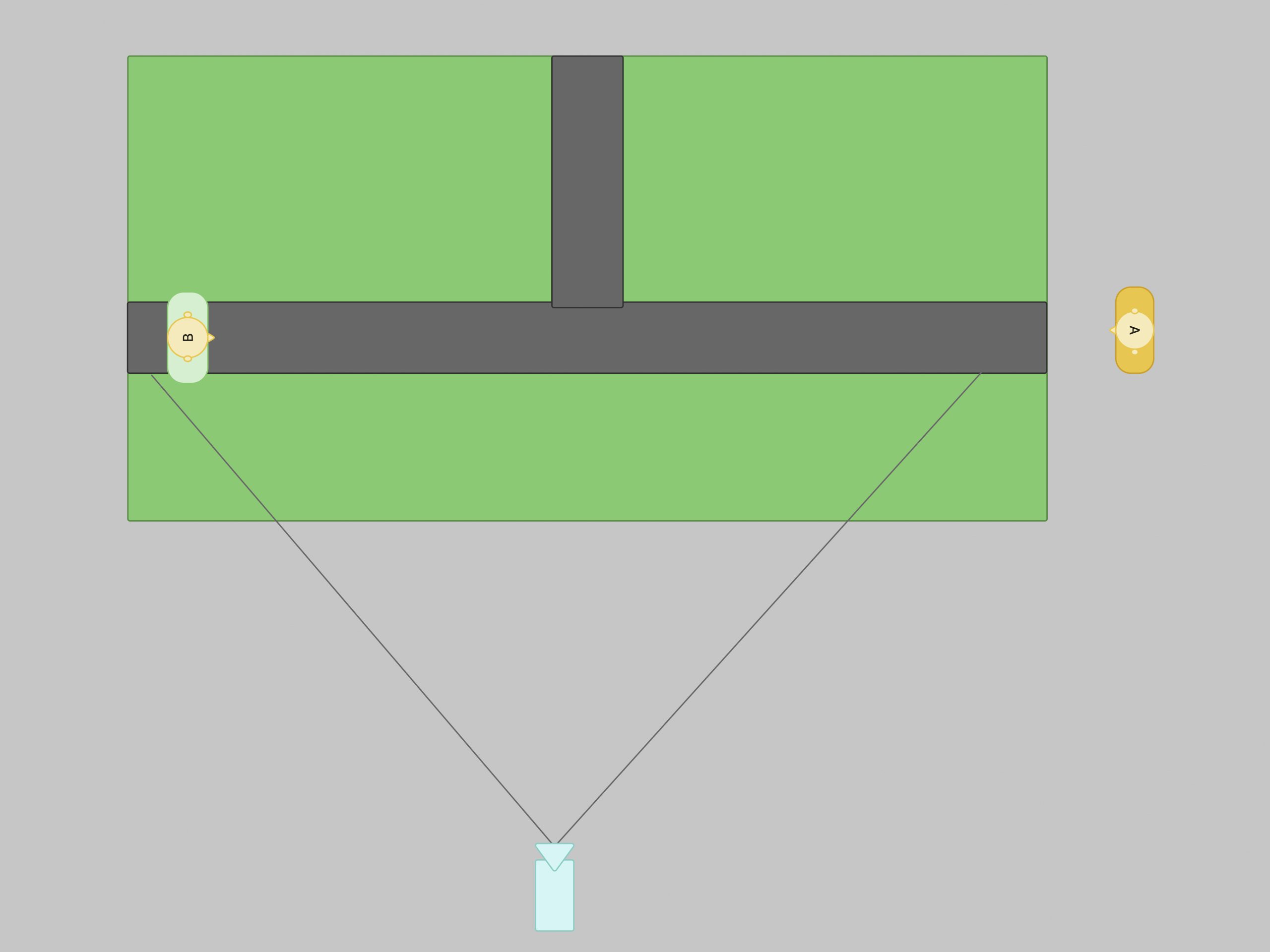

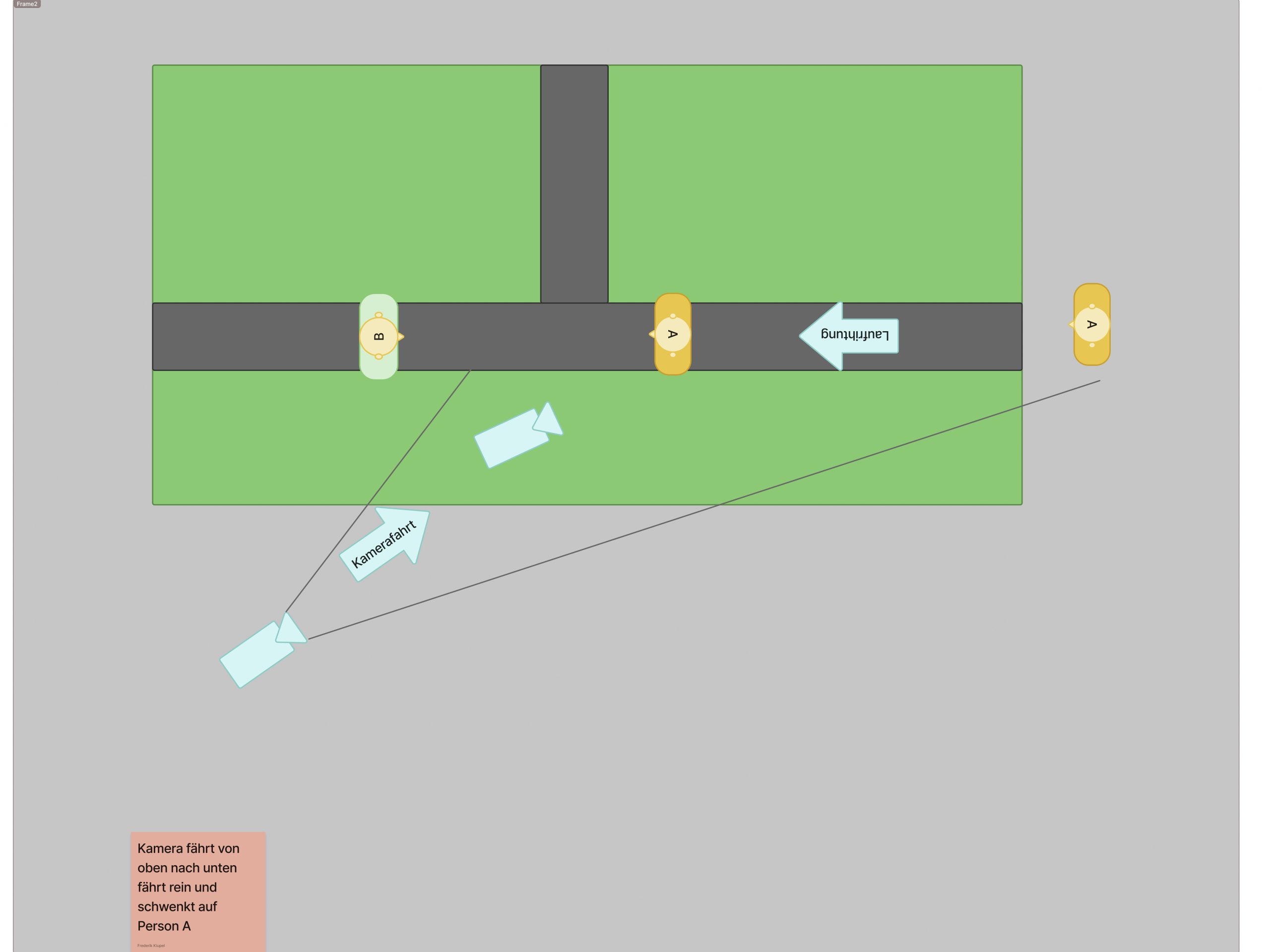

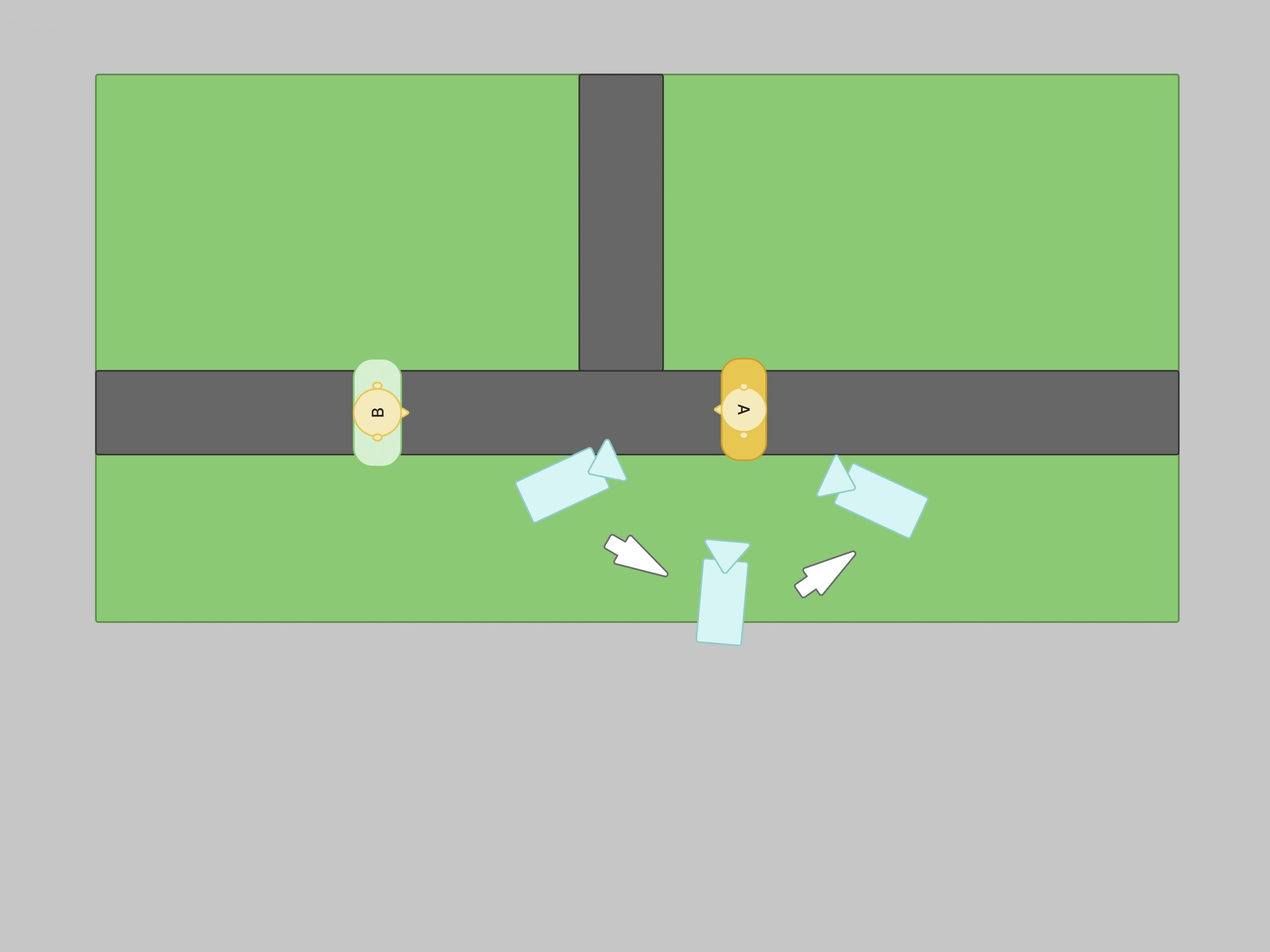

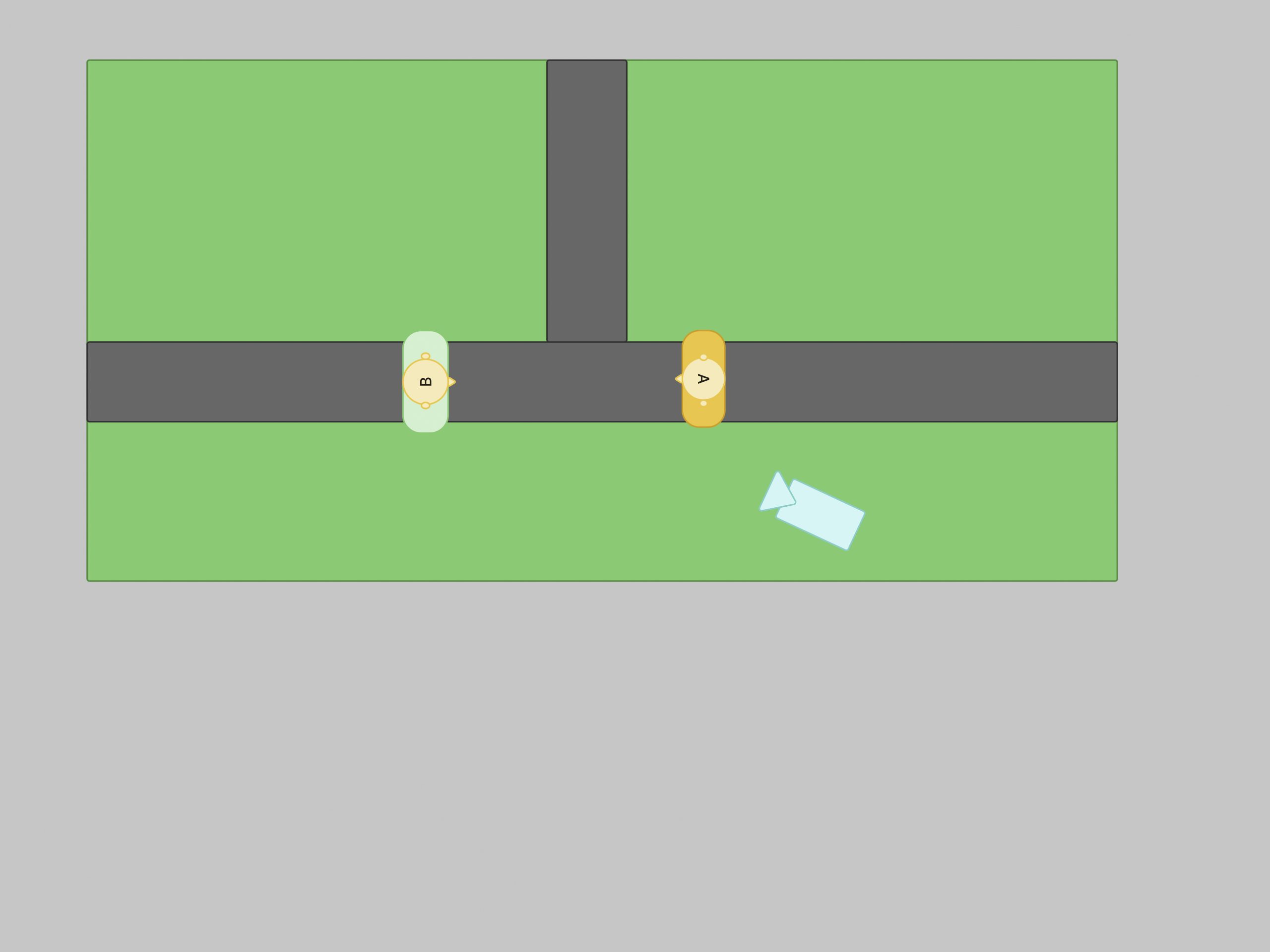

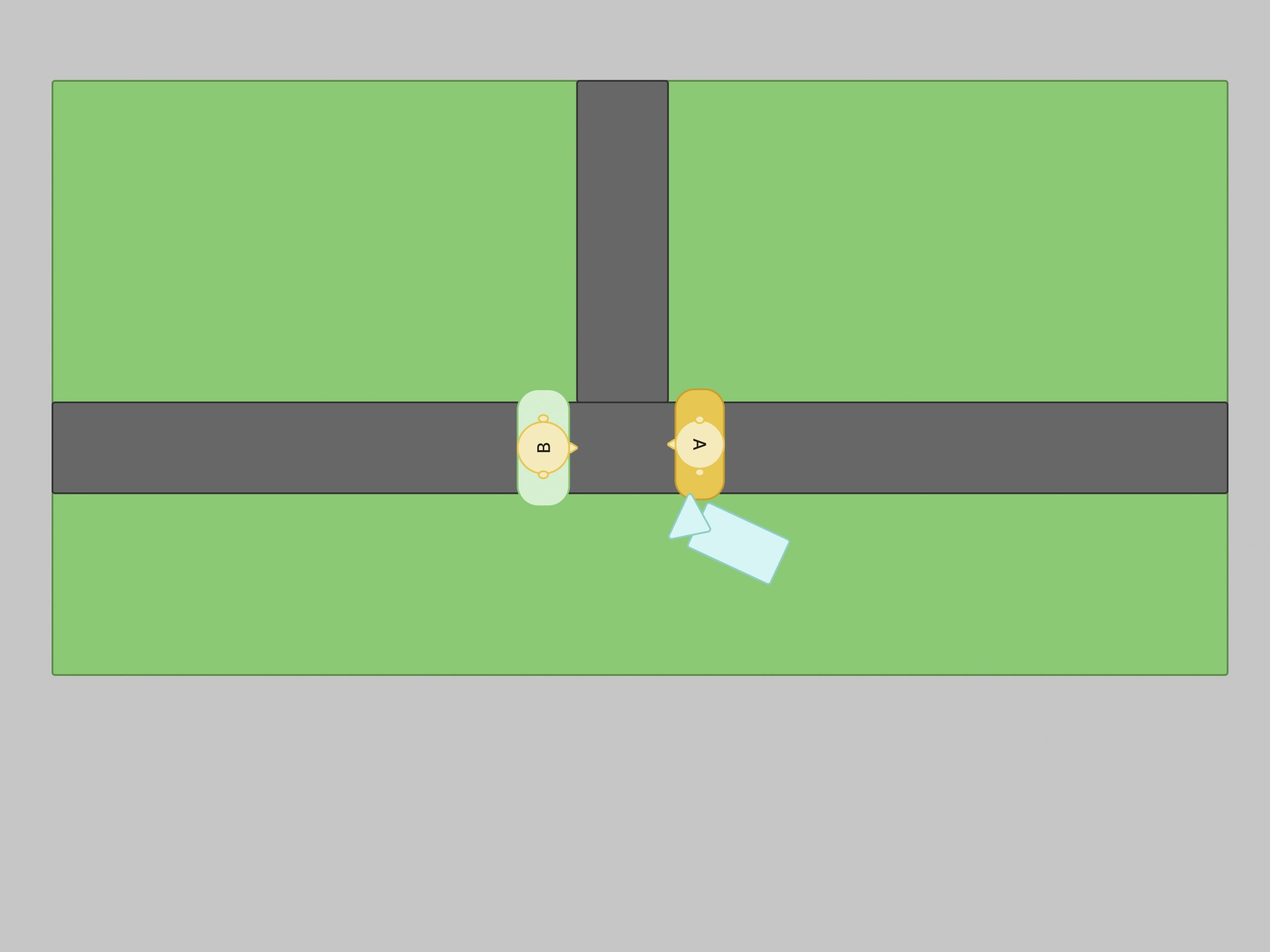

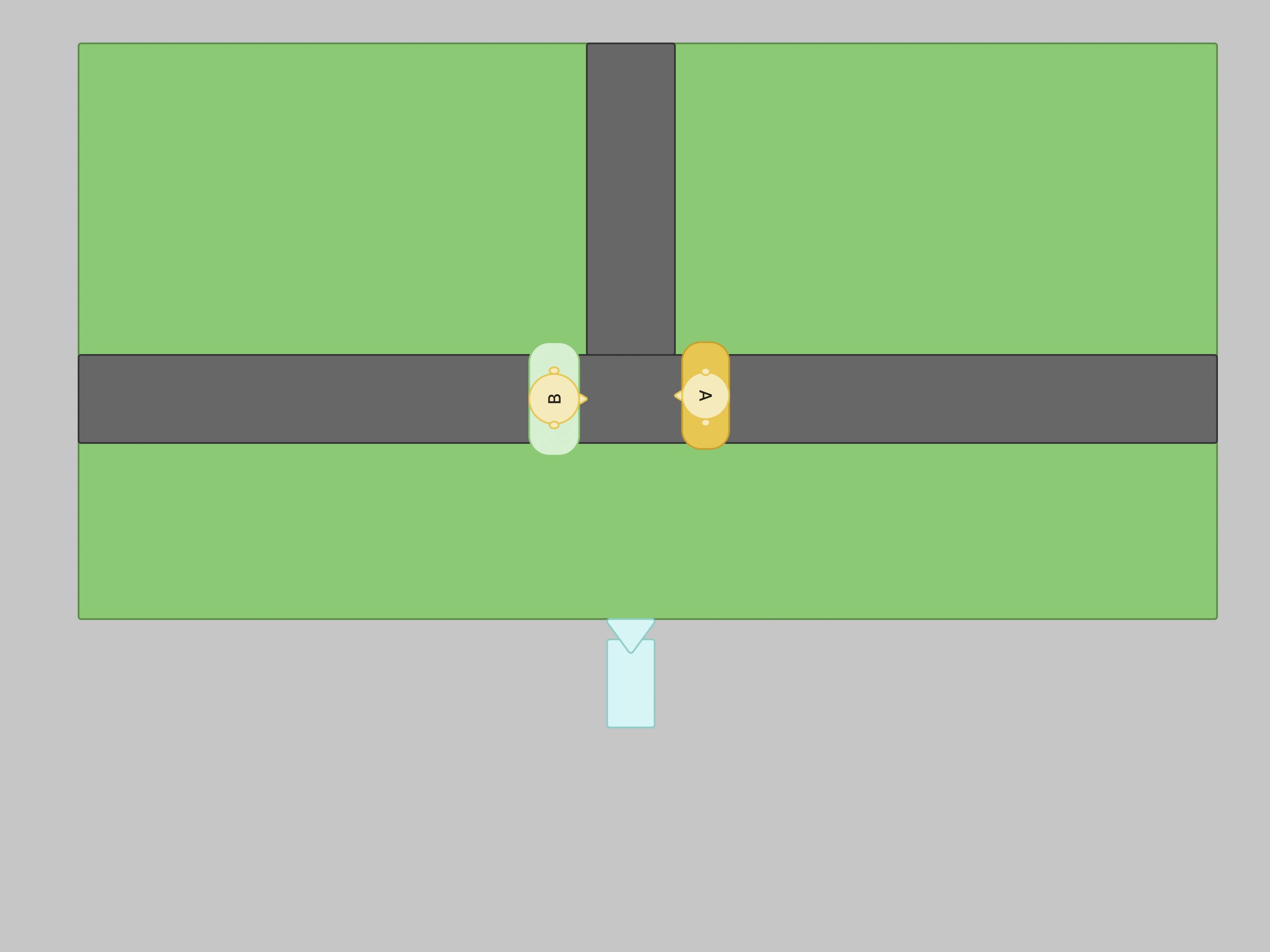

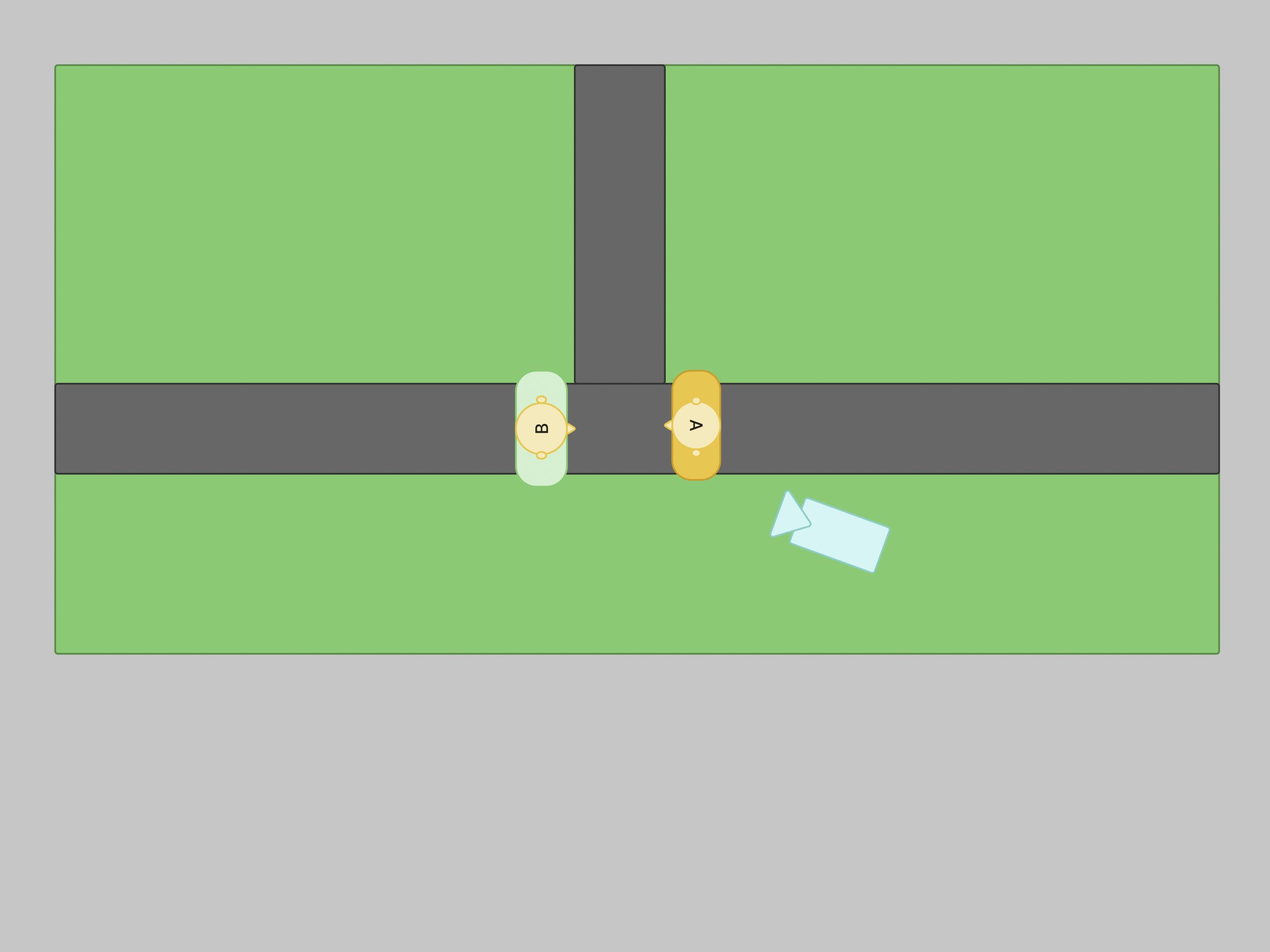

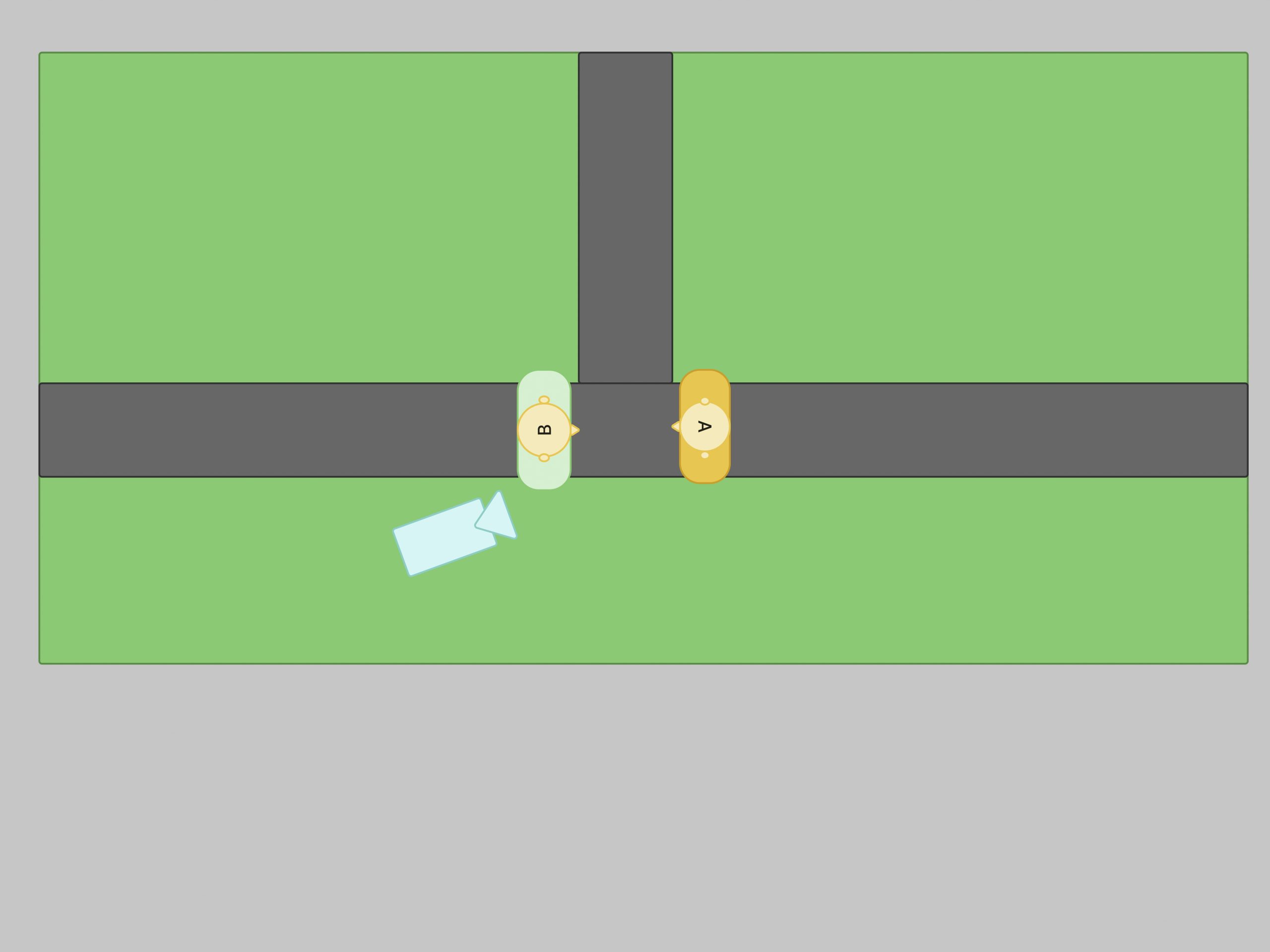

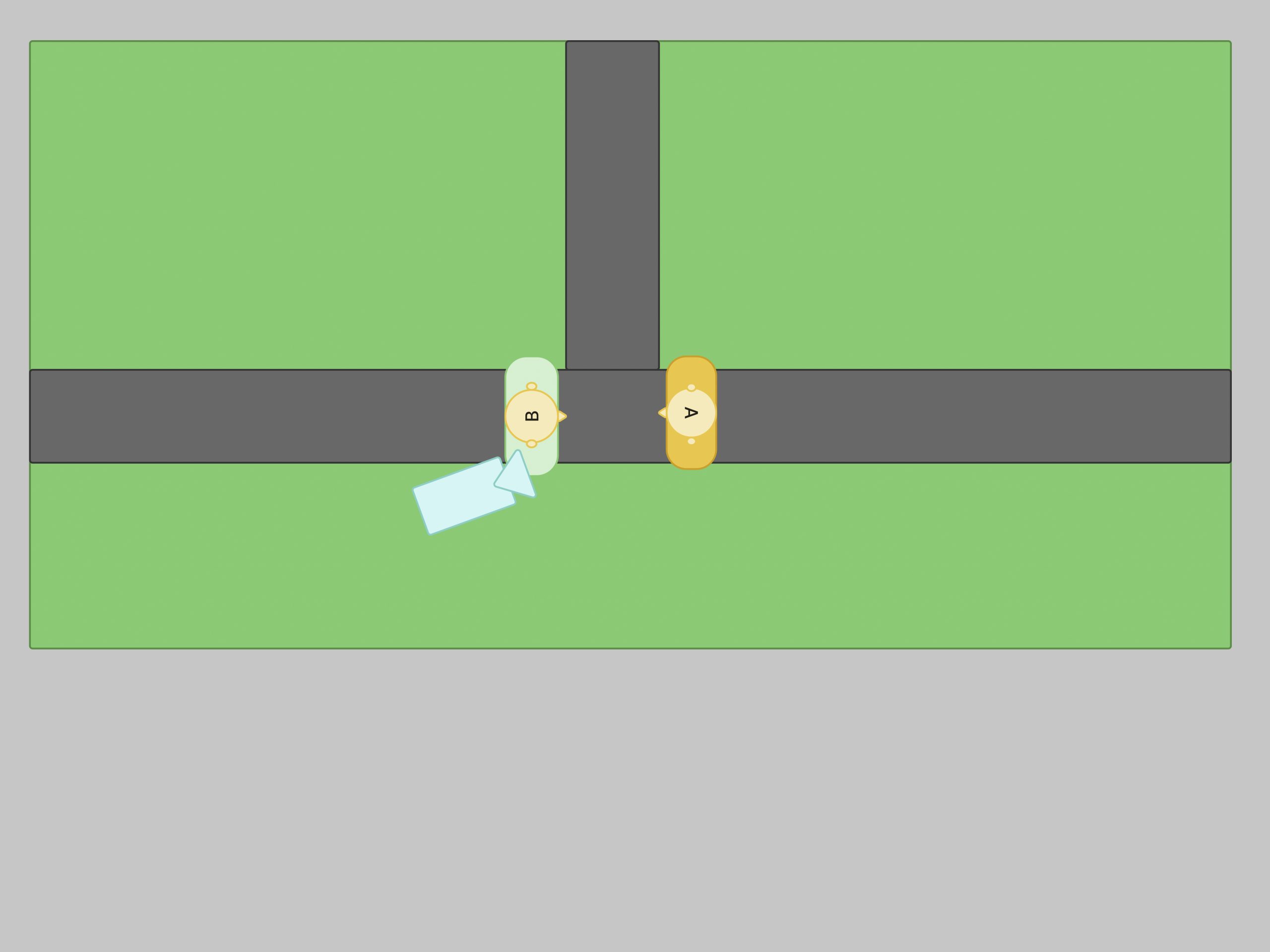

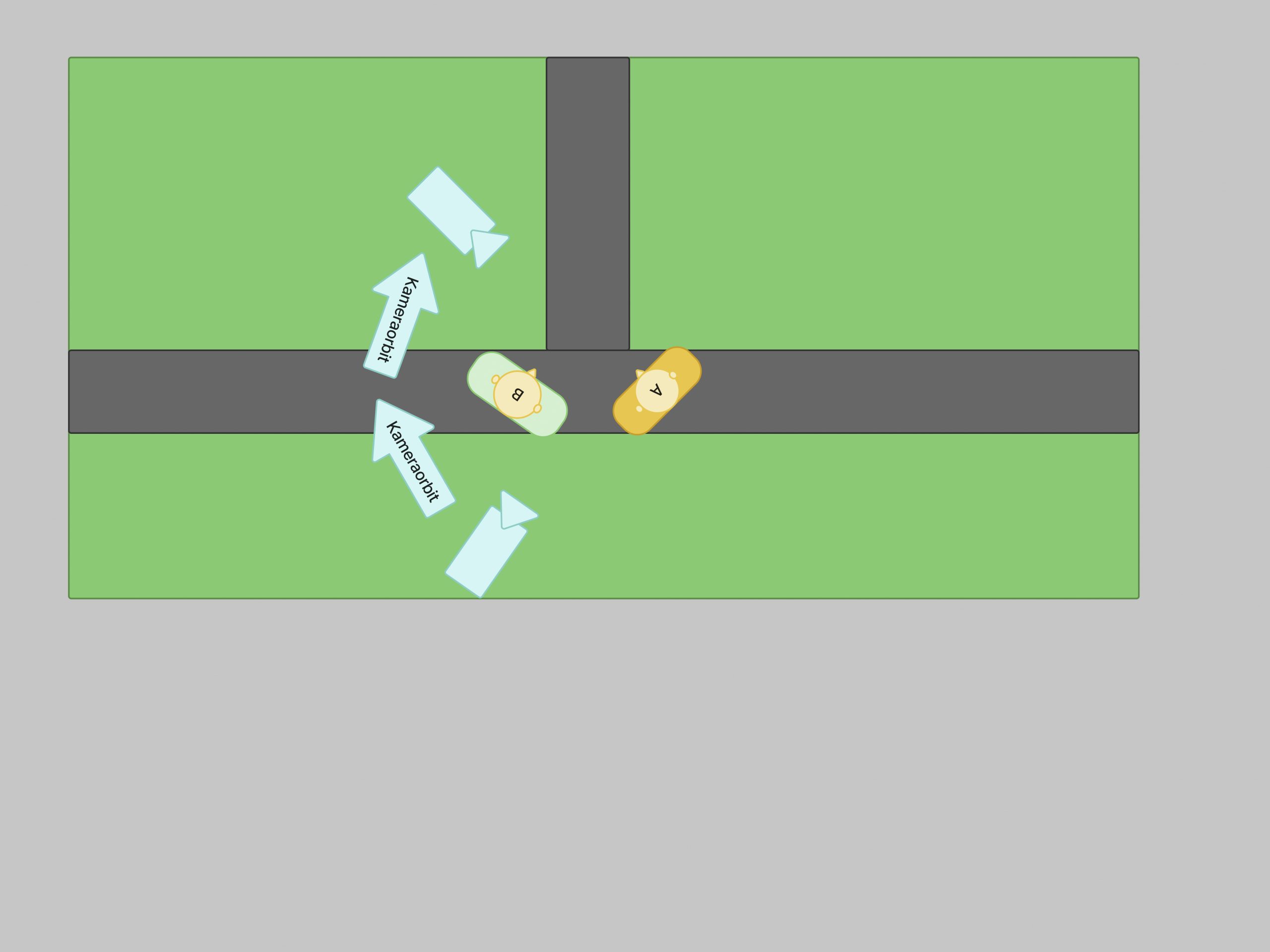

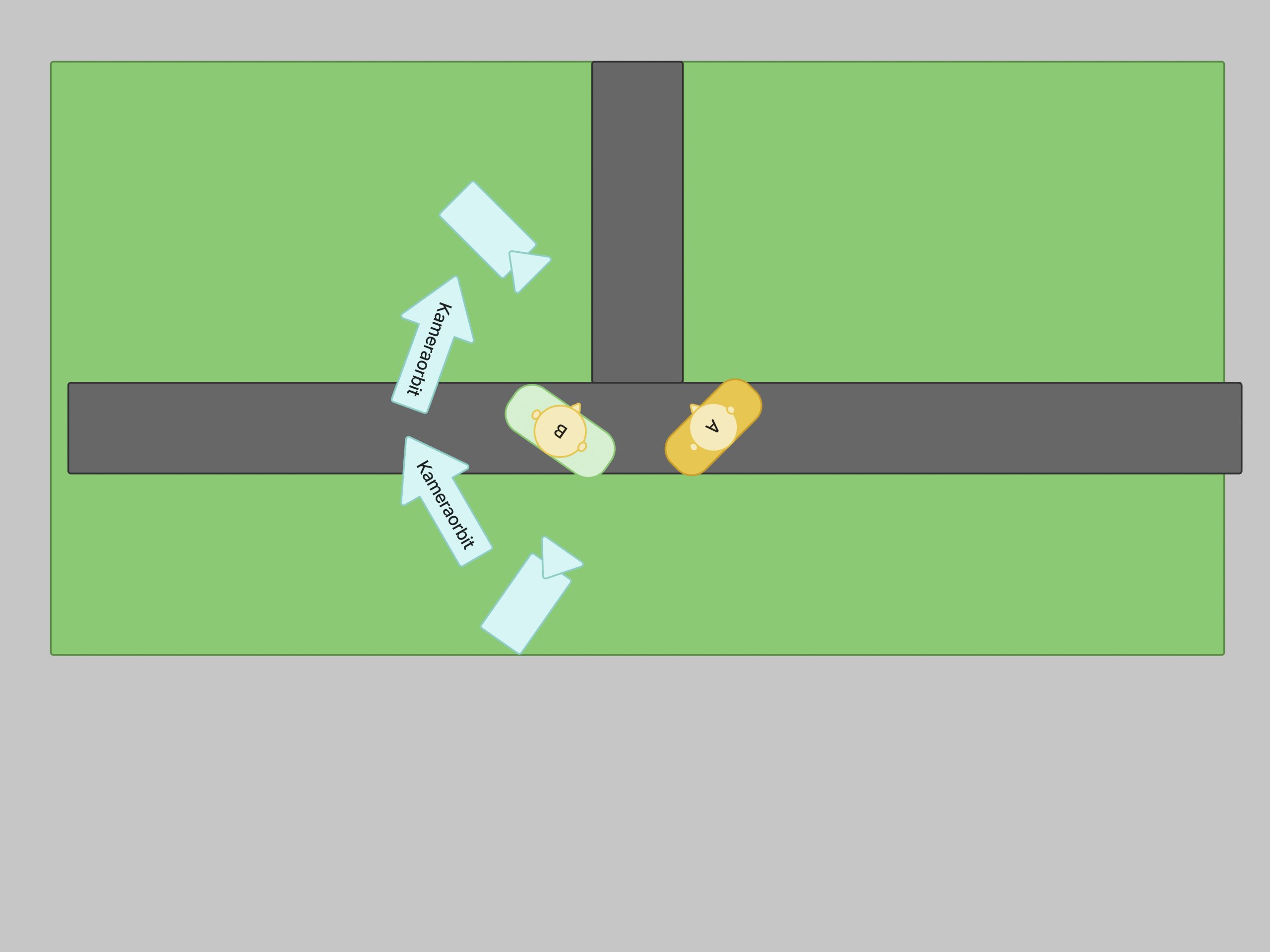

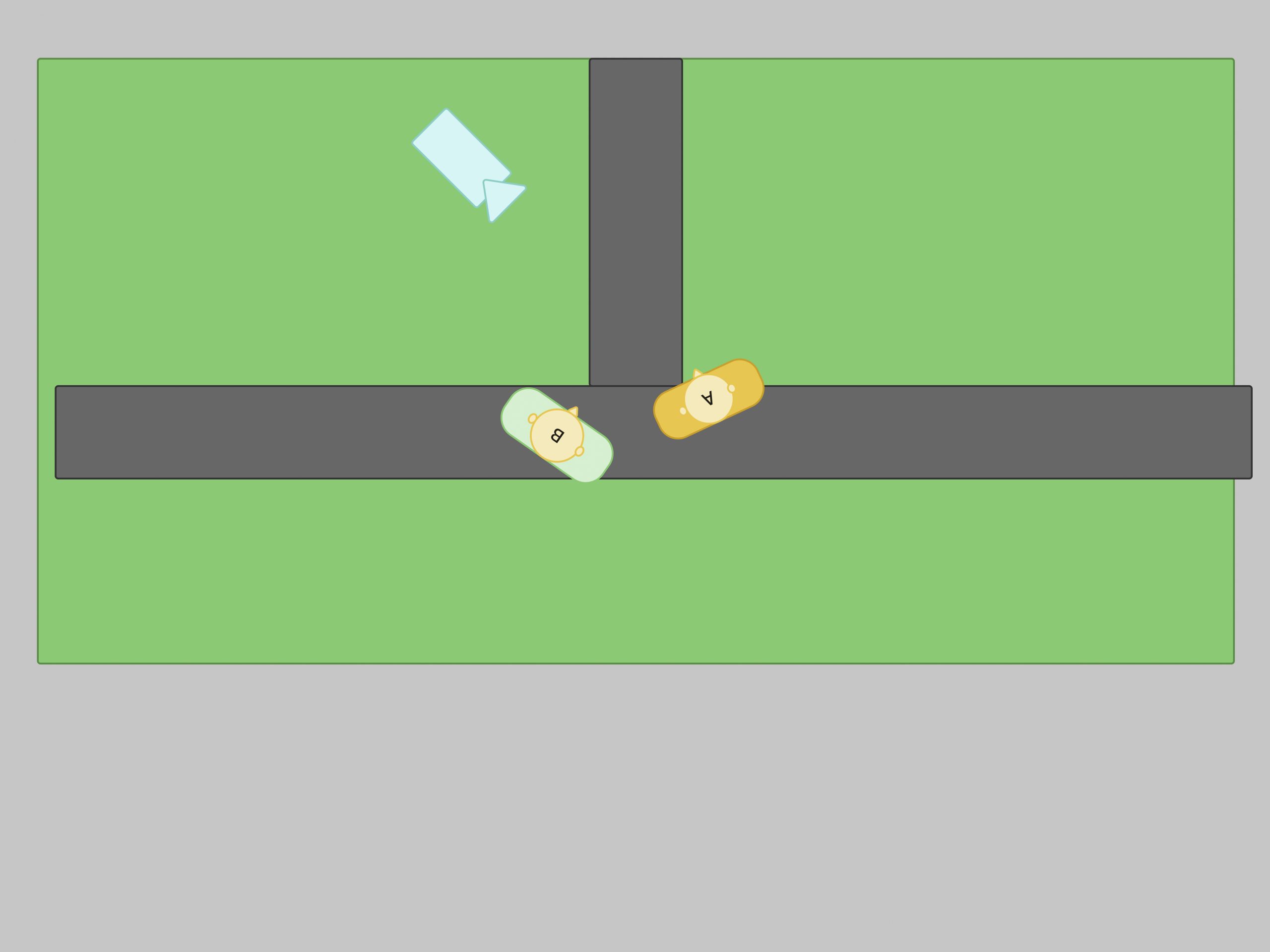

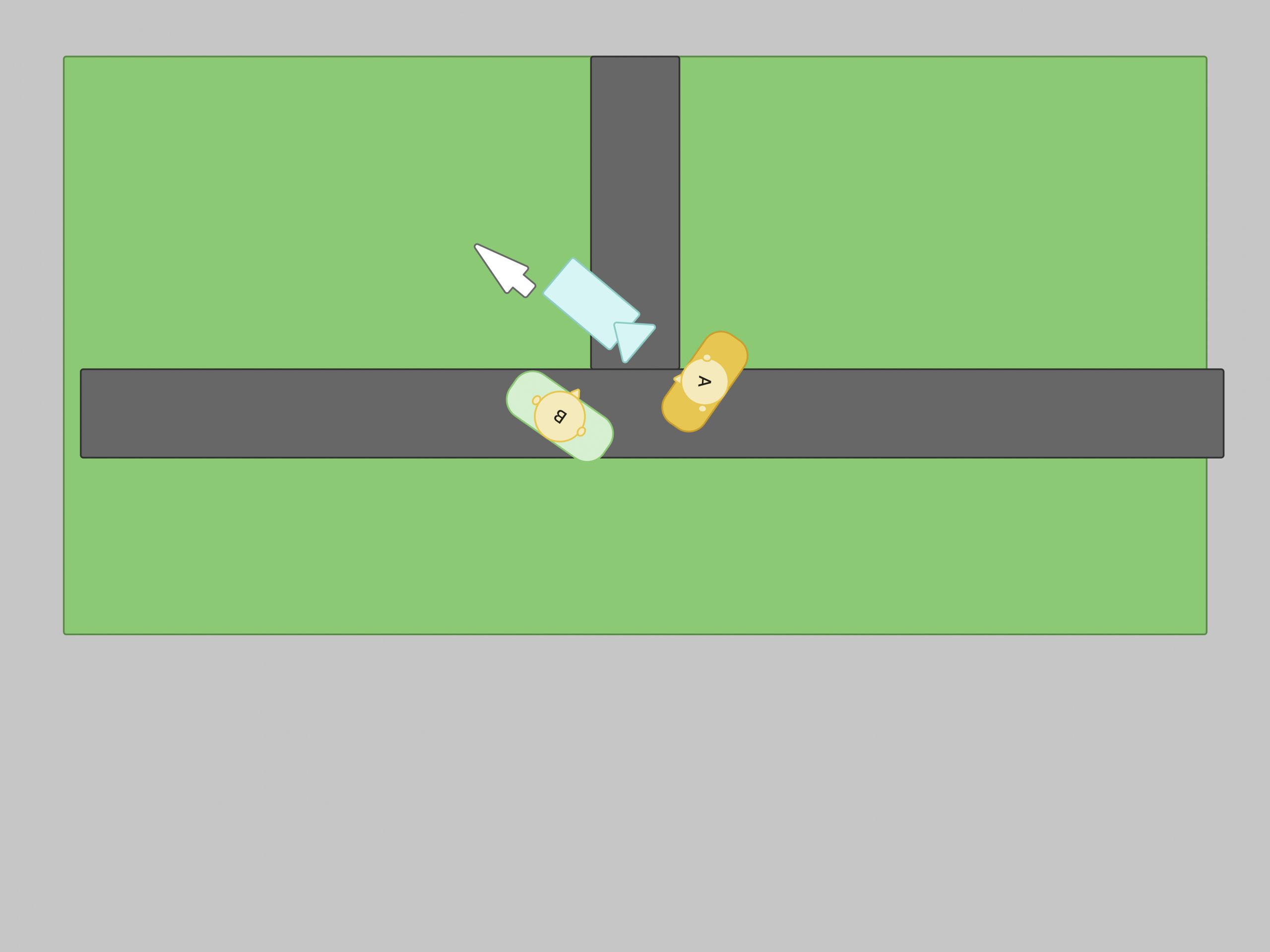

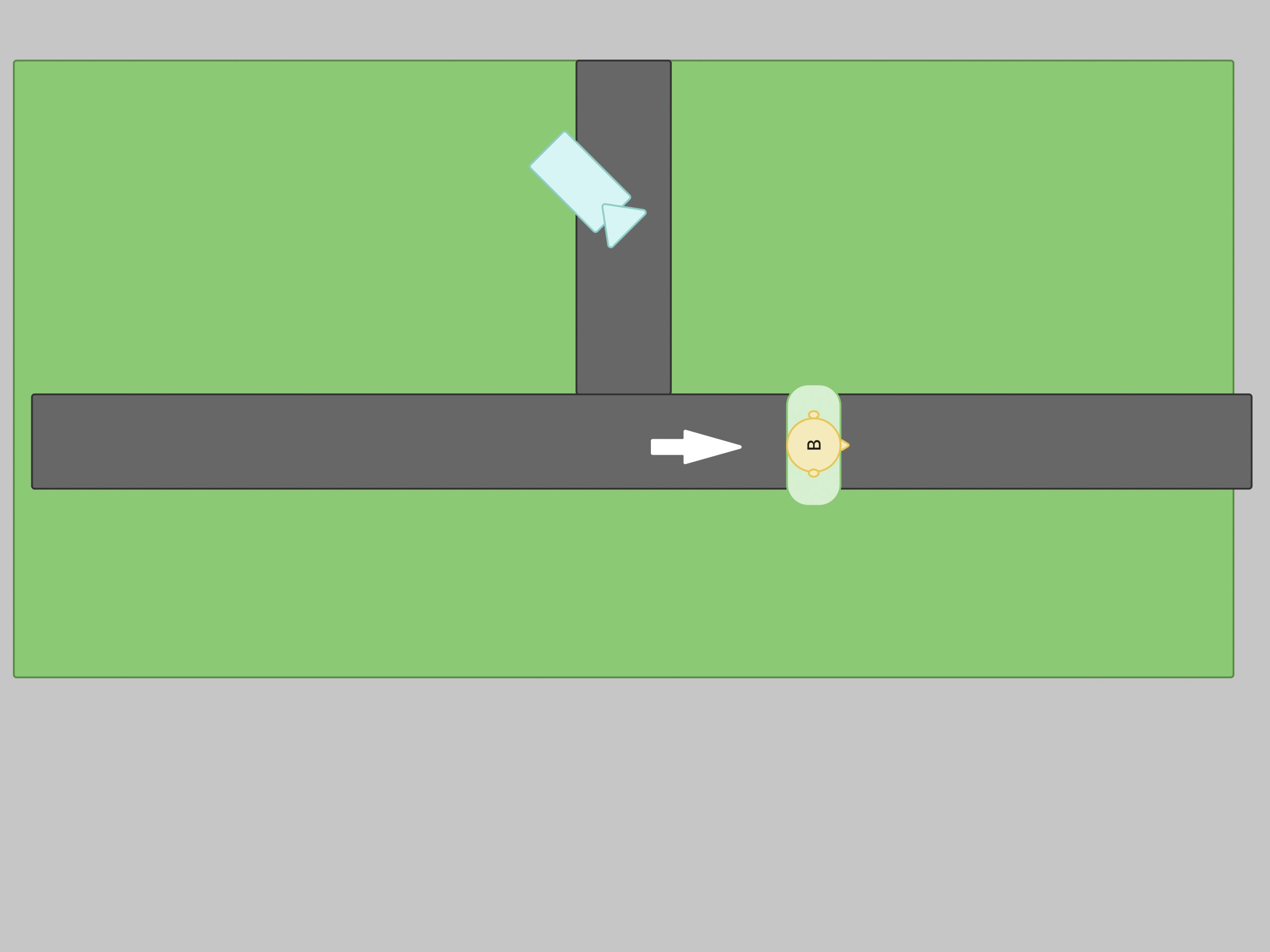

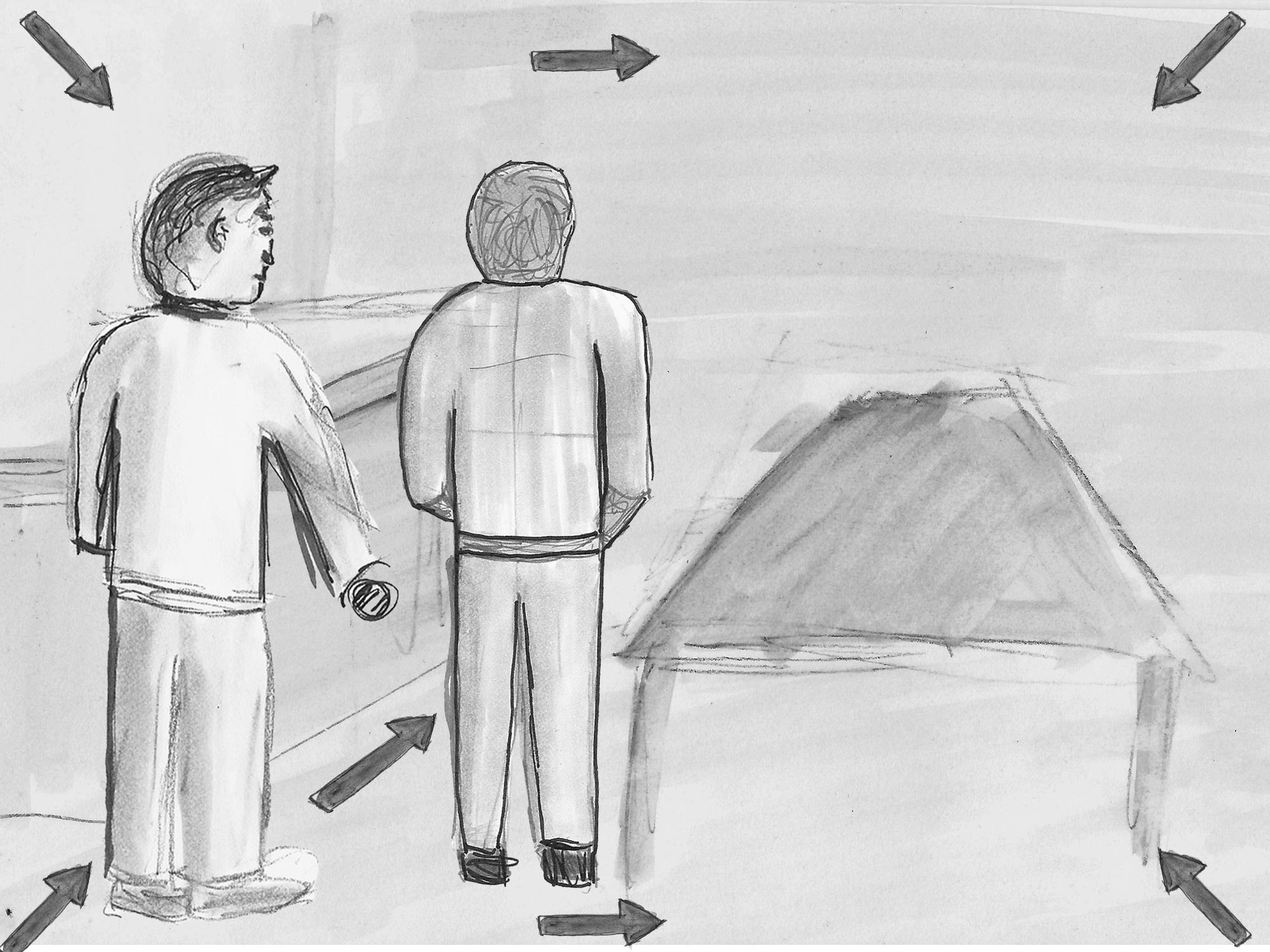

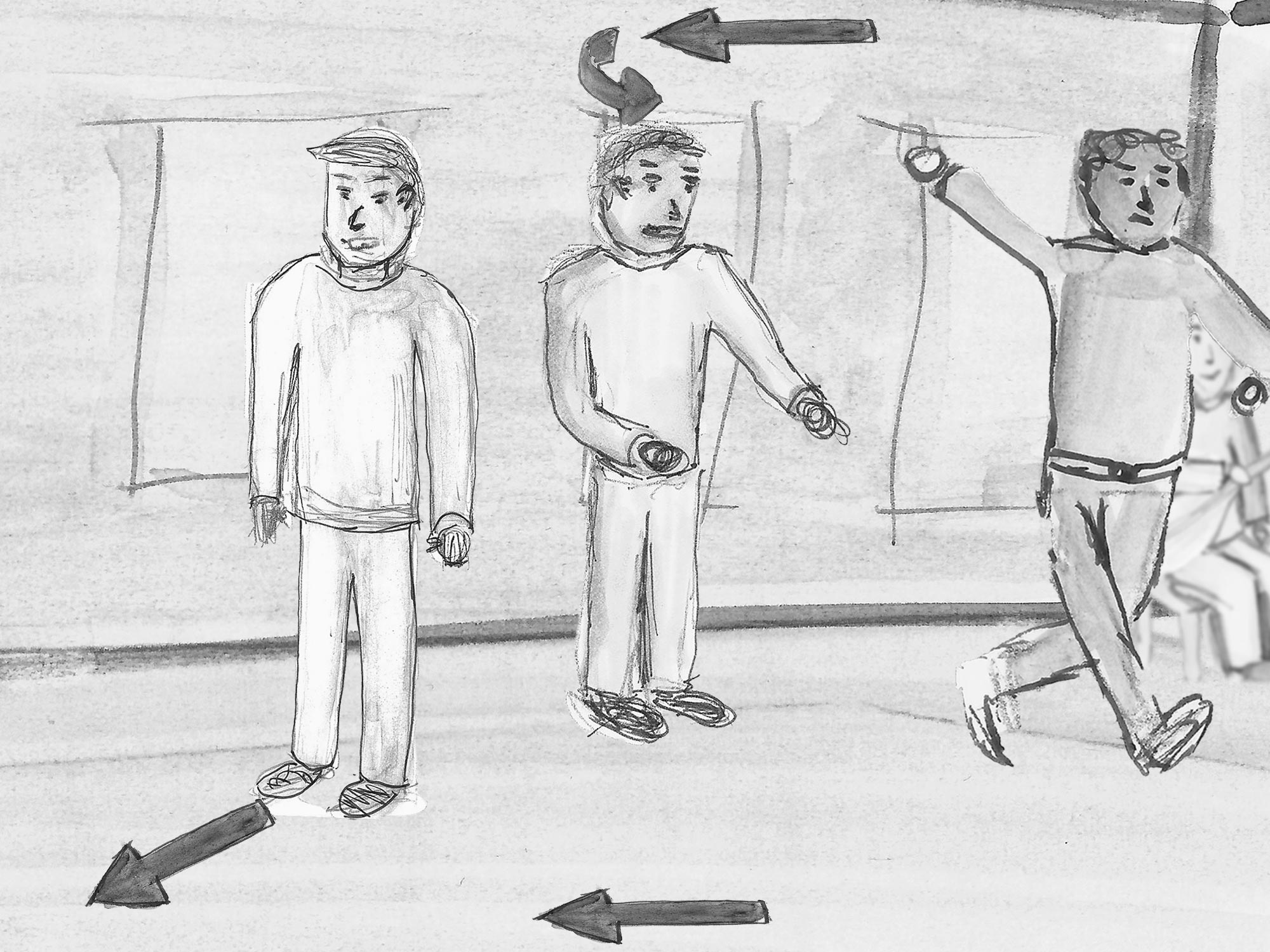

Floorplan zur Raumplanung

Parallel zu den Scribbles erstellte ich einen Floorplan, um die räumliche Anordnung, Bewegungen und Blickrichtungen der Figuren zu planen. Dadurch ließ sich die Szene bereits vor dem Dreh effizient durchdenken und inszenieren. Der Floorplan half dabei, Kamerapositionen und Bewegungsabläufe im Raum gezielt vorzubereiten.

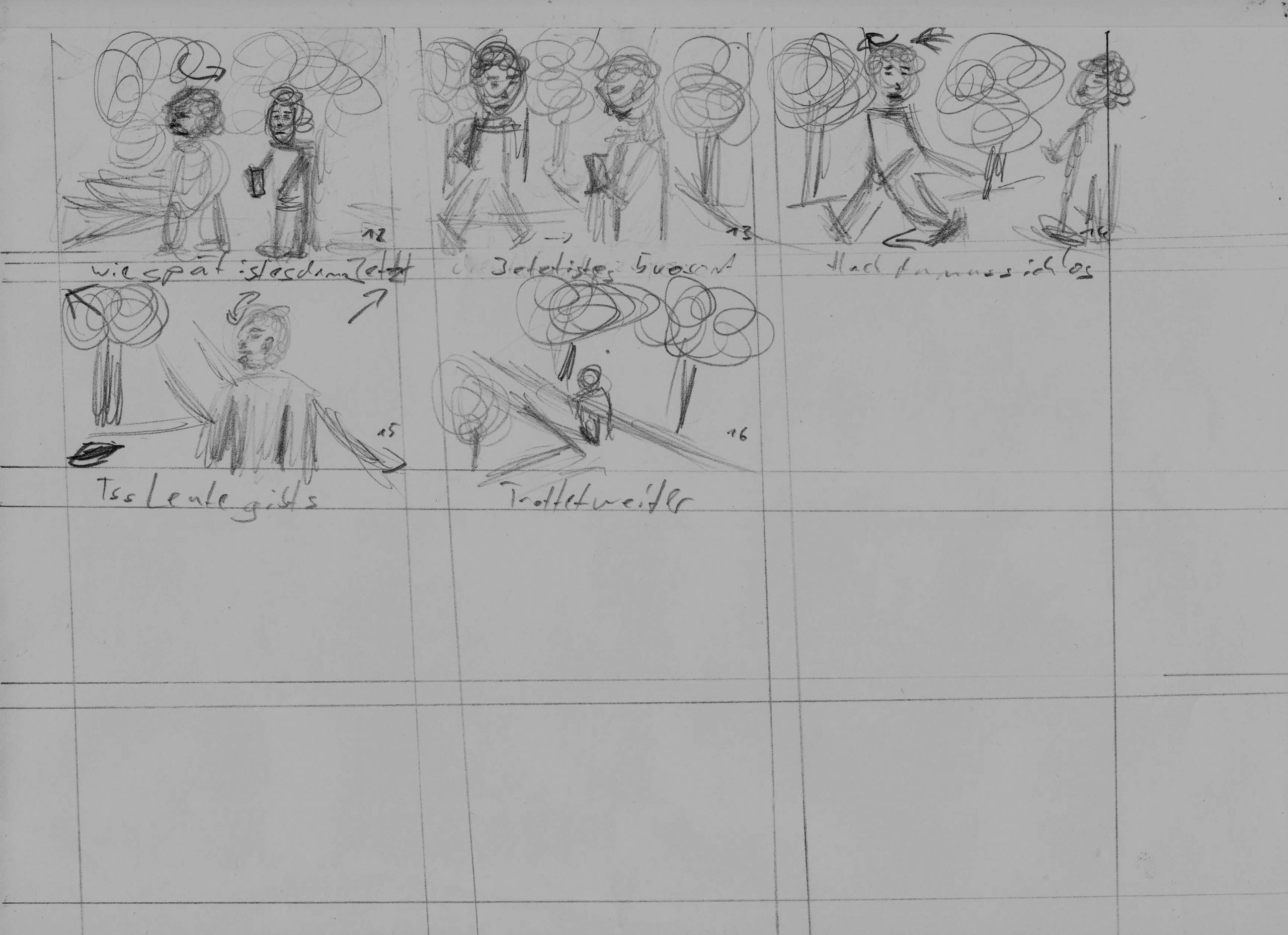

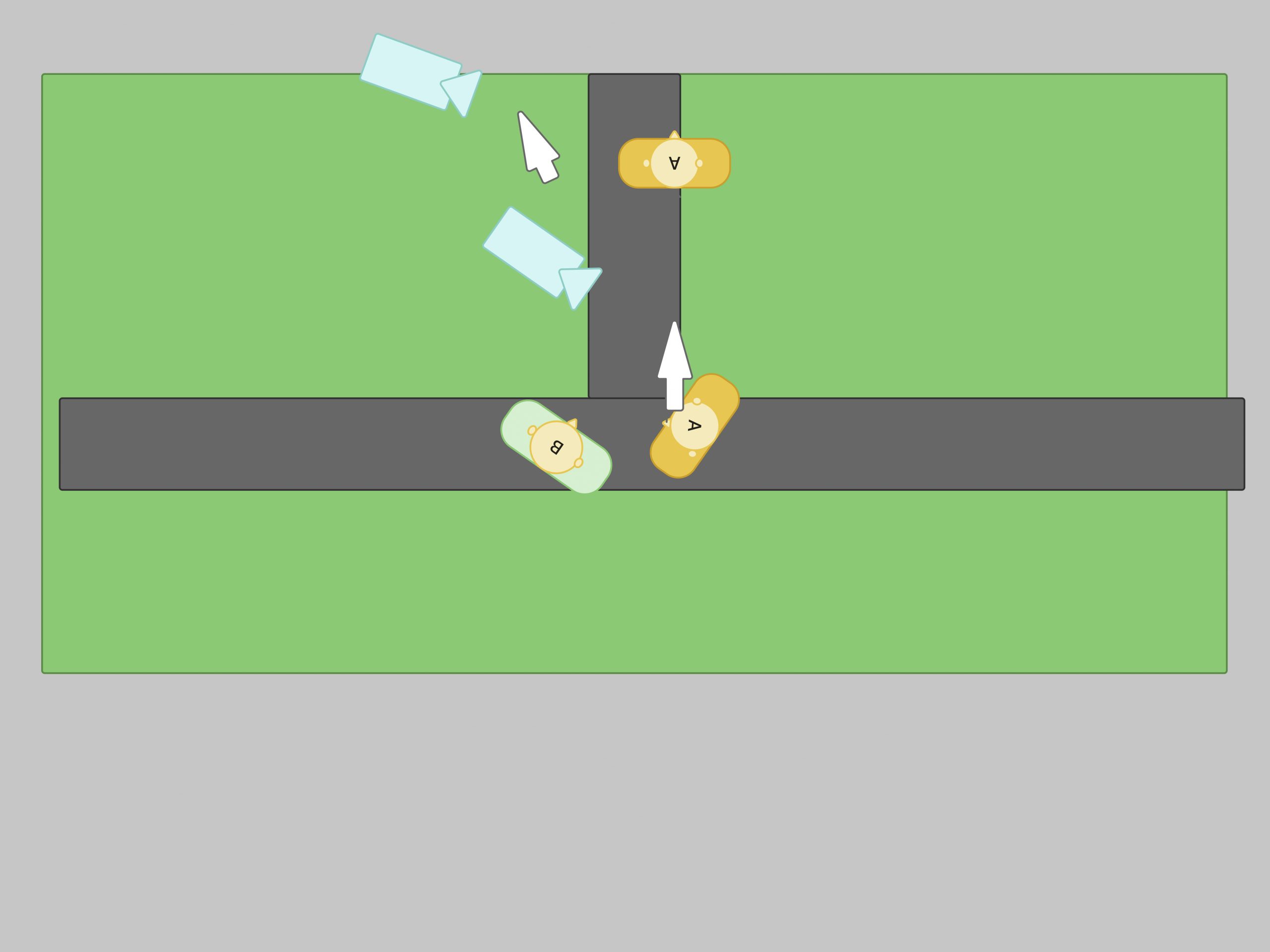

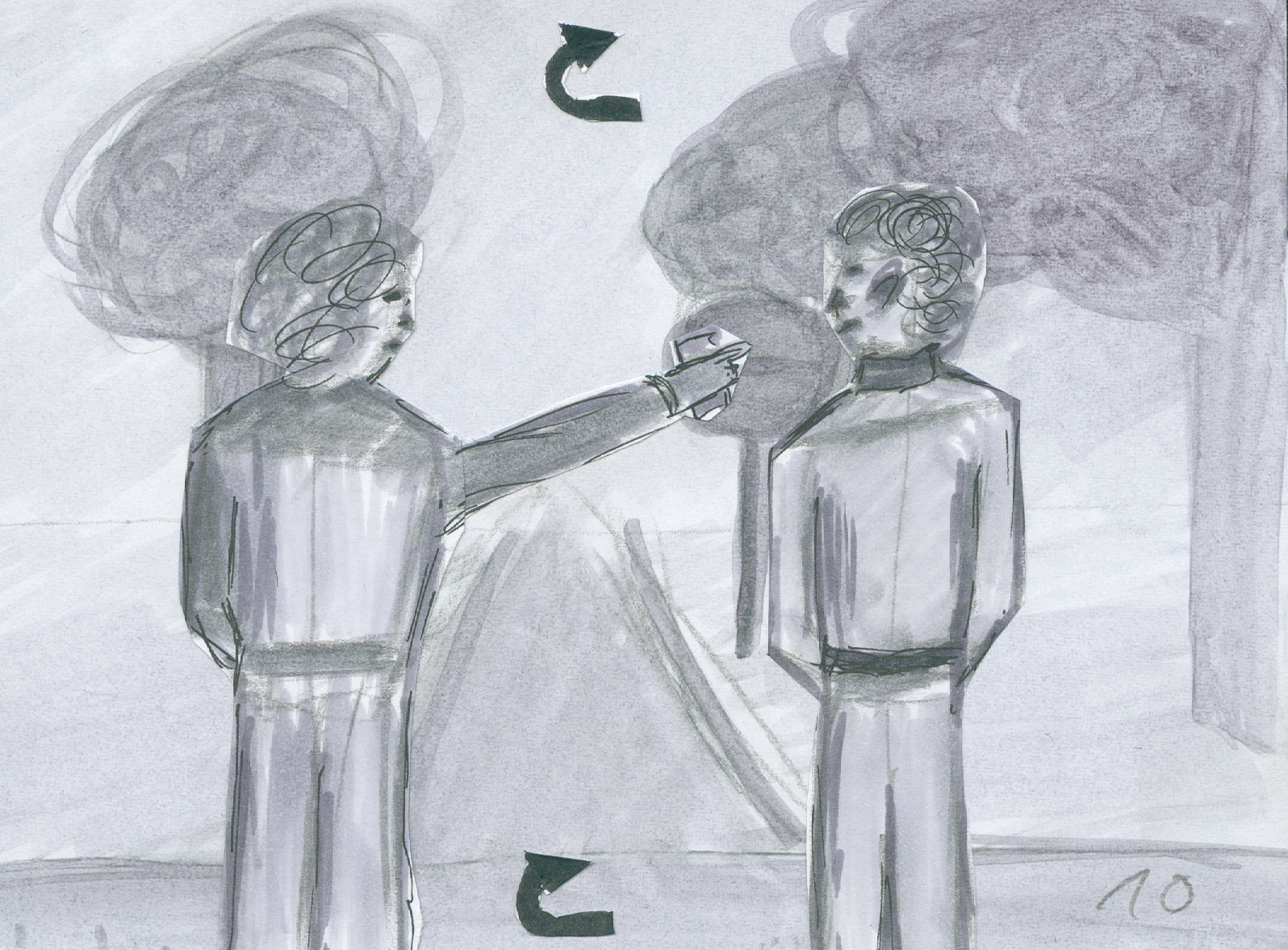

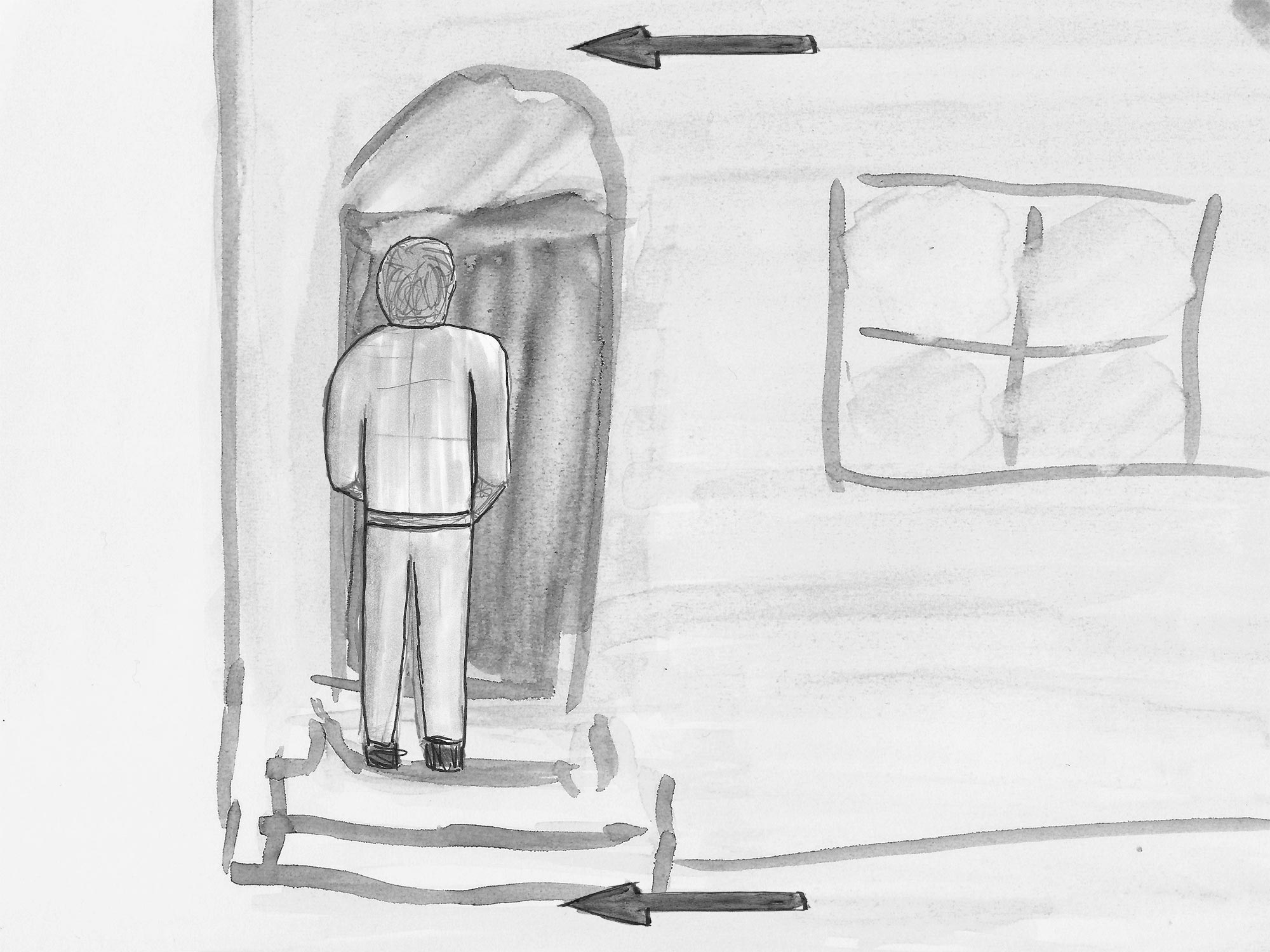

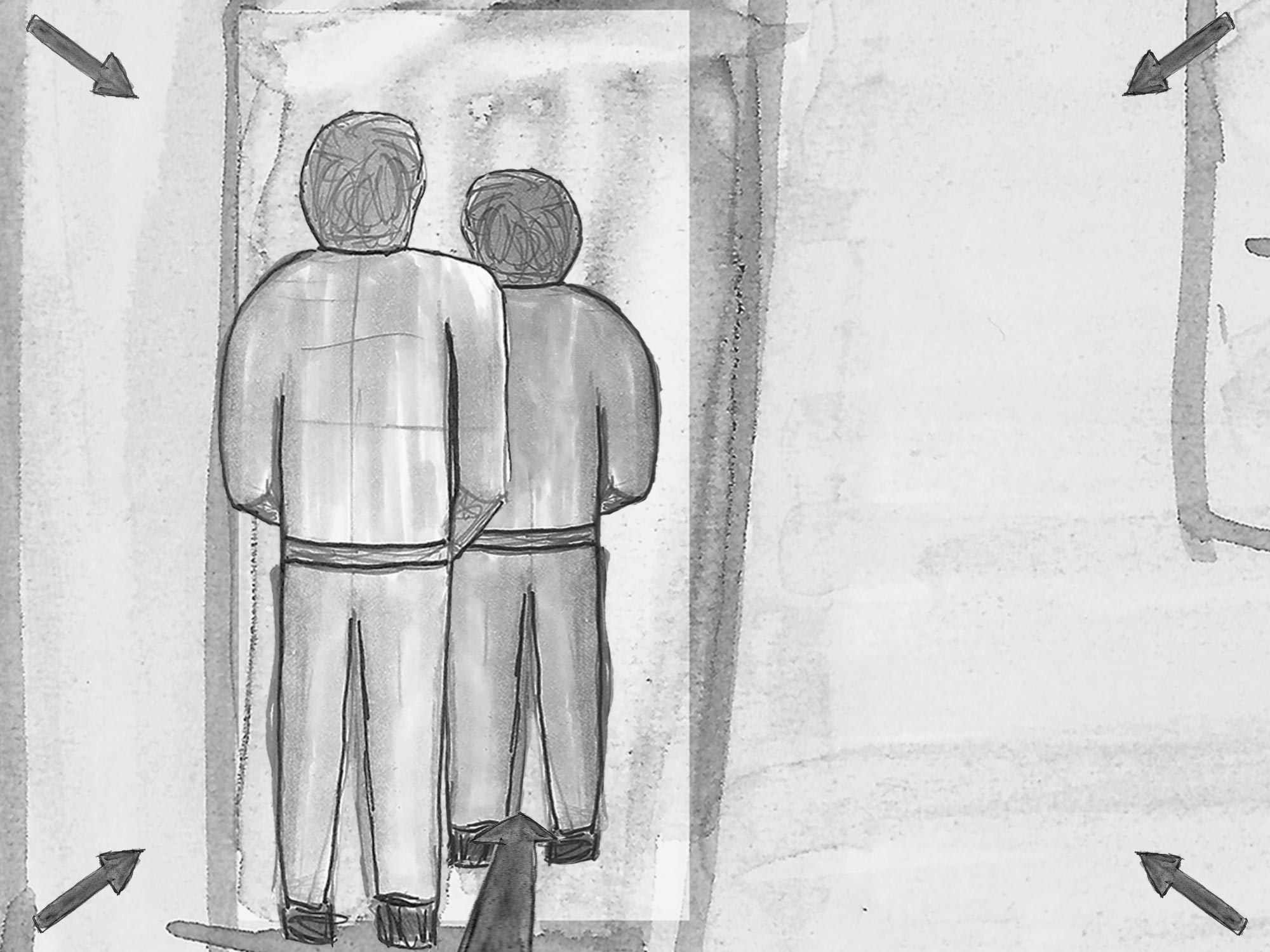

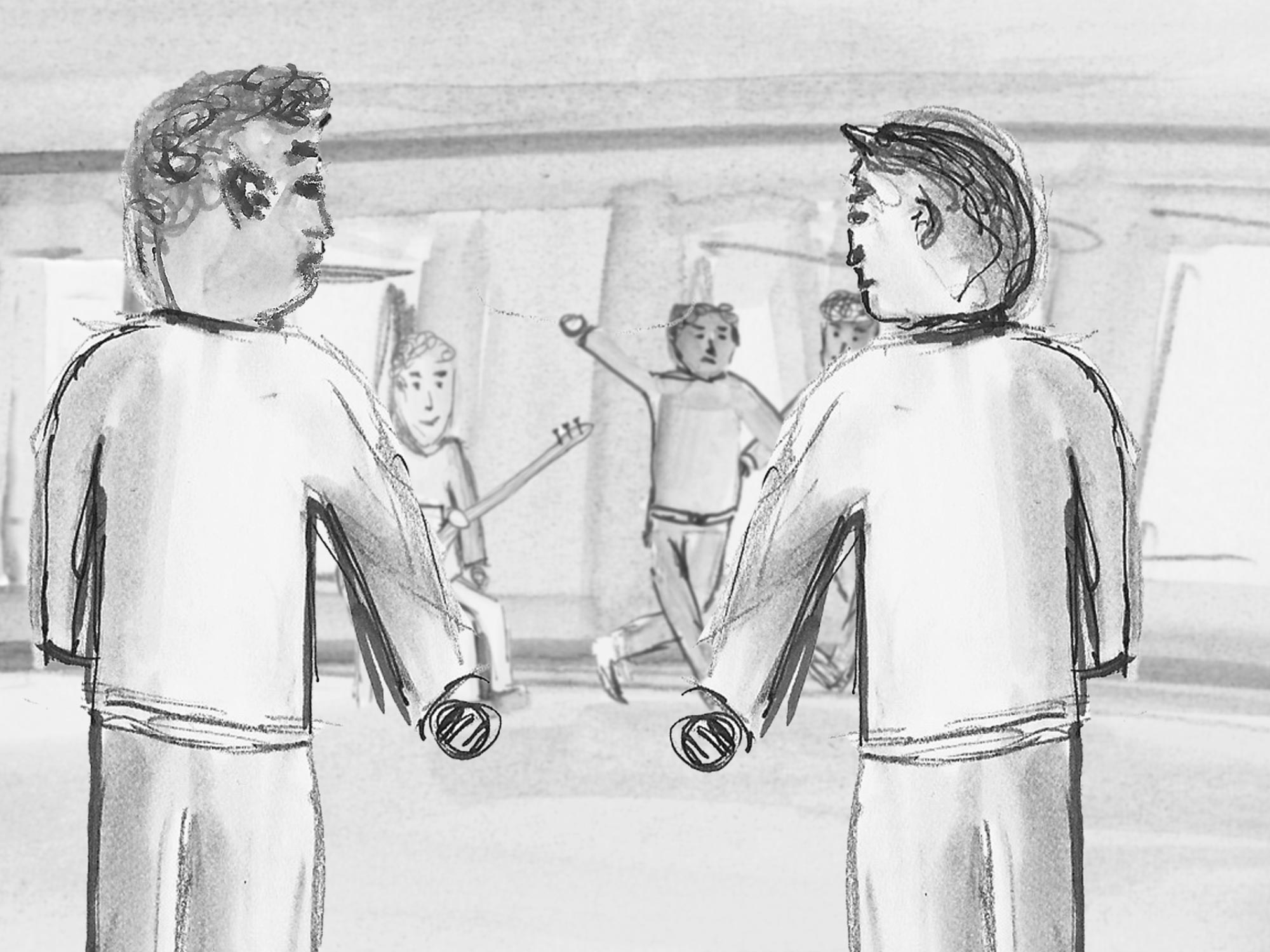

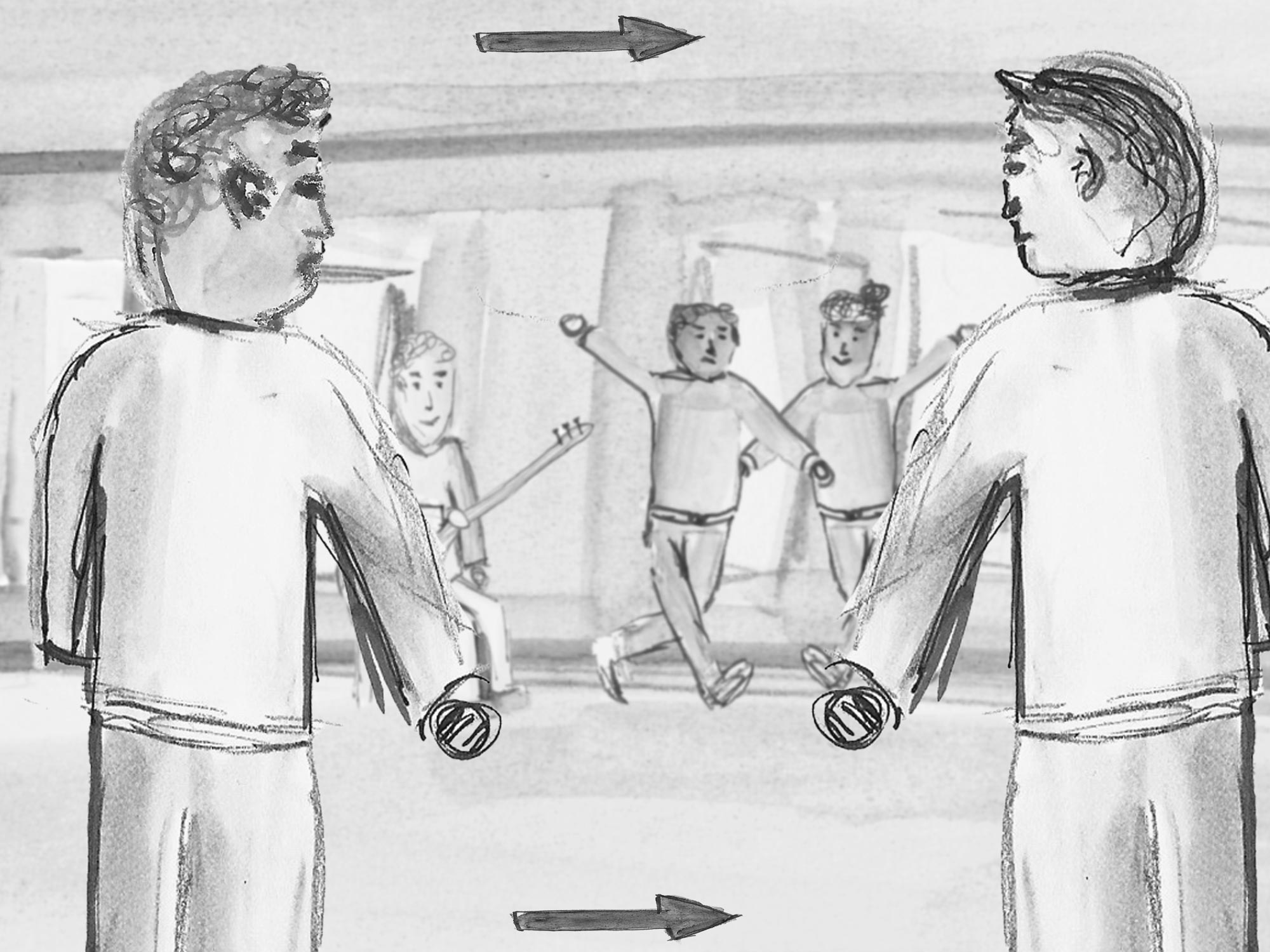

Vom Konzept zum Storyboard

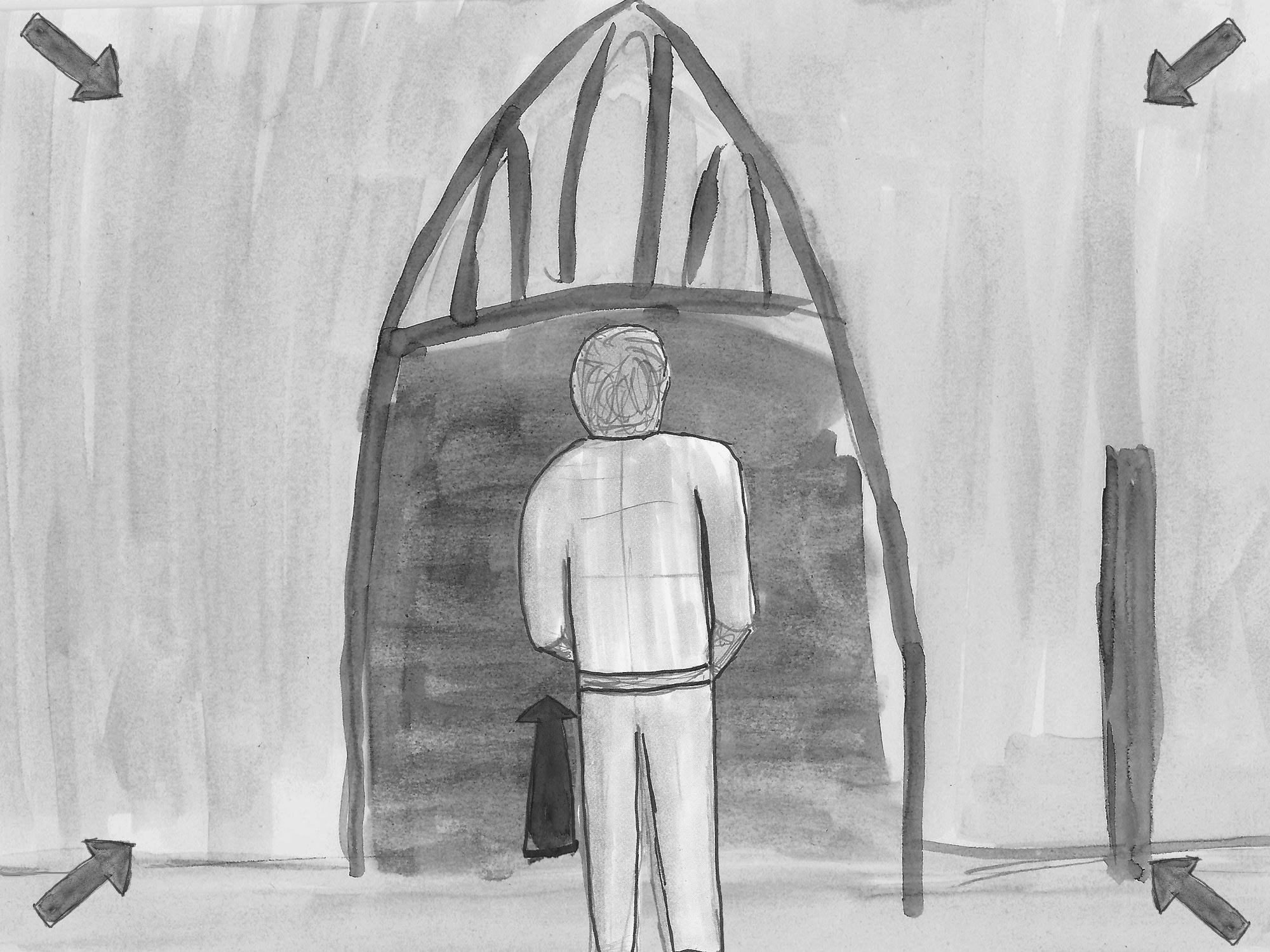

Auf Basis der Scribbles und des Floorplans entwickelte ich das finale Storyboard. Dabei übertrug ich die zuvor getesteten Einstellungsgrößen, Kameraperspektiven und Bewegungsabläufe in eine klare visuelle Struktur. Das Storyboard diente anschließend als konkrete Vorlage für den Dreh und stellte sicher, dass die Szene inhaltlich und visuell konsistent umgesetzt werden konnte.

Gefilmtes Assignment

Umsetzung & Postproduktion

Anhand des erarbeiteten Storyboards drehte ich die Szene und setzte sie anschließend in der Postproduktion um. Das Material wurde nach dem Storyboard geschnitten, gezielt gegradet und mit Ton versehen, um die geplante Bildsprache und Stimmung zu realisieren.

Hauptprojekt

Projektüberblick

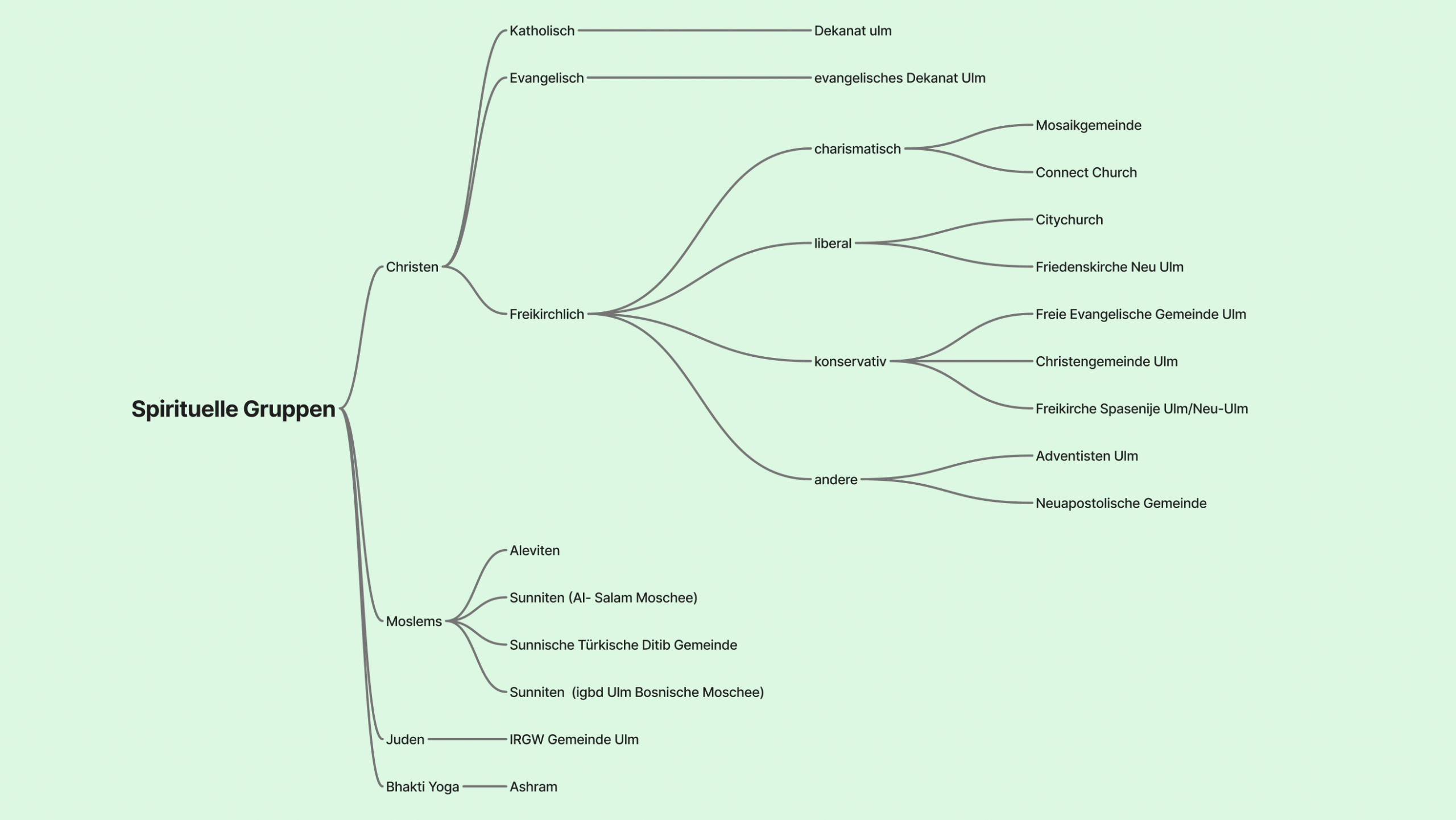

Im laufenden Projekt Interactive Storytelling entwickle ich derzeit eigenständig einen interaktiven Dokumentarfilm mit dem Arbeitstitel „Spiritualität in Ulm – Die Vielfalt des spirituellen Lebens in einer modernen schwäbischen Stadt“.

Die Produktion befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase. Der Film richtet sich primär an Studierende und junge Erwachsene, die neu nach Ulm kommen oder einen Umzug in Erwägung ziehen. Sekundäre Zielgruppen sind Berufstätige und Fachkräfte, tertiär Ruheständler, die Anschluss und Lebensqualität suchen.

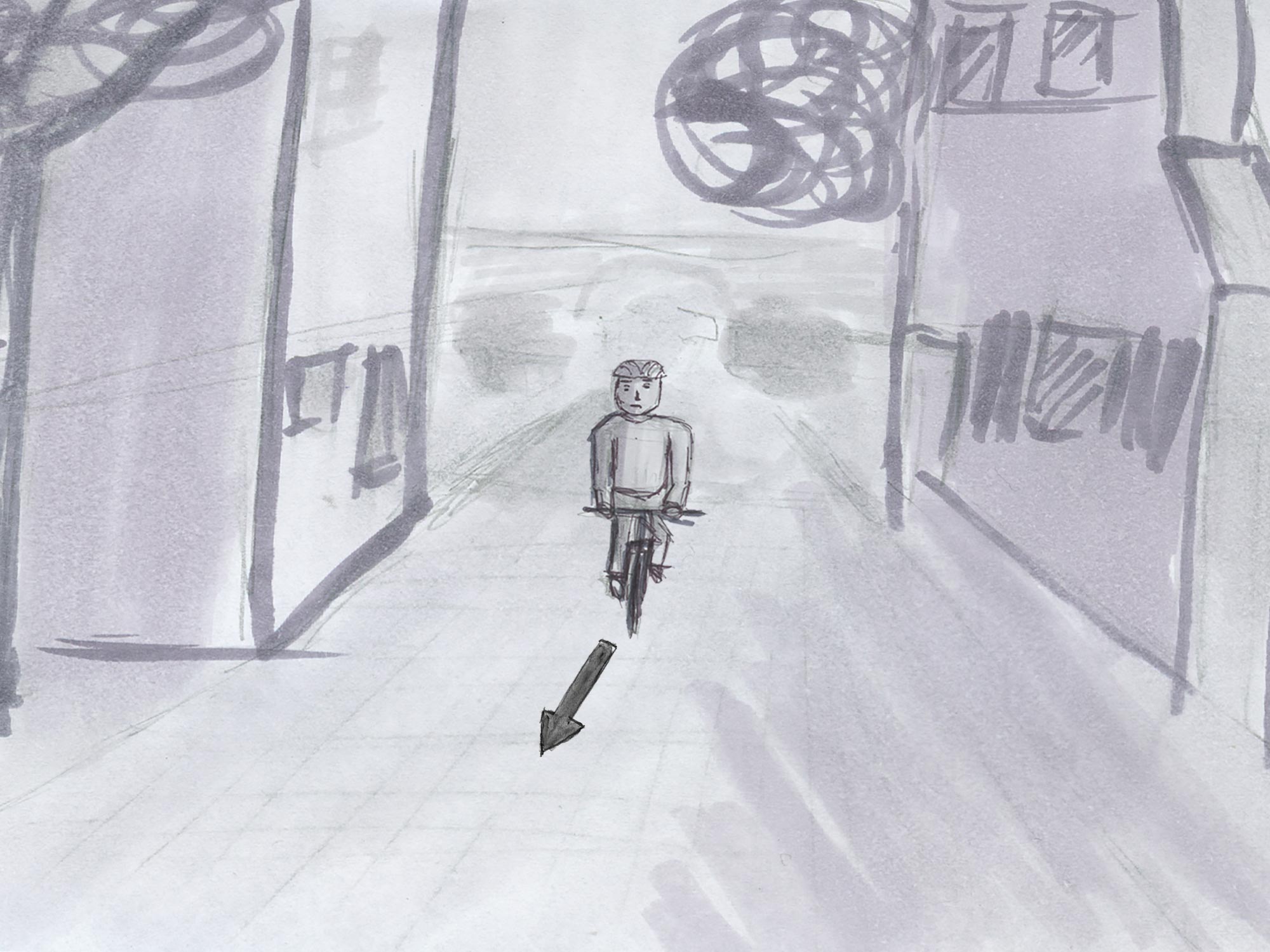

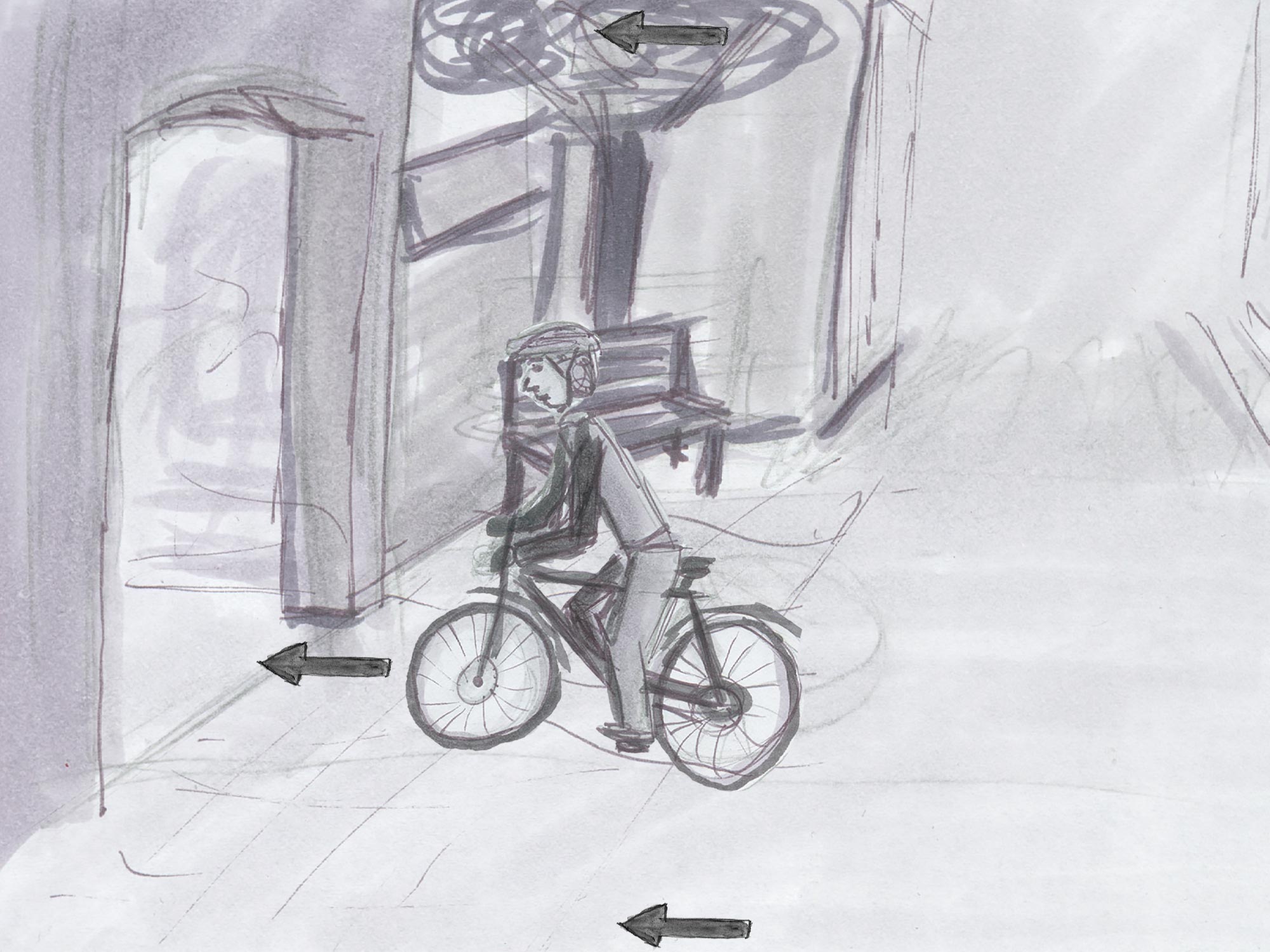

Im Mittelpunkt steht die Geschichte eines jungen Journalisten, der für einen Beitrag über Glauben in Ulm recherchiert. Dabei entdeckt er verschiedenste Ausdrucksformen von Spiritualität sowie deren Mehrwert für das soziale und kulturelle Miteinander – etwa durch Engagement in der Jugendarbeit, karitative Projekte oder interkulturelle Angebote.

Die Umsetzung umfasst Drehbuch, Storyboard und interaktive Struktur, die eigenständig entwickelt wurden. Derzeit erfolgen die Dreharbeiten, die im Anschluss in einer interaktiven Webanwendung aufbereitet werden.

Der Film soll einen frischen Blick auf Spiritualität in Ulm ermöglichen, zum Nachdenken und Vernetzen anregenund neuen Bewohner*innen Orientierung und Anschluss bieten. Dabei lege ich besonderen Wert auf Professionalität, Authentizität, eine zielgruppengerechte Ansprache sowie die Einhaltung rechtlicher Vorgaben.

Entwicklungsphase

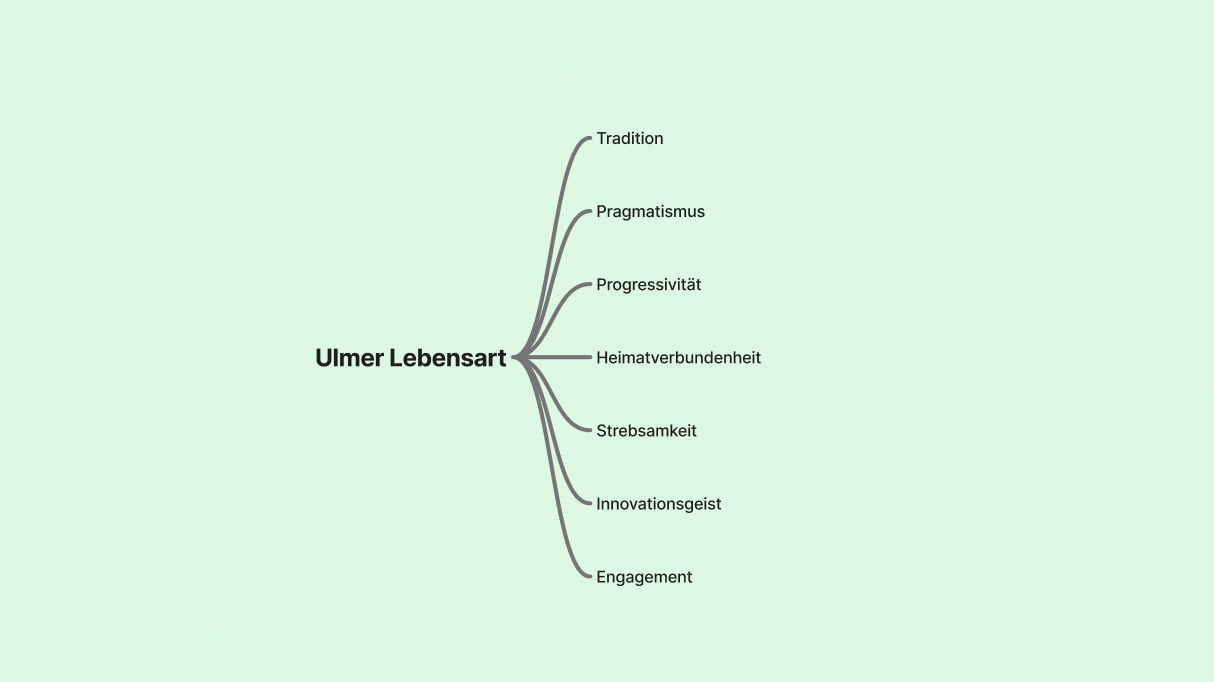

Bereits in der Konzeption legte ich besonderen Wert darauf, mit gängigen Stereotypen über Religion, Spiritualität und das sogenannte „Typisch Schwäbische“ zu brechen. Statt Klischees zu bedienen, rückte ich die gelebte Vielfalt und das oftmals übersehene ehrenamtliche Engagement in Ulm in den Mittelpunkt. Ziel war es, die spirituelle Landschaft der Stadt nicht nur als religiöse Praxis, sondern als sozialen und kulturellen Mehrwert erfahrbar zu machen.

Ausgehend von der Aufgabenstellung, einen interaktiven Kurzfilm zu entwickeln, der das Besondere an Ulm und der schwäbischen Lebensart dokumentarisch, informativ und visuell ansprechend darstellt, entstand das inhaltliche Konzept des Films. Die Idee: Die kulturelle und religiöse Diversität selbst als Ausdruck schwäbischer Lebensart zu begreifen – geprägt von Gemeinschaftssinn, Verlässlichkeit und zivilgesellschaftlichem Engagement.

Die Recherchephase umfasste persönliche Gespräche mit Vertreter*innen verschiedenster Glaubensrichtungen, Besuche spiritueller Angebote sowie eine Auseinandersetzung mit städtischer Integrations- und Jugendkultur. Darauf aufbauend entwickelte ich das Drehbuch, ein interaktives Storyboard und eine klare narrative Struktur, die den Zuschauer nicht belehrt, sondern begleitet.

Der zentrale Protagonist – ein junger Journalist – fungiert dabei als Identifikationsfigur. Seine offene, suchende Haltung erlaubt es, verschiedene Lebenswirklichkeiten zu zeigen, ohne zu werten. So entsteht ein dokumentarisches Porträt, das nicht nur informiert, sondern auch inspiriert – und das vermeintlich „Typisch Schwäbische“ in neuem Licht erscheinen lässt.

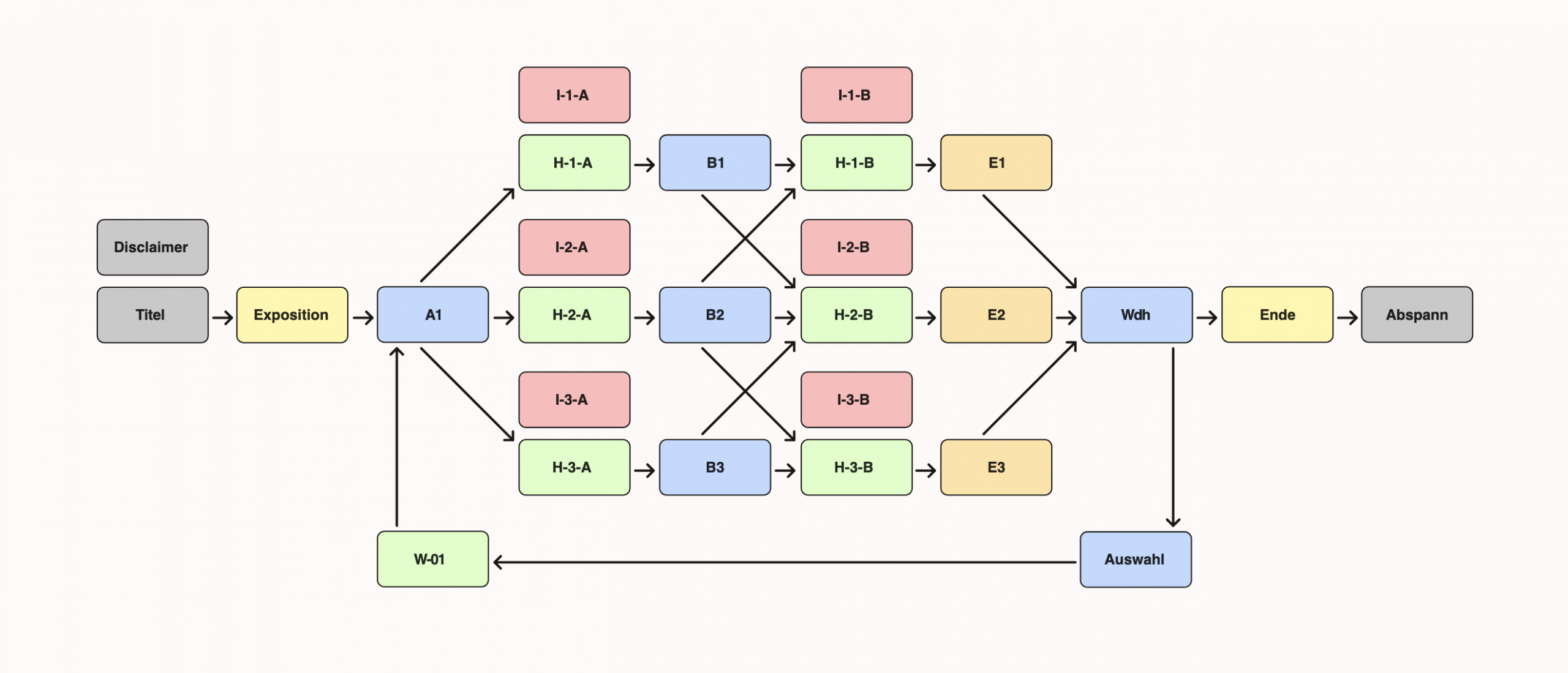

Filmstruktur

Die Erzählstruktur des Films ist modular aufgebaut und besteht aus zwei Hauptteilen (A und B), die jeweils drei inhaltlich unterschiedlich gefärbte Sequenzen enthalten: eine positive, eine neutrale und eine negative. Jede dieser Sequenzen bietet eigene Handlungsstränge und Perspektiven, die gezielt durch interaktive Auswahlmöglichkeiten miteinander verknüpft sind.

Zuschauer*innen können aktiv zwischen den Sequenzen wechseln und erhalten dadurch nicht nur Einfluss auf den Verlauf der Geschichte, sondern auch Zugang zu zusätzlichen Info-Komponenten. Diese bieten kontextrelevante Hintergrundinformationen, Interviews oder weiterführende Einblicke.

Am Ende des Films besteht die Möglichkeit, zur Ausgangssituation zurückzukehren und alternative Handlungsverläufe zu erkunden. So entsteht eine nicht-lineare, wiederholbare Seherfahrung, die zur Auseinandersetzung einlädt und zum aktiven Mitdenken anregt.

Das Ziel dieser Struktur ist es, eine flexible und zugleich kohärente Filmerfahrung zu schaffen. Informativ, unterhaltsam und logisch nachvollziehbar, ohne den dokumentarischen Anspruch aus den Augen zu verlieren.

Storyboard

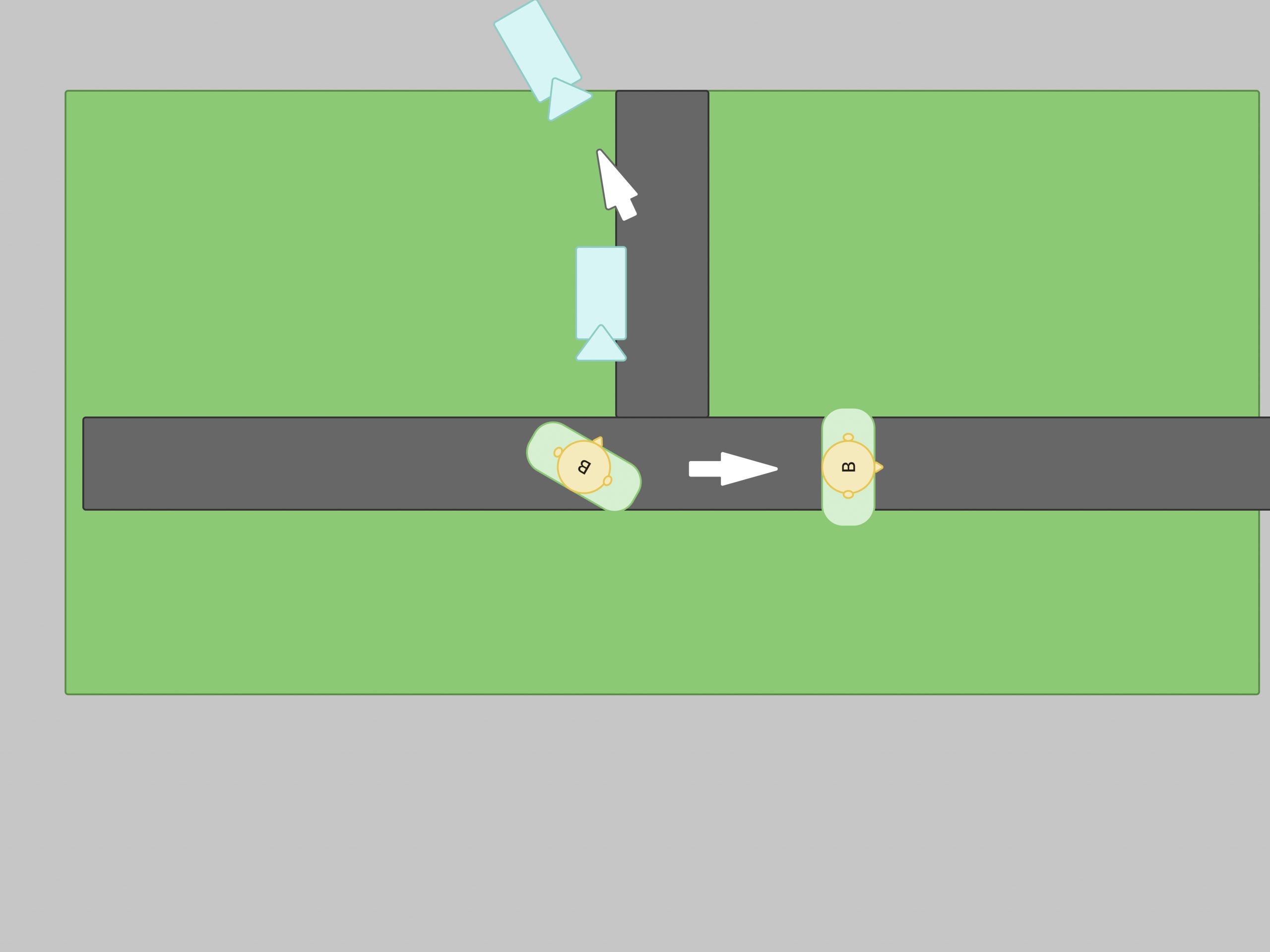

Sub-Storyboards

Jeder Filmteil verfügt über ein eigenes Sub-Storyboard, das den spezifischen Ablauf, die interaktiven Entscheidungsmöglichkeiten und die Zusatzinhalte strukturiert darstellt. Diese visuelle Planung hilft dabei, komplexe Verläufe übersichtlich zu organisieren und eine konsistente Nutzererfahrung zu gewährleisten.

Die Storyboardframes wurden zunächst als Einzelelemente mit Copic-Markern gezeichnet und anschließend in Photoshop zu fertigen Storyboardframes montiert, um sowohl der Vorgabe, möglichst analog zu arbeiten, als auch dem Anspruch an Zeiteffizienz gerecht zu werden.

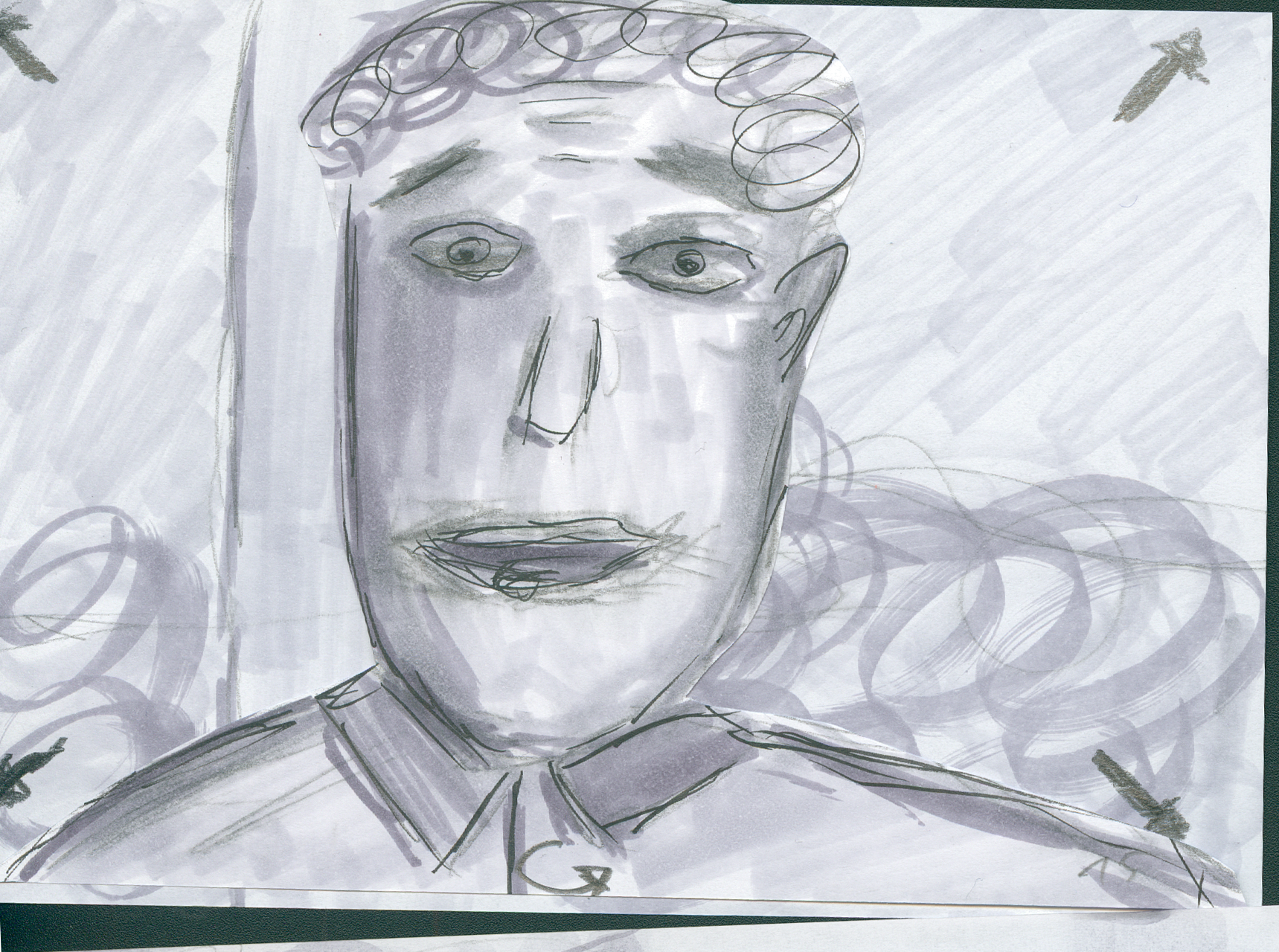

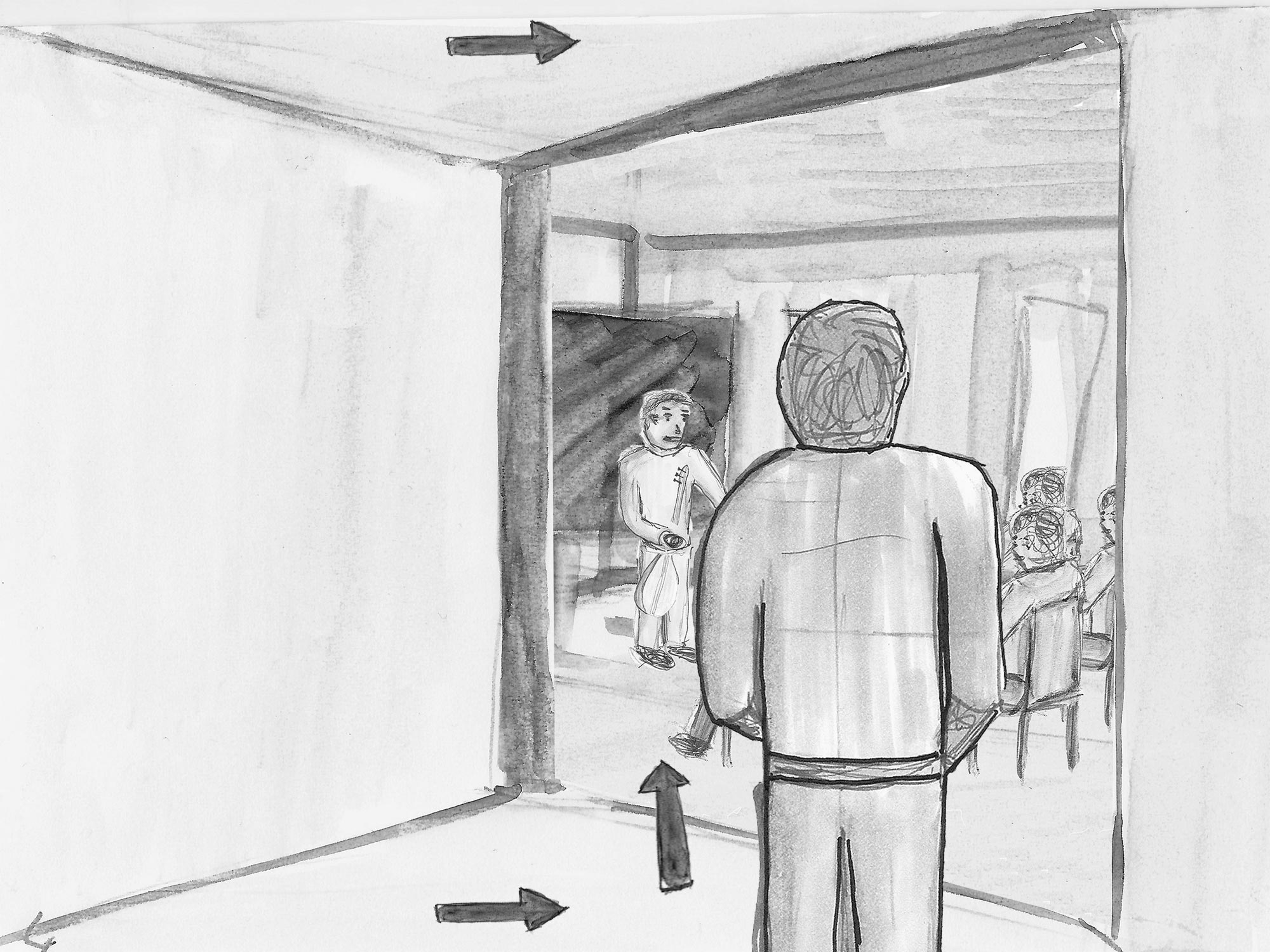

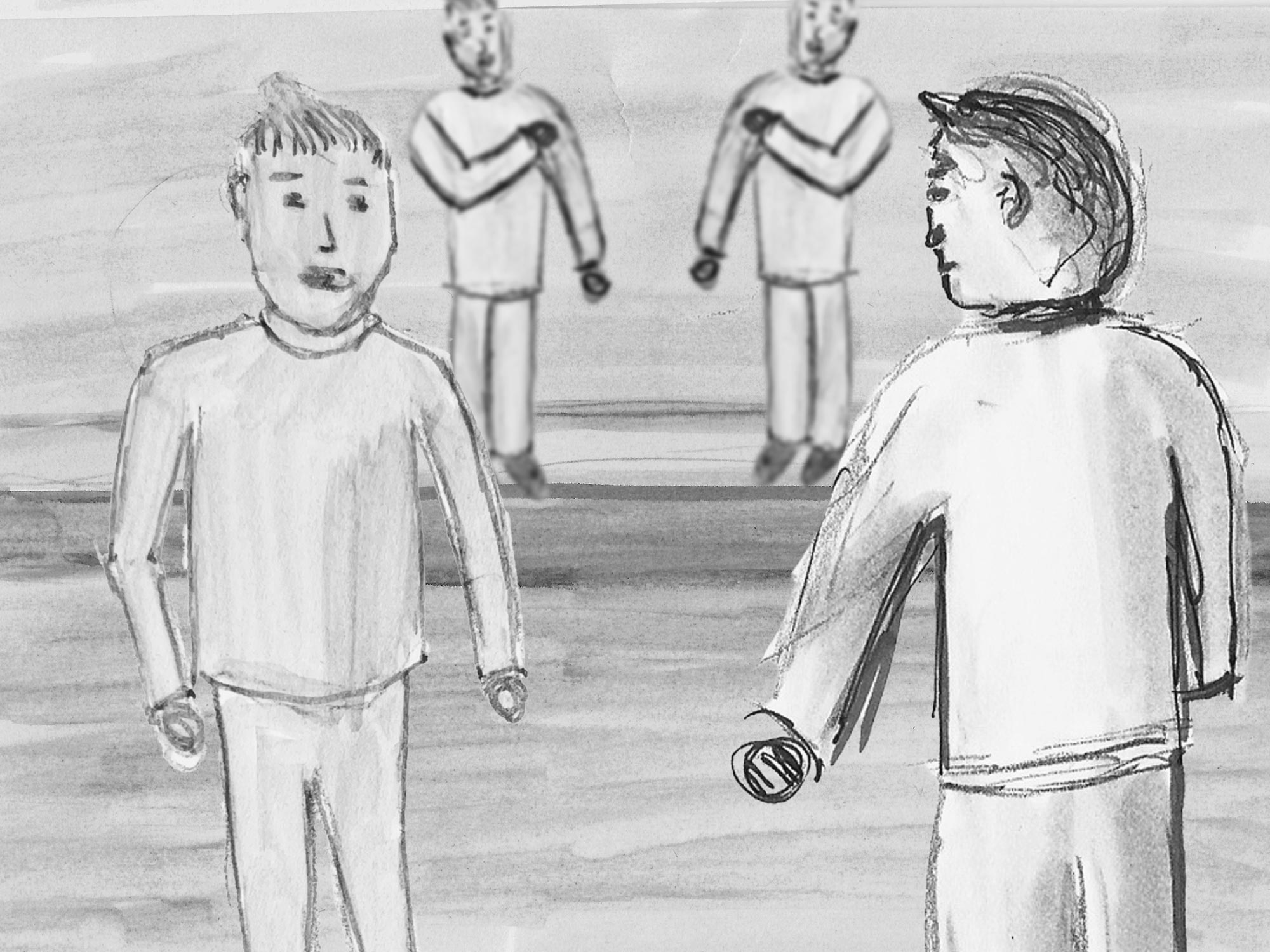

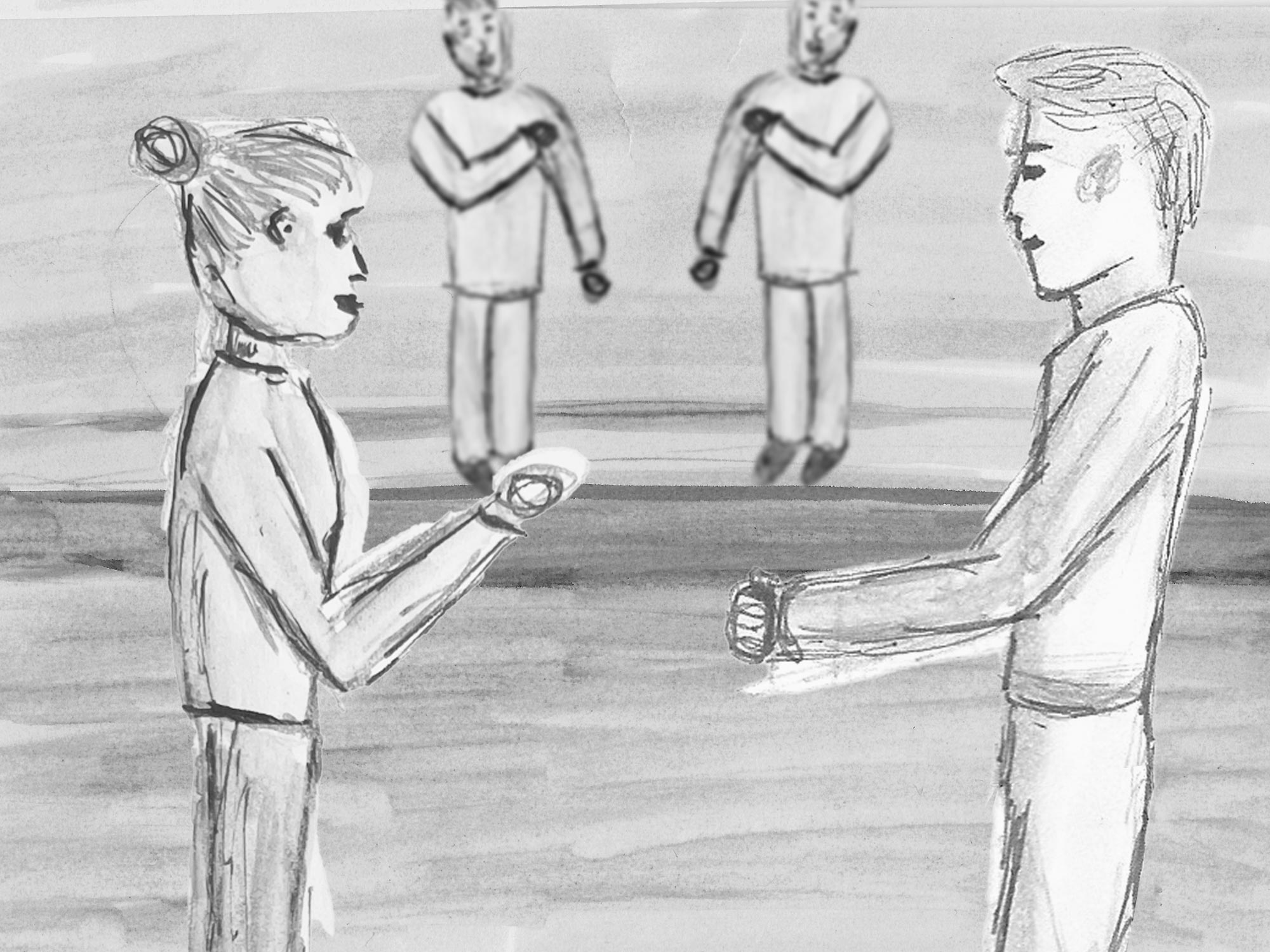

E-01 | Einführung – Titel

In dieser Einstiegssequenz wird die Hauptfigur Lukas in einem Gespräch mit seinem Vorgesetzten vorgestellt. Als junger Zeitungsreporter erhält er den Auftrag, einen Beitrag über Glaubensgemeinschaften in Ulm zu recherchieren. Damit wird nicht nur seine Rolle eingeführt, sondern auch sein persönliches Motiv, verschiedene spirituelle Orte der Stadt aufzusuchen, narrativ begründet.

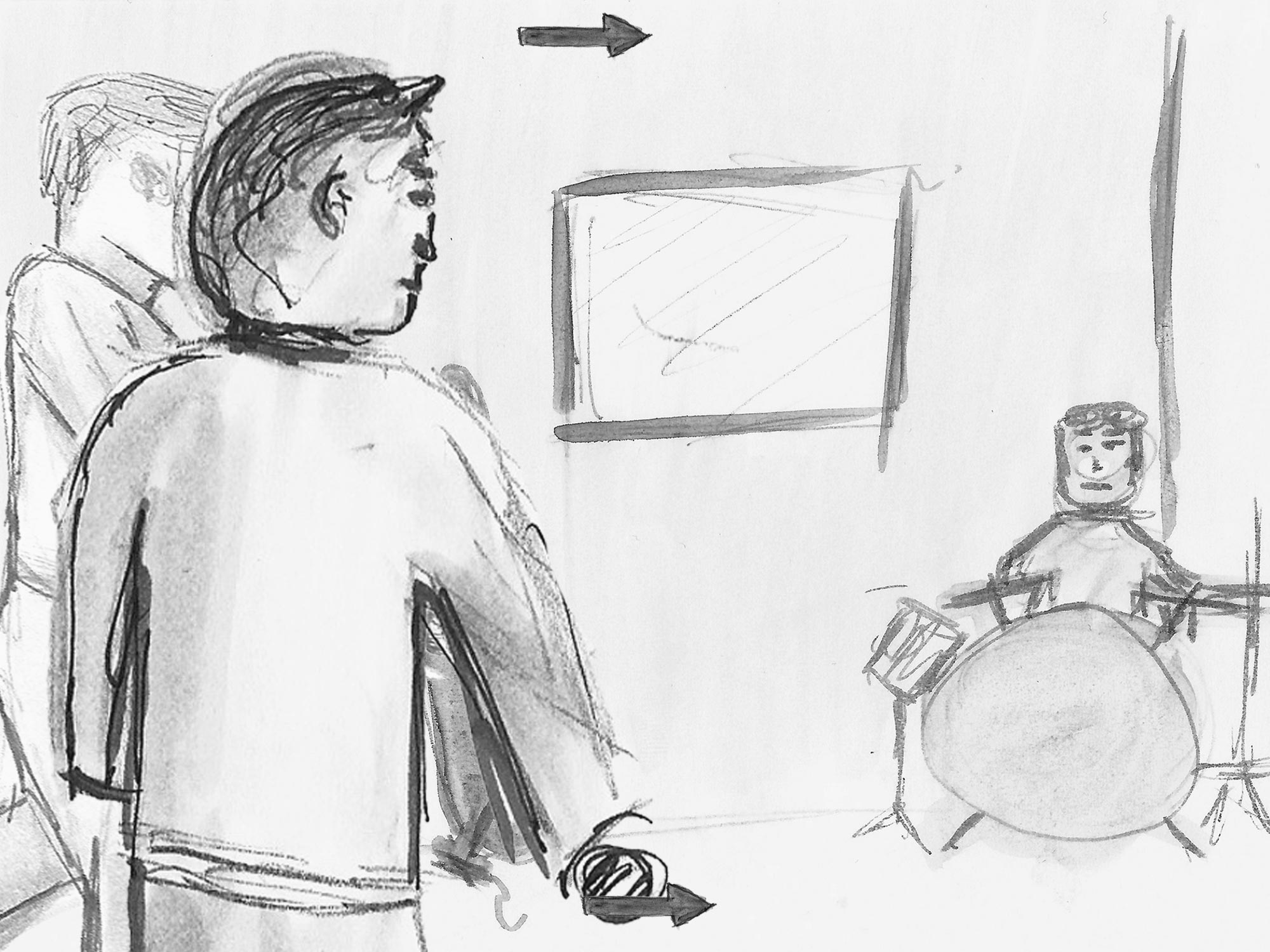

H-1-A | Bandprojekt der Citychurch

Lukas besucht nach einem kurzen Telefonat das Bandprojekt der Citychurch vor Ort. Die Szene zeigt ein musikalisches Angebot für Kinder neu zugezogener Familien sowie eine Plattform für junge Erwachsene, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Sie verdeutlicht das kreative und soziale Engagement innerhalb der Glaubensgemeinschaft.

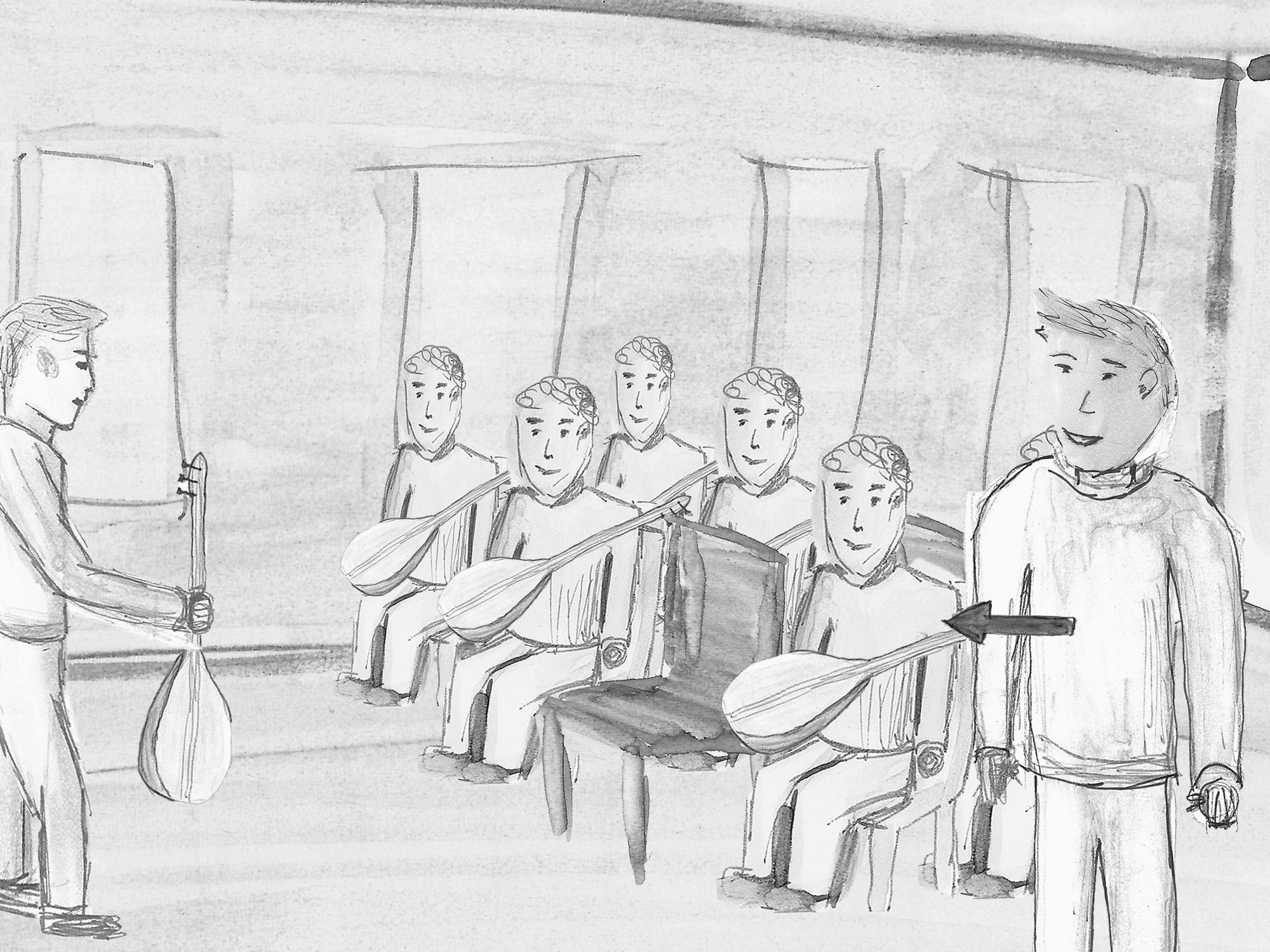

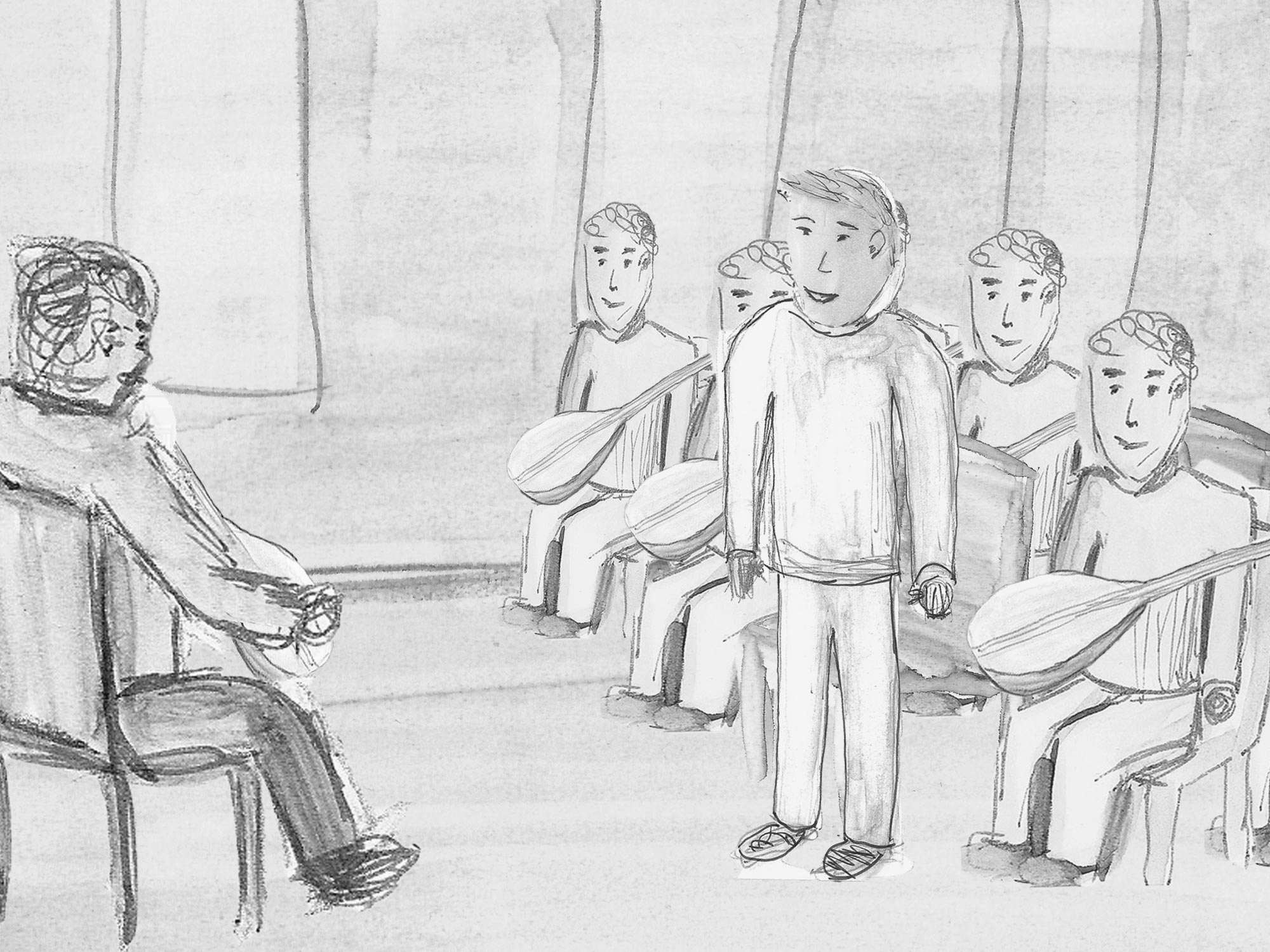

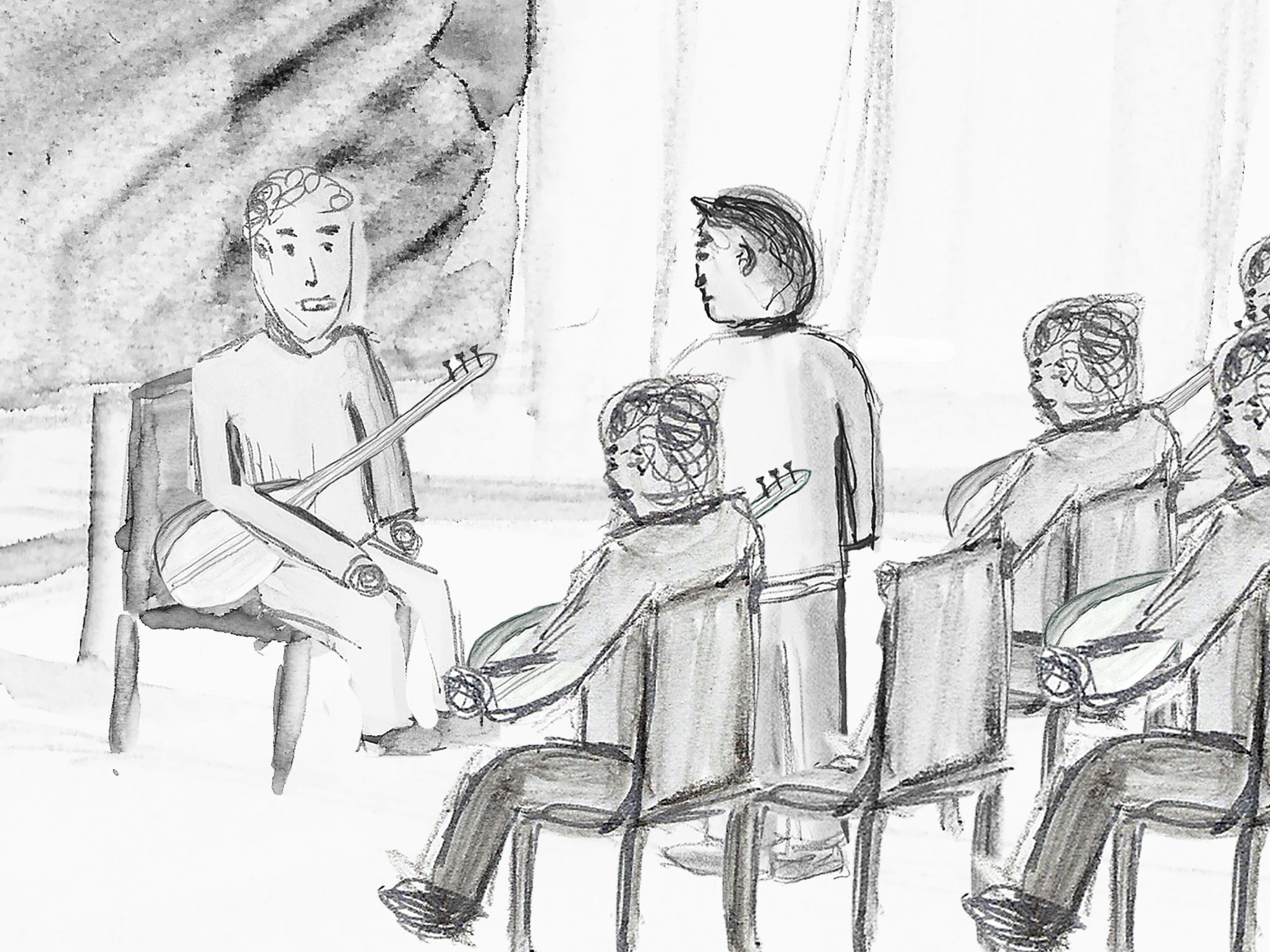

H-2-A | Alevitischer Langhalsgitarrenkurs

Lukas besucht nach einem Telefonat den Unterricht beim Alevitischen Kulturverein vor Ort. Die Szene bietet einen Einblick in einen kulturellen Bereich Ulms, der den meisten Zuschauenden unbekannt ist, und erweitert so das Verständnis für die kulturelle Vielfalt der Stadt.

H-3-A | SMD Gebetsfrühstück

Lukas besucht nach einem Anruf bei der SMD das Gebetsfrühstück vor Ort. Die Szene zeigt ein Gemeinschaftsangebot für junge Studierende, die neu nach Ulm gezogen sind, und verdeutlicht Möglichkeiten für sozialen Anschluss und spirituellen Austausch.

H-1-B | Theaterprojekt der Alevitischen Kulturgemeinschaft

Lukas besucht das Theaterprojekt der Alevitischen Gemeinschaft. Diese Szene zeigt ein kulturelles Angebot für eine ältere Generation, die bei vielen anderen Aktivitäten oft nicht direkt angesprochen wird, und erweitert so die Darstellung der spirituellen Vielfalt in Ulm.

H-2-B | Das Café Jam

Lukas besucht das Café Jam, ein Angebot des CVJM, das sich hauptsächlich an Jugendliche in Ulm richtet. Die Szene verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Stadt.

H-3-B | Alevitischer Semah

Lukas besucht den Alevitischen Semah-Kurs. Die Szene zeigt ein generationen- und geschlechterübergreifendes spirituelles Angebot, das kulturelle Identität stärkt und Achtsamkeit vermittelt.

E-1 / E-2 / E-3 | Abschlussgespräch mit dem Chef

In allen drei Enden telefoniert Lukas mit seinem Chef, der sich für den Artikel bedankt – jedoch jeweils mit unterschiedlicher Stimmungslage. So spiegeln die Reaktionen das zuvor Gesehene wider und geben dem Publikum ein emotional nuanciertes Finale, abhängig vom gewählten Handlungsverlauf.

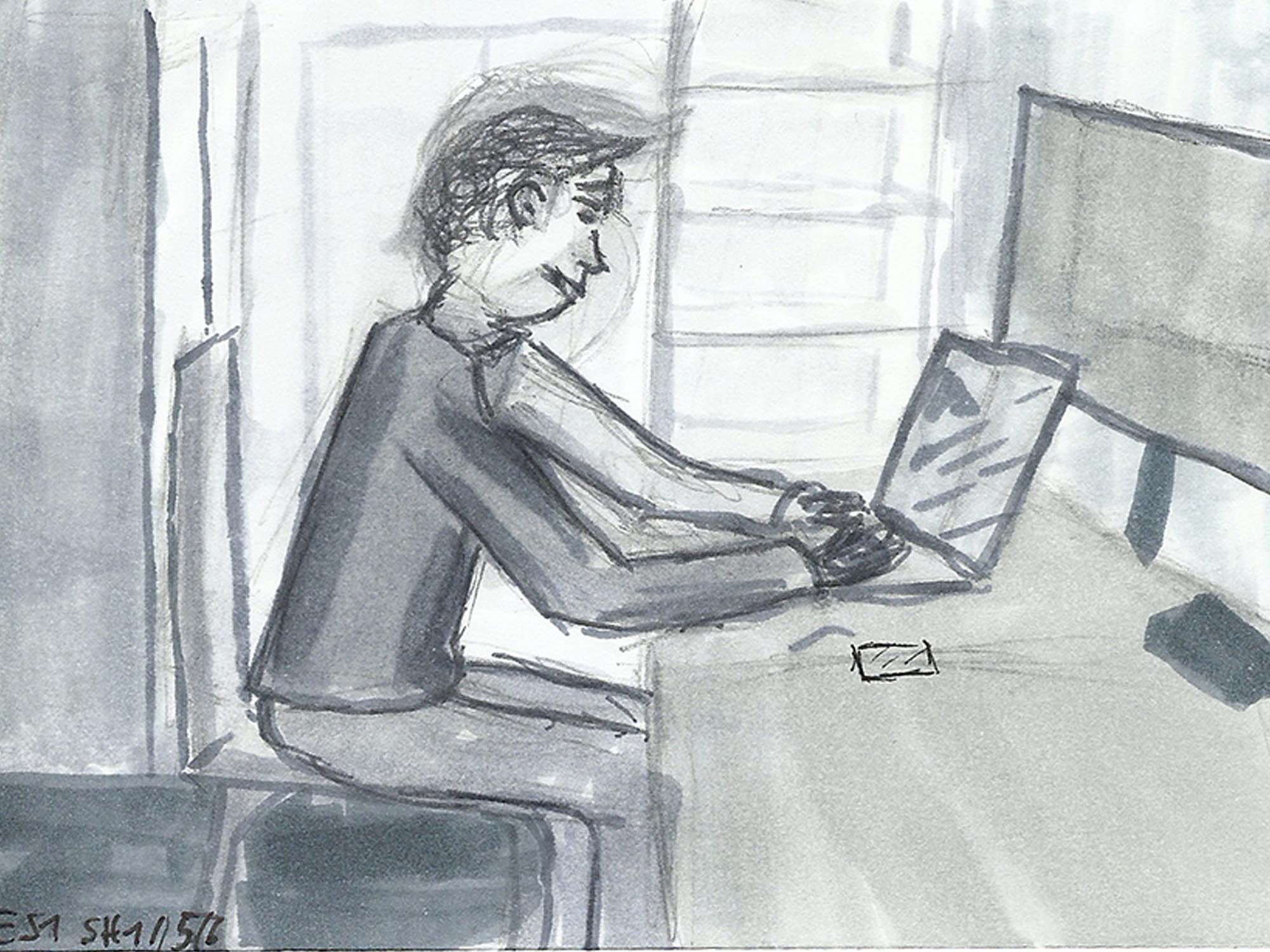

Dreharbeiten

Dreharbeiten & Produktionspraxis

Eine zentrale Herausforderung während der Produktion war die Arbeit in oftmals sehr beengten Räumlichkeiten, etwa in Gemeindesälen, privaten Andachtsräumen oder Probenumgebungen.

Um unter diesen Bedingungen dennoch eine stimmige und hochwertige Lichtgestaltung zu realisieren, war eine sorgfältige Planung im Vorfeld sowie eine enge Kommunikation mit den Verantwortlichen vor Ort unerlässlich. Durch den gezielten Einsatz kompakter LED-Panels und flexibel einsetzbarer Lichtmodifikatoren konnte eine ausgewogene Ausleuchtung erzielt werden, ohne den Charakter der Räume zu verfälschen oder die Bewegungsfreiheit der Beteiligten einzuschränken.

Auch die enge Abstimmung mit dem Schauspieler, der die Rolle des Reporters übernimmt, trug wesentlich dazu bei, die Drehs effizient umzusetzen und trotz der technischen und räumlichen Anforderungen eine authentische Atmosphäre aufrechtzuerhalten.